在古希腊神话中,人类一开始是没有火的。

泰坦巨神的后代普罗米修斯为解救饥寒交迫的人类,偷取天火送给了人类。从此,人类从火中获得了温暖和光明,但是盗火这一举措惹怒了万神之王宙斯,宙斯便将普罗米修斯捆绑在高加索山的万丈悬崖上,进行日复一日的惩罚。

后来,人们就常常用普罗米修斯,比喻那些为了成全众人而甘愿牺牲自己的勇士。

而今天我们要说的事情,也关乎勇气,关乎疫情肆虐之下人类的未来。

渴望疫苗的解药

我们先看看今天的疫情情况。

丁香园 丁香医生疫情地图

截至 5 月 18 日上午 8 时,全球累计确诊新冠肺炎病例已经超过 467 万例,死亡超过 31 万,疫情形势仍然很严峻。

一个基本形成的共识是,初步控制疫情可以靠国家的严格隔离和做好个人的卫生工作,但从长远来看,人类依然迫切需要依靠新冠疫苗。

只有疫苗,才能实现真正意义上的「群体免疫」,从而遏制病毒扩散。

然而,疫苗研发往往是个非常漫长的过程。

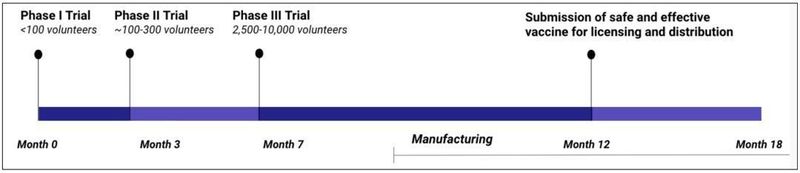

下图通常情况下的疫苗研发进展。和药物一样,疫苗不是实验室里研究出来、就能直接上市给人用的,现在所有国家的疫苗在上市之前都必须经过严格的临床试验。

临床试验过程

临床试验,先后分为 I 期、II 期和 III 期。

I 期临床试验重点是观察疫苗的安全性,确定人体对不同剂量的耐受情况。志愿者的规模较小,一般不超过 100 人。但是I期临床试验也是最快的,通常 3 个月无毒副作用,便可进入 II 期。

II 期临床试验则会扩大样本量和目标人群,目的是进一步确认疫苗的有效性和安全性,志愿者的规模一般是几百人,这一步大概需要 3~6 个月时间。在 II 期临床试验结束时,疫苗的免疫程序和剂量基本可以确定。

真正确定有效性、也是最为漫长的一步,就是 III 期临床试验。III 期临床试验通常需要招募几千上万名志愿者,耗时一年甚至是数年以上。

因此为何我们很难在今年看到疫苗上市,这其中的一个重要原因,就是因为标准的 III 期临床耗时非常长。

早在 2 月 17 日,世界卫生组织已经在公开声明中表示,现在距离一款新冠疫苗成功问世大概还需要 18 个月甚至更久。

人体挑战试验开启

然而,新冠疫情可能会持续数年时间,并非所有人能等待下去,目前全球每天都有几千人死于新冠肺炎。

疫苗早一天上市,也许我们就能多挽回数千条生命。

而为了实现这一目标,全世界的一些勇士们,做出了可能是最危险的一个决定。

他们志愿报名参加一项计划,叫做「1 Day Sooner」(再早一天)。

1 Day Sooner 所做的是征集人体挑战试验(Human Challenge Trials, HCT)的志愿者。最终入选 HCT 的志愿者在接受疫苗注射后,会直接接受注射新冠病毒,以测试疫苗效率。

1 Day Sooner 官网截图

通常来说,绝大多数疫苗的 III 期临床试验,都不会在接种疫苗的志愿者身上直接接种病原体(无论是细菌还是病毒),因为这样做存在一定的危险性。

我们举两个例子,HPV(人乳头状瘤病毒)疫苗是人类历史上第一支真正可以预防癌症的疫苗,主要是宫颈癌。因为大多数宫颈癌都和 HPV 感染密切相关,因此阻断 HPV 几种高危亚型的感染,就大大降低宫颈癌的发病可能。

而 HPV 疫苗临床试验的有效性评价终点指标通常有两个,一些国家采取的是接种者发生癌症或者出现宫颈上皮内 2 级以上瘤变,另外更多的国家采取的是 HPV 持续感染。但无论是哪一种,都不会在接种了疫苗的志愿者身上直接注射 HPV。

再比如说埃博拉疫苗。

2015 年,美国疾控中心和塞拉利昂(西非国家,埃博拉疫情最严重的国家之一)联合开展了疫苗的 III 期临床试验,这项试验将从塞拉利昂疫情一线的医务人员中招募 6000 名志愿者,为他们接种埃博拉疫苗,然后对比他们与当地未接种者的患病比例,以评估该疫苗的有效性。

所以你可以看到,无论是 HPV 疫苗还是埃博拉疫苗,在临床试验中都不会直接给志愿者接种病毒。

然而新冠病毒不一样,人类第一次面临这样的对手。

它和流感病毒一样都是通过飞沫和接触传播,但是它的病死率却比流感高得多;

它和丙肝病毒一样都是 RNA 病毒,但丙肝已有治愈率超过 95% 的特效药而它却没有(短期之内估计也不会有);

它和 SARS 病毒一样都是冠状病毒,但是它却有大量的无症状感染者导致隐秘传播的出现;

它和埃博拉一样都引发了 PHEIC(国际关注的突发公共卫生事件),但是它在短短几个月内的感染者数量已经百倍于埃博拉出血热一年的数量。

进入 21 世纪后,人类从来没有被一种病毒打的如此狼狈,人类也从来没有对一种疫苗如此渴望。

所有人都希望疫苗能早日出来;为了让疫苗早日出来,我们就需要采取特别的方法;而采取特别的方法,就要有人有勇气站出来。

1 Day Sooner,再早一天

「1 Day Sooner」的初衷,就是希望疫苗早日出来,挽救更多的生命。哪怕是如它的名字翻译(再早一天),也可能会挽回这个世界七千多条生命。

1 Day Sooner 官网截图

需要指出的是,这个试验并非现在就给志愿者接种疫苗并接种病毒,因为根据规定,只有某种新冠疫苗进入 III 期临床试验后,才会启动 HCT。

传统的 III 期临床试验之所以耗时很长,因为它主要观察接种者在未来漫长的一段时间内是否会降低自然感染的风险,这存在很大的不确定性;

而 HCT 之所以能大大所短时间,因为它用一种最简单粗暴的方式进行了测试——直接接种病毒。

这种做法当然是最快的,可以迅速排除那些无效的疫苗,但也存在着很大的风险。因为疫苗无效,志愿者就很可能会被新冠病毒感染发病。

HCT 于全人类来说是一件幸事,于这些勇士来说,则有一定的概率会是万丈深渊。

也许有人会问,这样的做法是否符合伦理?

事实上在几天前(5 月 10 日),WHO 已经针对新冠病毒疫苗的 HCT 专门出台了一个文件,WHO 表示在道义上支持 HCT,并提出一些伦理上可接受的关键标准。

WHO 认为,精心设计的 HCT 不仅可以加速新冠疫苗的研发,还可以使最终广泛接种的疫苗可能更加有效。(Well designed challenge studies might thus not only accelerate COVID-19 vaccine developmen, but also make it more likely that the vaccines ultimately deployed are more effective)

无论是 WHO、1 Day Sooner 的组织者还是报名参与的志愿者,大家最关心的一个问题就是:如果疫苗无效,死亡风险有多高?

新冠肺炎的病死率,一直处于变化当中。

在 3 月初,WHO 认为新冠肺炎的死亡率约为 3.4%。但后来,学界普遍认为这个指标是被高估的,因为我们发现的无症状感染者比预先认为的多得多,也就是说有大量的无症状感染者没有被列入确诊患者之列,分母小了,数值就会偏高。

根据后来发表在《柳叶刀 ・传染病学》上的一项研究,将那些可能未被检测到的轻症案例计入后,新冠病毒感染的死亡率约为 0.66%。

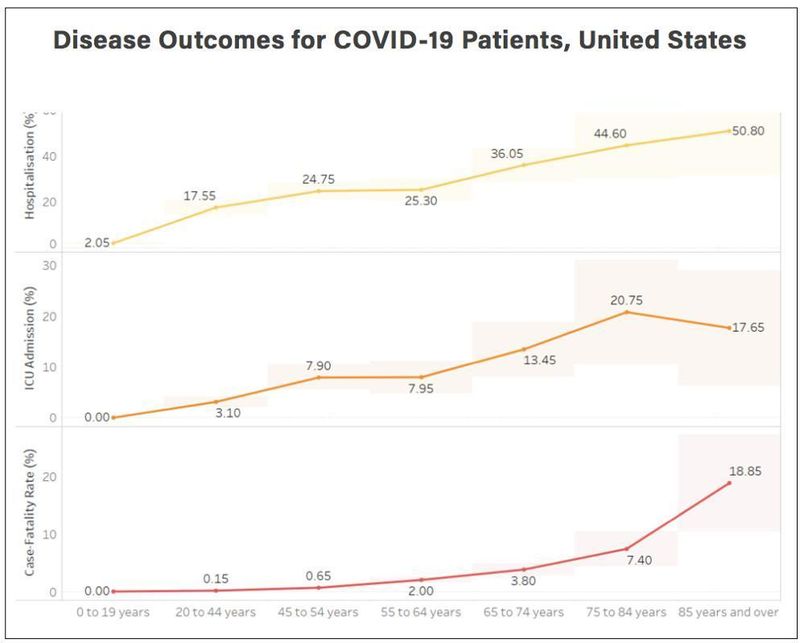

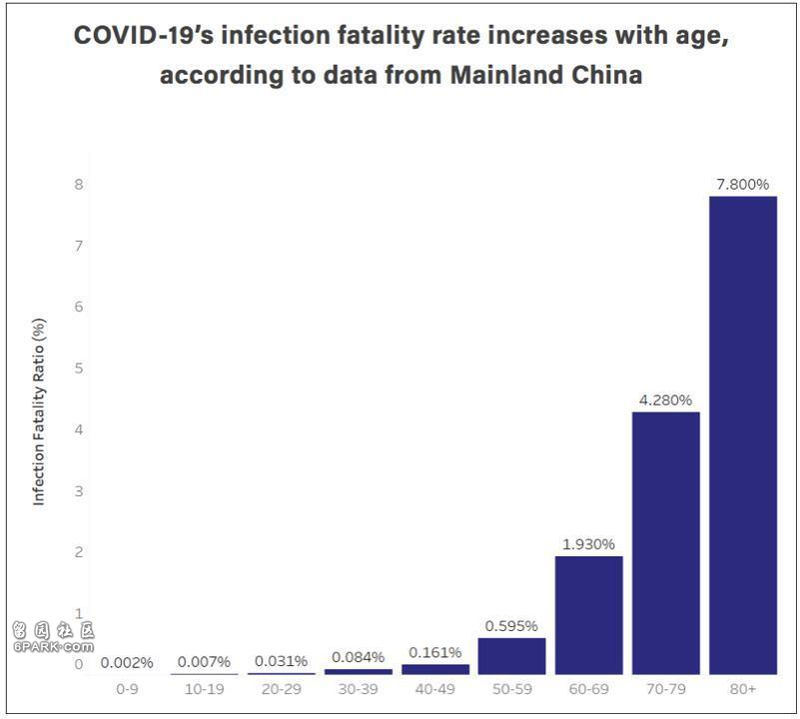

另外很重要的一点,新冠肺炎的死亡率跟年龄密切相关。

下面两幅图分别是中国大陆和美国不同年龄段的死亡率分布,无论是中国还是美国,75 岁以上老年人的死亡率都远高于年轻人。而在 30 岁以下的人群当中,死亡率只有万分之三,风险还是非常低的。

新冠肺炎不同年龄段病死率(美国)

新冠肺炎不同年龄段病死率(中国)

因此,在 1 Day Sooner 的规划当中,最终入选的志愿者可能会限制年龄在 20~45 岁之间并且没有潜在健康风险的人。

当然,即便年轻人的死亡率只有万分之三,那也绝对不是零,对于 45 岁以下的感染者而言,有大约 18% 需要住院治疗,还有 3% 可能会进 ICU。至于新冠肺炎是否会对肺或者其他脏器造成永久性损害,我们尚不清楚。

和大多数临床试验一样,志愿者会获得一定的补偿,比如交通费、营养费等,但是想通过参加临床试验赚钱就属于异想天开了。即便风险再低,这仍然是一项危险的挑战。

也许你会想,有哪个傻瓜会冒这些风险当小白鼠呢?

那我要告诉你一个数字。截至目前,1 Day Sooner 在全球的报名人数,已经达到 22694 人。

准确来说,这是 22694 名勇士。

1 Day Sooner 官网截图

当代普罗米修斯

让我们回到 1796 年的那个夏天。

一名叫詹姆斯・菲普斯(James Phipps)的英国小男孩接受了一项非常冒险的实验。他的胳膊上被医生划了道小口子,然后医生将牛痘脓包中的液体注入詹姆斯的伤口中。

这个牛痘脓包的脓液,来自于乡村里的挤奶女工。牛痘来自于牛的乳房,挤奶工在挤奶过程中会感染牛痘病毒,然后手上出现类似天花的症状,但是牛痘的症状比天花轻微得多。

给詹姆斯接种牛痘爱德华·詹纳医生(Edward Jenner),他也被认为是免疫学之父

根据医生的详细记载,到了第 7 天的时候,詹姆斯小朋友抱怨腋窝不舒服;第 9 天,他感到有些冷,食欲不振,另外还有一点头疼;而到了第 10 天,詹姆斯完全康复了。

然而这个试验还没有完,医生做这个试验的最主要目的,是想看詹姆斯是否对天花免疫。几个星期后的 7 月 1 日,医生将天花脓液注入了詹姆斯的身体,然而如预想的那样,詹姆斯并没有被天花感染。

天花(牛痘)疫苗——人类的第一支疫苗就这样发明出来了。

纵观人类疫苗史,其实有众多的疫苗都采用过 HCT 的方式,流感疫苗、伤寒疫苗和登革热疫苗等的临床试验都曾经在人体上直接接种病原体。

不仅仅是疫苗,为了医学研究而甘愿献身的勇士太多了。

第一个在自己身上插入心脏导管、打开现代心脏病学的 Werner Forssmann 医生,第一个在自己眼睛里接种衣原体、证实沙眼罪魁祸首的汤飞凡教授,第一个吞服幽门螺旋杆菌、证实它是造成大多数消化性溃疡病因的 Barry Marshall 教授……

这样的例子,在医学史上数不胜数。

汤飞凡,1987~1958,1955 年首次分离出沙眼衣原体,他是世界上发现重要病原体的第一个中国人

在第一支天花疫苗问世后两个世纪,1980 年 5 月,世界卫生大会正式宣告全世界人民永久摆脱了天花病毒,人类消灭了这个困扰三千年的问题。

而在宣布消灭天花病毒 40 周年后的今天,另外一个恶魔——新冠病毒——又卷土杀来,这也许又是一场漫长的战争。

世界正在被疫情肆虐,但这个世界从来不缺乏勇士。他们或是向人们发出预警,或是奋斗在临床一线,或是在接种疫苗后直面病毒感染。

他们是当代普罗米修斯。

向勇士致敬。(责任编辑:gyouza)