生命科学受益于死亡——明星科学家们的死亡。这是最近《美国经济评论》(American Economic Review)期刊上一篇文章的结论(DOI: 10.1257/aer.20161574)。

图片来源:Pixabay

这篇文章的合著者,麻省理工学院(MIT)管理学教授皮耶·阿佐雷(Pierre Azoulay)开玩笑地警告,这并不是在暗中鼓励大家谋害自然科学界的杰出科学家。正好相反,阿佐雷在近期的一次采访中说,这只是给期刊编辑们和科研经费赞助机构们一个理由,好好反思自己在支持谁的研究,以及为什么支持他们。

阿佐雷说:“我们的意思不是说应该开始随机淘汰资深科学家们,来为科研新星们腾出空间。如果科学家们成功了,他们就能够影响自己所从事的科学领域的变革,这原本就是科学界这个激励体系的一部分,是激励人们投入工作的动力之一。”

但是阿佐雷指出,在这个“学术生涯的循环”里,巨星们可能“在他们领域的巅峰享受了太久的掌声”。所以,“我们也许应该更系统地考虑一下这个问题,在经费和文章发表方面多给年轻人一些机会——让新的研究思路能够早一些挑战权威理论。”

人类群星陨落时

阿佐雷用经济学的眼光来研究科学发展,他合著了2010年的一篇文章,讲述当科学家们去世后,在他们亲密合作伙伴身上发生的事情。这个画面有些令人尴尬:当核心人物离开后,合作者们的产出率下降了5%到8%。

接下来,阿佐雷开始对事情的另一面感到好奇:明星科学家的去世是否为非合作伙伴们腾出了更多的空间,令他们从中受益?阿佐雷最感兴趣的是常规科学(normal science)中的波动,即按照提出猜想、设计实验、验证猜想的固定模式进行的“解谜式科学”,而不是范式转移(paradigm shifts),即不可避免地将科学领入全新方向的变革。从这个角度来说,这项研究是在证明“普朗克原则”(Planck principle)——科学的进步并非来自科学家个体的思想转变,而是来自科学家的世代更替。

“科学事实的胜利往往并不是通过使反对者们信服,让他们领悟真相,而是因为反对者们最终都会死去,新一代在成长起来的过程中潜移默化地接受了它。”——马克斯·普朗克

在这项研究中,阿佐雷和他的合著者们研究了在1975至2003年间相对过早死亡或突然死亡的452位杰出科学家,与他们去世后所属领域的“生命力”之间的关系,领域的活跃度根据论文发表比例和美国联邦经费的流入计算。

杰出科学家的样本总数约为13000人,大约占整个科研领域中人数的百分之五。在样本子集(452人)中,科学家过早死亡时的平均年龄是61岁,所有人直到去世前都还活跃在研究领域里。(编者注:研究中没有提及过早死亡的具体定义,根据美国国家癌症研究所定义,美国人平均寿命为75岁,寿命低于这一水平即为过早死亡。)

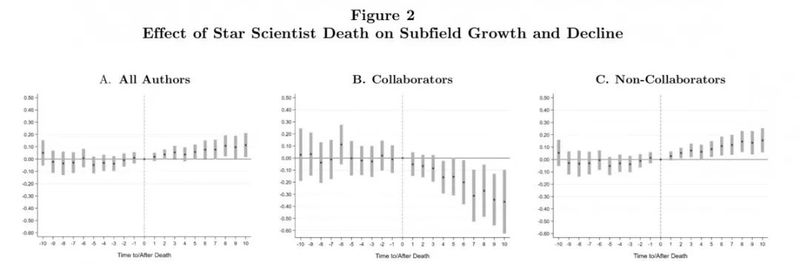

研究发现,科研明星们去世后,在他们所属的学科分区(subfield)里,从未与他们合作过的科学家们的文章发表数量提升了8.6%。所有的影响都与控制组分区相对比,即那些科研明星们仍然在世的分区。

下一个“明星”会是谁?

这些现象在那些之前被当做领域的“外行人”的科学家们身上更为显著。文章中指出:“令我们惊讶的是,继承领导地位的并不是同一分区中的竞争者们,反而是来自其他分区的科学家填补了空缺。重要的是,外行人贡献的增加引进了一套新的参考文献库,他们的论文被高度引用的可能性极大增加。”

因此,研究得出了与普朗克理论一致的结论——“杰出科学家的离世给了该领域向新的方向发展和在前沿科学更进一步的机会”。

科研明星去世前后,其所处分区中所有作者、合作者和非合作者论文发表数量的变化。图片来源:皮耶·阿佐雷

当被问到他的研究结果意味着什么时,阿佐雷回答,当一个领域被一位超级巨星主宰时,进入其中的困难很可能是真实而且可见的。或者说,如同文章中解释的那样,“看起来并不是明星科学家们用他们在经费资助和编辑圈的影响力阻止新人进入领域,而是这种挑战一个领域的核心人物的前景吓退了想要进入的外来者。”

接下来文章指出,大多数新人成功崭露头角的案例都发生在那些有“极有成就”的科学家离世的领域里。就算是在“有明星去世的领域里,进入领域的门槛还是由他身后的重要合作伙伴们把控着。我们发现的提示性证据显示,这种现象在那些围绕着很有限的研究方法或思想发展的领域,或者是合作关系非常紧密的领域中确实存在。我们还发现,当科研明星的重要合作伙伴也处于重要地位,可以限制核心群体以外的人获取经费或论文发表机会的时候,新人更难崭露头角。”

科学应当拥抱挑战

阿佐雷选择了生命科学领域进行研究,因为它在美国联邦科研经费中占了很大的比例,而且这个领域资源没那么集中——因为和物理等领域相比,创新所需的研究材料成本没那么高。让有着杰出设想的新人生物学家开始一个实验,比让他们建一台新的粒子加速器要简单得多,需要的资源也要少得多。

不过他也说,由于相似的理由,这些研究结果可能适用于其他资源相对不太集中的科学领域。他指出,至少一些行业八卦表明是这样的。

南卡罗莱纳医科大学(Medical University of South Carolina)生物化学和分子生物学副教授克里斯托弗·科维斯托(Christopher Koivisto)说,他认为“科学家们有一种在自己领域里过度固执的危险倾向”。当“一个外来人的观察结果或者研究结论不符合他们的固有观念时,他们就非常抗拒”。

他说,在太多的情况下,编辑们和基金评审委员会的主席们会屈服于“教条主义的专家们”。科学家们应该“首先评估研究方法”,如果它是“合理且充分的,那么我们应该接受这些新的数据和对数据的解释,哪怕这对我们目前的知识体系构成了挑战”。

科维斯托补充道:“大多数由科学研究方法得到的知识都依赖研究所处的背景,导致同时存在模糊的多重事实。”例如在他所在的癌症生物学和基因组学领域中,他说:“很明显,有一些基因既可以作为抑癌基因,又可以作为原癌基因,取决于细胞的具体类型。”最后他说道,这是“迷人的,也是我喜爱研究生物学的原因之一”。

新的这篇文章指出,这是人们第一次将微观经济学用于研究科学的发展。阿佐雷开玩笑说,社会科学终于可以为“所谓真正的科学”做点实际的事情了。