记忆,就是唤起荡然无存的昨日。

小的时候在泳池潜泳,摸到池底的瓷砖,感受到耳朵里的压力。跟家人一起穿过果园,从树枝上摘下苹果。这些场景以一种难以察觉的形式,游走在你的脑海之中,直到有一天,在一种气味或声音的激发下,它们终于现出原形。

虽然记忆显得虚无缥缈,但科学家认为,它们或存储于神经元之间的连接(即突触)之中。理论上,若能按照每一个神经元和突触的位置绘制出脑部图谱,这个图谱或许就是你毕生记忆的记录。

这样的图谱名为“连接组”,它们有望变革我们对人脑和意识的理解。通过比对健康与非健康大脑的神经连接,研究人员可以针对精神疾病设计出新的治疗手段。而作为连接组的一种极端应用前景,有人设想了这样的未来:人们将记忆上载到机器人身上,以实现某种形式的永生。

不过,连接组的前景有多广阔,绘制连接组所面临的挑战就有多艰巨。

人脑拥有大约860亿个神经元和100万亿个突触,其复杂性到了接近于无穷大的程度。科学家已经针对某些神经元密集的团簇开始了局部绘制工作,但要把整个人脑绘制出来,恐怕得要几千年。

正如普林斯顿大学知名神经学家承现峻(Sebastian Seung)所言:“绘制出完整的人类连接组,这是有史以来最大的技术挑战之一。它需要世世代代的努力才能成功。”

尤金·李在MIT的霍维茨实验室中。

虫子是怎么想的?

正是在这样一个背景下,在麻省理工学院(MIT)一个没有窗户的房间里,尤金·李(Eugene Lee;音)正埋头苦干。他是该校脑与认知科学系的博士生。这四年来,他都在研究线虫的连接组。

这个项目虽没有绘制人类连接组那么宏伟,但有望解答这样一个问题:动物是怎么学习的?

尤金身着条纹衬衫,语调流利。他的桌上摆放着各种用具,都跟一种名为“秀丽隐杆线虫”(C. elegans)的微型线虫有关。

尤金在秀丽隐杆线虫身上投入了大量的时间。他借用一个世纪以前伊万·巴普洛夫做过的经典实验,对这些线虫展开认知分析。

在巴普洛夫实验中,狗在人类的调教下学会将铃声与食物联系起来。这类行为名为经典条件反射,是一种简单但强大的学习模式。

尤金把它照搬到了线虫身上。秀丽隐杆线虫的连接组首次绘制于30年前,在连接组的帮助下,尤金不必面对线虫神经网络的一团乱麻,而得以知道,在这种线虫学习过程中,哪些神经细胞在协同作用。

然而,只有教会它们对刺激作出反应,他才能理解一个问题:信息在其神经系统中是如何流动的。

若能取得成功,这项研究有望启发其他科学家,使他们采取同样的办法,研究其他更加复杂的动物。研究人员或许会因此相信,将小鼠乃至人类的连接组绘制出来,都是值得的。

但尤金发现,在那之前,我们还有很多难关需要攻克。毕竟,在线虫训练问题上,我们并没有现成的说明书。

“你得知道虫子它是怎么想的,”他说。“它为什么要学习?对它来说,什么最要紧?”

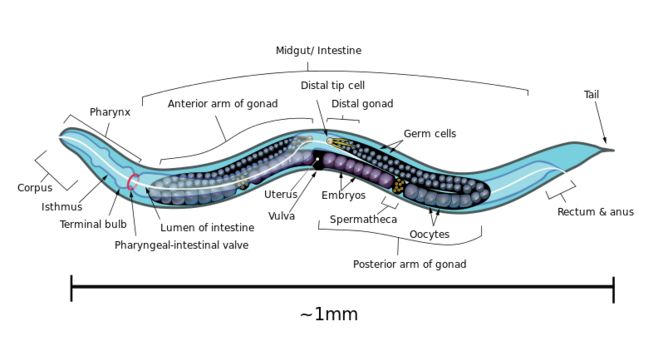

若只用肉眼观察,秀丽隐杆线虫显得很不起眼。在培养皿内,它们就像一根根线头,散落在光滑的琼脂表面;它们一生中大部分的时间都在觅食细菌。但一到显微镜下,它们就变成了一种超自然生物。

秀丽隐杆线虫的身体是透明的,随着蠕动而闪现出各种不同的质地。光滑的圆卵连成一串。肠道为暗色,具有颗粒感。躯干修长,色灰,带麻点,就像月球表面一样,或明或暗。

尤金对秀丽隐杆线虫情有独钟,这是因为它们简单与复杂并立的诱人特质。它们只有302个神经元、7000个突触,简单得不足以模拟人类认知,但学习能力和记忆力却让人刮目相看。因此,在用连接组解释动物行为这一领域,它们成了最佳测试用例。

“很多研究以蠕虫和果蝇等简单且具有高度可追溯性的模式生物为对象,围绕神经系统的工作原理,提供了大量的洞察,”MIT生物学教授、尤金的论文导师罗伯特·霍维茨(Robert Horvitz)说。2002年,他与另外两名科学家一同获得诺贝尔生理学或医学奖。

对尤金而言,这些实验很磨练毅力。训练一条线虫耗时45分钟,逐一训练多条线虫的一次课程通常要持续八小时。

线虫的“辅导课”是这样的:尤金将每条秀丽隐杆线虫暴露在两种环境因素下:一种是它们讨厌的紫激光;一种是通常不会引发线虫任何反应的果味酒精。经过10至20次“课程”,这些线虫学会将两种因素联系起来,在只闻到果味的情况下,也会出现呕吐反应,或吐出已经吃下的细菌,并向后蠕动。

每一次迭代中,感官信息都会以电流和化学物质的形式通过神经回路。在这些蠕虫体内,该回路始于感光或嗅觉神经元,继而流过其他一连串神经细胞,最后抵达负责呕吐反应或向后蠕动的肌肉细胞。尤金预期,通过检视连接组,他或能找到一个特定的神经细胞,它既链接到嗅觉神经元,也连接到感光神经元。

“也许,”他说,“那个神经元就是两种感官的信息首次收集的地方,也就是学习发生的地方。”

为检验这一假设,尤金将使用激光,杀死上述神经。神经回路一经切断,秀丽隐杆线虫就无法正常学习了。他将系统性地重复这一过程——逐一杀死附近的神经元,记录相应的行为改变——由此绘制出将感光能力和嗅觉联系起来的整个神经回路。

工作中的尤金有着鼓手般的韵律感。他坐在显微镜前,将焦点对准单个线虫,右手握着带酒精的吸管,往线虫头上扇。几秒后,他脚踩踏板,启动激光,使两种刺激并行。过后,再施以果味酒精这种单一刺激,观察线虫反应。这时,尤金会用左手的食指,将线虫消化肌收放的韵律敲入电脑——这是呕吐反射的衡量指标。

尤金喜欢独处,通常从中午12点工作到凌晨3点。他没有什么可分心的事,也不用跟其他研究人员共享设备。在枯燥的实验中,他偶尔能独享胜利的喜悦。

“我喜欢晚上工作,”他说,“要是有什么激动人心的发现,你可以大喊大叫。你可以沉浸在走在最前沿的喜悦之中。旁边有人就不行了。”

通常,科学家最忙的时候,是实验出问题的时候。尤金花了几个月的时间,解决实验涉及到的种种问题,将训练线虫的激光调到最合适的强度,确定使用的气味类型,还有调整其他变量。

为了保持头脑清醒,他每周骑两次马。这是他当初心血来潮的选择——他想找一种“英式”运动,跟小时候在新加坡玩过的截然不同——不过,跟枯燥而缓慢的学术研究相比,两者还是有共通之处。

尤金练了两年的控马小跑,才开始越障练习。时至今日,他还是在小跑和越障之间切换,保证基本功扎实。“每次小跑过后,越障都会进步,”他说。“这让我知道:基本功不可小觑,循序渐进终将带来大的飞跃。”

和科学一样,骑马难免也有不顺当的时候。

“有时候,你学得很好,但也会出岔子。”尤金说。“你分心了,哪里出问题了,这是没办法的事。”

揭开神经回路运作之谜

近两百年中,认知领域内有两个截然相反的研究方向。一个从宏观角度出发,按照运动控制、情绪控制等功能,将脑划分成不同的区域。另一个则从微观视角出发,描述单个神经元的属性,以及神经元之间如何通过电与化学信号,实现相互交流。

但两种办法都难以解释一个问题:神经元本身相对简单,但却能自我组织成回路,以完成信息共享、复杂决策,并形成意识——这是怎么办到的?

通过将连接组与功能试验(functional test)——比如杀死神经元,或关闭/开启神经元——相结合,研究人员正在揭开神经回路运作之谜。针对秀丽隐杆线虫,科学家已经解释了种种行为,包括如何用嗅觉避开危险的细菌,神经递质血清素(五羟色胺)如何刺激其排卵,以及雄性个体如何将交配的重要性置于食物之上。

连接组的潜力有多大?对此,最奇特的证据或许出现在2015年。当时,生物学家和计算机科学家们组成团队,将这种线虫的连接组载入了一个乐高机器人。

这台方块机器由灰色、米色和红色积木搭成,代表了该线虫的某些身体部分。它有一个朝向正面的超声波传感器,代表嗅觉神经元;两旁两个发动机控制的轮子,代表控制肌肉的神经元。

在缩略版的线虫意识指引下,机器人也表现出了线虫一样的行为。研究人员按动前置与后置触摸感受器,机器人就会前移或后移。偶尔撞上墙壁,它就会暂停一下,随着一声刺耳的轮轴声,调转车轮,尝试另一个方向。

研究人员的结论是:即便只是线虫连接组的一个缩略版本,也足以催生简单的行为。

那么,线虫的这个连接组能解释更加复杂的生物体的行为吗?科学家认为,秀丽隐杆线虫的一些启示也适用于小鼠和人类。

为了生存,从昆虫到节肢动物,所有动物都仰赖一些基本行为,比如检测运动并响应,以及适应性学习。玛塔·兹拉蒂奇(Marta Zlatic)供职于霍华德·休斯医学研究所下属的一家机构,她说,在不同动物身上,这些基本行为的表现各不相同,但背后的神经回路可能经过自然选择,具有共同的模式。

若神经回路的组织形式的确相互类似,研究人员就能采用定向方式,研究更大的脑。换言之,科学家不用将小鼠的脑全部绘制出来,而只需对照已经掌握的线虫资料,按图索骥,在小鼠脑部, 搜寻某种神经模式。

“借助从简单生物体身上学到的东西,我们对更大的生物体有了很多可检验的假设,”兹拉蒂奇说。“人们可以直接上手,检验这一假设,而不用面面俱到。在相对较大的脑中,后一种做法非常之难。”

某一株系的秀丽隐杆线虫。它们的某些细胞能表达一种荧光蛋白。

针对秀林隐杆线虫等简单动物的研究还显示,使用低解析度的连接组——即一种完整的脑部图谱,但描述的是大致结构,而非每个神经元的确切位置——科学家也能作出重大发现。

“观察每一个细节,我看到的是什么?只看其中10%,我看到的又是什么?”纽约洛克菲勒大学教授柯里·巴格曼(Cori Bargmann)说。“审视令人叹为观止的细节,我能发现什么?后退一步,综观整个视图,我又能发现什么?”

对科学家而言,这是目前“热议”的一些问题。巴格曼说。

切入点

这些问题的答案是不可知的,因为尽管连接组应用前景喜人,但对大脑错综复杂的运作机制而言,它只是一个切入点。

在连接组之上,覆盖着一层又一层变动不居的复杂性,静态图谱无法捕捉这一切。连接组也无法告诉我们:神经元是在相互协作还是在相互抵消。它无法记录突触强度的变化,而这是神经元对附近神经元影响里的衡量指标。

除了这些,还有奔涌的神经调质——它们在脑部渗透,改变着脑部活动,但在连接组中并不可见。

“秀丽隐杆线虫的连接组发表以来,30年过去了,我们还是没有彻底弄明白它的脑,”巴格曼说。“实验的结果和成效比我们预期得更加复杂,充满变数。”

但科学家还是认同这样一点:连接组是当代神经科学的关键组成部分。要将人脑近于无穷的复杂性组构起来,变成人类思维可以理解的东西,那么,它或许是我们手头最好的工具。

在线虫实验的启发下,研究人员开始绘制其他动物的脑,包括海鞘蝌蚪、蝇的幼虫和成虫、斑马鱼,还有小鼠视网膜。虽然眼下他们还不确定能发现什么。

这些项目的时间线和成果都不确定,支撑它们的是一种信念。就像夜深人静时,尤金一丝不苟地训练线虫们一样,神经科学家们相信,只要一次一个神经元,将大脑绘制出来,他们终究会实现突破。

“在科研中,”尤金说,“你也许并不知道研究会走向何处,但你相信,当抵达终点时,所有的努力都将是值得的。”