最近,一颗编号为「2024 YR4」的小行星「可能会在 8 年后撞击地球」在网络上引起热议。中国天文专家表示,目前的撞击概率只是一个估值,眼下更重要的是开展持续观测和轨道测算。即便未来对人类构成明确威胁,防御策略也有很多,中国目前已开始部署「近地小行星防御系统」,全球科学家也正以「行星防御」为纽带展开协作。

目前防御能力怎么样?一起来看看航天、天文学话题优秀答主@太空僧 的回答吧~

一颗小行星可能在 8 年后撞击地球,专家称中国已开始部署防御小行星撞击地球系统,目前防御能力怎么样?

| 答主:太空僧

今天 NASA 已经将小行星在 2032 年撞地球的概率上升至 2.6% 了。

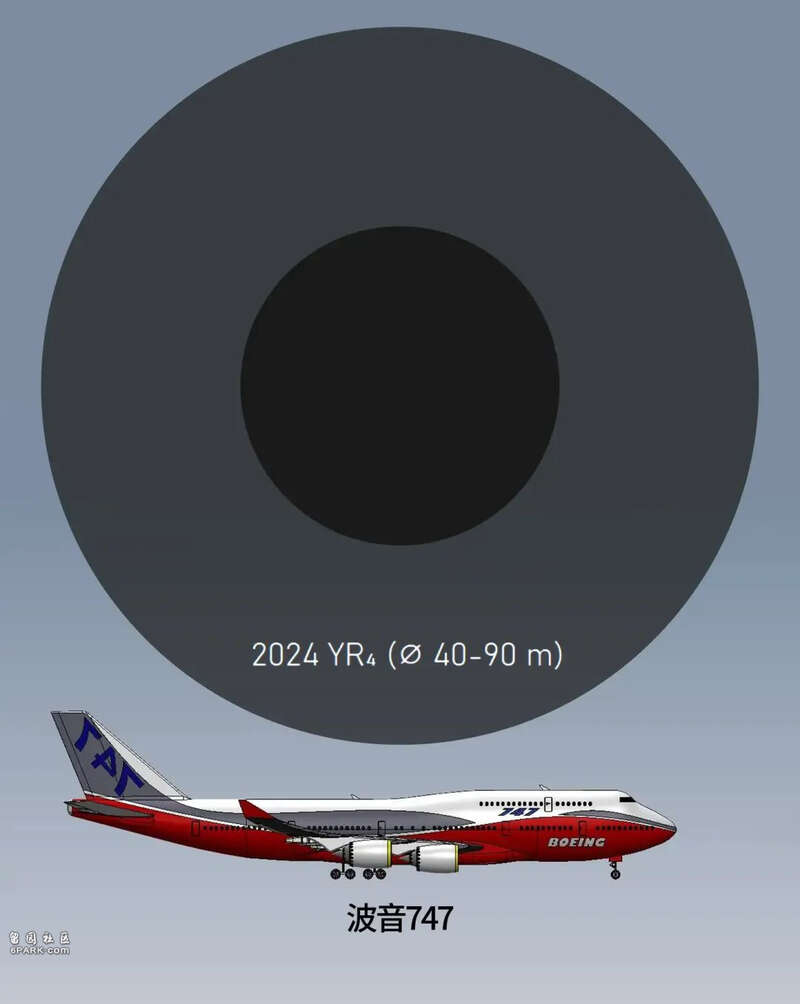

这个概率,对于几十亿人的唯一家园来说,还是有点高了(当然,它的直径只有 40 至 90 米,撞击地球就是通古斯大爆炸的水平)。

这颗小行星大概有这么大

近地天体撞击风险是全人类面临的共同威胁。那么,我们有没有什么防御的措施呢?

一、提前引爆「铁头功」

最简单粗暴地,直接发射导弹炸掉它!赐予它物理毁灭,是一个很赞的选择,不是吗?

我们可以将大量炸药埋入小行星,或者更蛮力一些,直接在其飞行路径上撞碎它。

依靠目前人类的技术,可以实现对较小的小行星和彗星进行爆破。早在 2005 年,NASA 就曾利用「深度撞击号」探测器释放的重 0.37 吨的铜弹去撞击坦普尔 1 号彗星,以研究其内核成分。由于相对速度较大,铜弹具有较高的动能,在撞击中释放了相当于 4.7 吨 TNT 的能量,炸出了一个 150 米宽的大坑。但这对于长 14 公里、宽 4 公里,相当于曼哈顿岛那么大的坦普尔 1 号彗星来说,这次撞击就像一只麻雀撞上了一架波音 747 客机。考虑到研究的目的并不是消灭彗星,所以有理由相信如果采用炸药的话会有可能将较小的小行星炸成更小的渣渣。

但这种方法并不是一个十全十美的好办法。

因为能炸成渣的往往是直径较小的小行星,它们对地球的威胁也较小,大气层就足以通过摩擦将其烧毁。对于那些更大一些的小行星来说,目前人类科技水平还无法将其完全炸为齑粉,而且对特定小行星的内部结构知之甚少,这使得预测碎片将飞向何方变得很棘手,一整个向地球而来的巨大岩石只会变成一群向地球倾泻而下的小行星,好比是狙击枪子弹变成了霰弹枪子弹,全屏攻击更难躲避了,如果大气层的厚度无法抵挡群体攻击,那么就更悲剧了。

这就是为什么我们通常会认为,像《世界末日》中布鲁斯·威利斯在小行星上埋核弹是万不得及的最后保底选择的原因。当然,如果以后人类研发出足够将小行星原地蒸发的核武器,在不考虑核辐射风险的情况下,也是不错的备选。

二、动能撞击「太极拳」

一颗直径 1 公里的小行星,如果以每秒 20 千米的速度撞地球,就相当于一下子引爆 1000 万枚广岛原子弹,将会在地面留下相当于半个北海道那么大的陨石坑。而直径超过 10 千米的由铁或石等致密物质组成的小行星,就能对人类社会构成严重威胁,直径 20 千米就足以毁灭人类文明。而那些短周期彗星的轻质彗核,直径轻易就能达到 100 千米。

对付这种大块头,再用铁头功硬撞就不好用了。

人类最强核弹在它们面前,就像是采石场里的一颗高尔夫球,有一种蚍蜉撼大树的即视感。那怎么办呢?中国传统太极拳讲究「四两拨千斤」,以小打大,以慢胜快,以柔克强,顺形卸力,这在小行星防御中也同样好用。

如果我们能早早锁定某颗危险的小行星,就可以通过温和却巧妙的「太极拳法」来将它推离原轨道。

就像 2022 年 NASA 启动的双小行星重定向测试(DART)任务那样,用 0.57 吨的航天器以每小时2.253万公里的速度撞击直径 160 米的小行星迪莫弗斯(Dimorphos)并成功减慢小行星的速度并改变其轨道。这是人类首次尝试在太空中改变小行星运动轨道,这次成功的太空太极拳演示为人类在未来应对潜在致命的小行星提供了重要的参考。如果撞击引起小行星或彗星内部产生物质抛射,那么根据牛爵爷的第三定律,它会被更快地推离原轨道。

有潜在威胁的小行星发现得越早,就能用越小的代价偏移它。

让我们就拿当年灭绝恐龙的那个小行星来打比方吧,以土星五号火箭的能力来计算,让它偏离地球半径不再撞到地球所需要的时间和火箭量为:

提前 1 天:需要 8 千多万枚(85,254,237)土星五号火箭

提前 10 天:需要 8 百多万枚(8,559,322)土星五号火箭

提前一年:需要 23 万枚(230,508)土星五号火箭

提前一个世纪:只需要 2 千枚(2,305)土星五号火箭

也就是说,越早发现,我们的生存的机会就越大,采取行动越晚,需要的能量就越多。如果我们行动迟了,便没有足够的时间窗口偏转移这个恐龙杀手级别的小行星。

我国现在正在研究推进「以石击石」、「末级击石」等动能撞击技术。

三、引力牵引「拔河赛」

除此之外,还有科学家认为可以通过引力牵引的方法,改变其行进路线。

想象一下,我们可以派一艘质量很大的太空拖船到离小行星很近的地方,利用万有引力来改变其受力方向,对其轨道进行微调,这就像太空中的一场惊心动魄的宇宙拔河比赛。

为了避免太空拖船被吸入小行星,可以通过消耗燃料等能量来维持距离,因此如何源源不断地提供大量能量将是不得不考虑的问题之一。

或许未来更加成熟的离子推进技术会是一个不错的解题思路。

四、烧蚀涂漆「烤屁股」

更大胆的想法,是利用高能激光,定向长时间烧蚀小行星表面的某一特定部位,给小行星来了个「精准打击」,让其表面出现蒸发排气。

和前面讲到的撞击类似,排气会产生反作用力,使其偏离航向。很酷,对吧?

这听起来像是科幻电影里的场景,但实际上科学家们确实讨论过这种方法的可行性,而且理论上这种技术效果显著,它能够恰到好处地推移小行星而不会产生较大的碎片。

只不过,我们目前还造不出如此强大的激光武器,况且激光炮也会在自身反作用力下向后退,就像激光火箭一样,这对需要极其精确的定向控制来说是个让人头秃的问题。

也许随着激光技术的发展,未来或许会成为现实吧。

与此类似的,1900 年俄国工程师雅科夫斯基还想过一种更可实现的方法,就是给小行星涂成一面黑一面白的「阴阳脸」造型,利用两种不同颜色材质表面对太阳光的反射率不同,在不同方向上产生不同的热辐射,从而让小行星获得微小的动能和推力,在较长的时间内足以持续推动其发生轨道偏转。

目前我国也在地面实验室搞过激光烧蚀的防御能力的实验验证。

五、其他异想天开「脑洞」

其它方法还包括采用一个巨大的网兜,像捞鱼一样给捞走的方法(本质上与引力拖拽没什么不同,只不过这网用什么材料织是个问题);或者在小行星上插一个太阳帆,从而让它像插上翅膀的鸟儿一样被太阳风推离轨道;亦或者将它表面装上镜子、铝箔(本质上和涂漆差不多);再不济就是三十六计走为上,流浪地球。

六、我国的小行星防御计划

中国目前已开始部署「近地小行星防御系统」,前几天的招聘还引起了热议。

早在上世纪 50 年代,紫金山天文台就开始进行近地小行星的观测活动,近年来,我国航天科研能力快速进步,不但从地面到太空广布耳目,还决定组建近地小行星防御系统。

2018 年,中国国家航天局代表中国政府加入了联合国框架下的 IAWN 和 SMPAG。

2022 年 1 月,《2021 中国的航天》白皮书提出论证建设近地小天体防御体系。

2022 年 3 月,中国按照规划开始论证首次 NEA 防御演示验证任务。特别是在「十四五」空间碎片和 NEA 防御专项支持下,我国 NEA 撞击风险应对的业务架构、机制流程和体系能力正在快速建立和完善。

去年(2023 年),中国参加了小行星 2023DZ2 国际联测活动,贡献了提高特性反演精度的关键数据;参与国际空间任务咨询规划组(SMPAG)组织的近地小行星防御第一阶段演习,向各国介绍中国应对近地小行星撞击威胁的国内相关部门和职责,中方愿继续支持和参与第二、第三阶段演习活动[1]。

目前,中国已经具备一定的针对小行星预警的检测能力。

之前我与中科院紫金山天文台的同志们聊过,他们的 1 米口径的施密特型望远镜,是我们唯一用于近地天体的专用检测设备,每年能监测 300 个近地天体。之后如果需要,还会动用冷湖的 2.5 米大视场望远镜、姚安的、阿里的、德令哈、稻城的一系列望远镜来监测。

在 2030 年前,中国的目标是具备自主发现与持续编目 50 米级潜在威胁小行星;在 2035 年前,将直径从 50 米提升至 30 米。界时,我国可达到直径 50 米级的在轨处置能力。

目前我国的在轨处置还处于研究研究的阶段,还没有开展过在轨演示,与国际先进水平还有一定的差距。尤其是在微重力环境下的全过程处置仿真模拟和评估方面,还需要加强。五院 511 所和北理工正在搞动能撞击防御的研究和实验,听说撞击模型已经搞得差不多了。

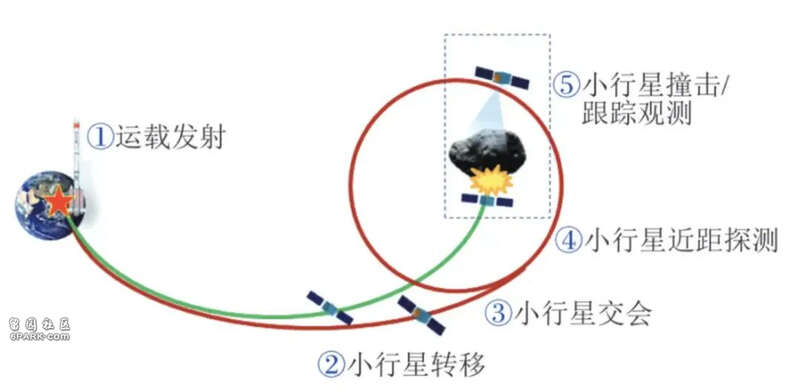

针对近地小行星撞击地球这一极小概率、极大危害事件,中国计划在 2027 到 2029 年实施一次「撞-评结合」在轨演示验证任务,以 30 米级的小行星 2015 XF261 为目标,选择「伴飞+撞击+伴飞」的方式通过一次任务实现动能撞击和在轨效果评估,实现「撞得准,推得动,测得出,说得清」, 为保护地球和人类安全贡献中国力量,为地球撑起保护伞。

到时候记得看直播。

撞击任务的几个主要阶段

七、结语

早在 2018 年 2 月,致力于寻找穿越地球轨道并可能毁灭人类的小行星的 B612 基金会便称:「我们百分之百确定我们会被一颗毁灭性的小行星击中,只不过不能百分之百确定是什么时候。」太空探索永无止境,小行星防御的任务同样任重道远,面对小行星这类宇宙中的不速之客,我们也无需过度恐慌。借助科技的力量,人类正逐步编织起一张严密的防护网,时刻准备捍卫我们的蓝色星球家园。

这场「太空保卫战」的背后,是各国科学家的智慧结晶与不懈努力。所以,下一次当你仰望星空时,不妨带着敬畏与期待,因为在那片星海之中,正悄然展开一场关乎地球命运的无声较量。注:本文部分节选自我去年为《科学少年》投稿的一个专栏。

参考1.^https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2024/Statements/10_China.pdf

Advertisements