想象一下,在某个清晨,身为打工人的你,睁开疲惫的双眼,不太情愿地起床,洗漱,挤地铁去上班,准备面对一天的会议、键盘敲击键声和海量的文件。然而,这一切都只是计算机模拟出的景象,在现实中,你的大脑正作为一台生物计算机的核心,处理着各种复杂的信息。

依托高效的生物神经网络,你已经在短短一分钟内,完成了硅基计算机需要一星期才能达成的工作量。而你却对此浑然不知,仿佛缸中鱼游弋的鱼,对水外的世界一无所知。

这种“缸中之脑”的想象,听着细思恐极,但现在,已经有人将它部分变成了现实。

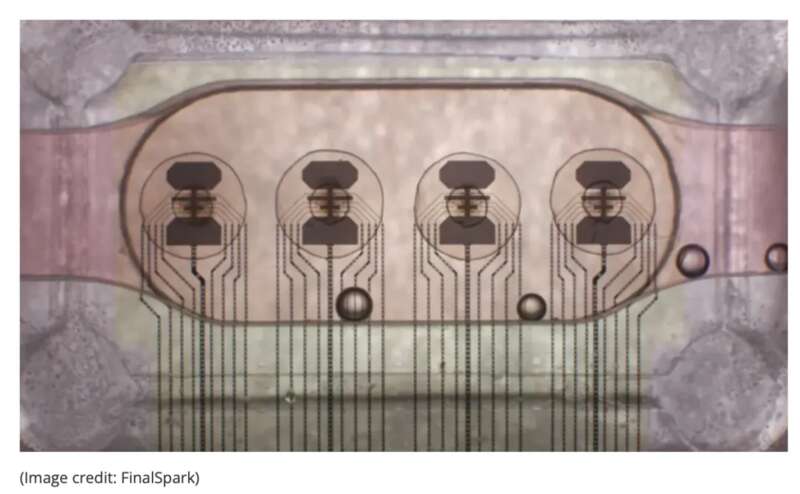

最近,一家瑞士的初创企业FinalSpark,近期推出的全球首款生物处理器Neuroplatform,就是这样的例子。

这些处理器是由人脑类器官的生物神经元驱动的——说白了,就是在用活生生的人脑细胞进行计算。

在之前的实验中,FinalSpark 已经找到了一种可以在体外快速产生类脑器官的办法,而这些类脑器官,就相当于是一个个迷你的“缸中之脑”,通过提供电刺激,FinalSpark的研究人员,得以观察这些类脑器官不同的反应,从而一窥大脑是如何处理信息的。

在过去三年中,Neuroplatform 构建了超过 1000 个大脑类器官,收集了超过 18TB 的数据。为了方便人们使用,FinalSpark 还开发了一个专门的 API接口,可以直接通过 Python 库或使用交互式计算(如 Jupyter Notebooks)进行远程研究。

而人类之所以要煞费苦心地制造这样一种由人脑组成的“计算机”,最重要的原因,是以大脑为基础的生物计算机,与传统计算机相比,实在太香了。

01 人脑的优势

由人脑组成的计算机,最瞩目的一个优势,就是能耗低太多太多了。

随着新一代大模型(LLM)的兴起,人类对能源的消耗也与日俱增,例如,训练一个像GPT-3这样的LLM大约需要10 GWh也就是一千万度电——这能量,足够一辆特斯拉Model S长续航版绕地球赤道跑上一千圈。

相较之下,人类大脑有860亿个神经元在运行,但实际功率仅为20W,仅相当于一个灯泡。

其中的关键区别就在于,人脑传递信息,靠的是电信号+化学递质的组合,而硅基计算机,是纯电。

不过,这样的先天优势,还不是最绝的,最绝的是人脑这样的生物神经网络,具备所有传统计算机都不具备的并行计算优势。

传统电子设备内部,就像是一条条精心铺设的铁路线,列车(电子)只能沿着固定的轨道(电路),一站接一站地缓缓前行。

而相较之下,神经元的世界,则是一个错综复杂、四通八达的巨网,每个神经元都与其他成千上万个其他神经元紧紧相连。

当一个神经元接收到信号后,可以同时通过突触连接,将信号传递给多个下游神经元,从而实现大规模并行传输。

这就像是,如果你有一大堆信件需要分类,传统计算机的方法,是你自己一封封看,这样你一个人得忙很久,而且过程中一直开着的灯光、电脑等设备也会消耗不少电。而生物神经网络的方式处理,这就像是有成百上千个帮手帮你分拣信件,这样一来,所有信件几乎是瞬间就被分类完毕。

在摩尔定律逐渐放缓的今天,而这种新的计算架构,可能是人类实现科技飞升,乃至通向AGI的关键。

毕竟,现在的芯片晶体管尺寸已经逼近物理的极限了,5纳米、3纳米(实际是10nm以上),甚至还想往更微观里钻,结果呢,物理法则开始发威了,量子隧穿啊,散热难题啊,一个个成了拦路虎。

更要命的是,晶体管再往小里缩,好像也不那么划算了。即使是台积电,从5纳米蹦到3纳米,成本嗖嗖涨了80%到100%,结果速度提升就那么一丢丢,10%到15%上下晃悠。

这性价比,真让人头大!

第二个比较关键的原因是,人类要想实现AGI,要想让AI达到和人一样的智能,就得让AI像人一样,具备在各种新环境下不断学习、泛化的能力。

而在生物神经网络中,由于神经可塑性的存在,神经元之间的连接强度(突触权重)是可以改变的。

换句话说,在面对需要持续适应和学习的任务时(如自动驾驶),它们能够像一个运动员那样,根据训练的需要,调整肌肉力量(突触权重),从而达到“越学越强”的效果。

而传统的计算机啊,硬件就像搭好的乐高积木,一旦成型,想改?难!

综上所述,能耗低、效率高,还能自适应学习,这些优势,让生物计算机这一概念,想想都让人眼馋。

不过,要想真正制造出一个能运行的生物计算机,最重要的一步,是得先在生物体外,培养出一个活生生的“大脑”。

02 现实版缸中之脑

说真的,想要在实验室里直接鼓捣出个完整的大脑来当计算机,不光是技术上难于上青天,伦理红线也是亮闪闪的,所以啊,科学家们想了个折中的招儿——不搞大的,咱先从小的玩起。

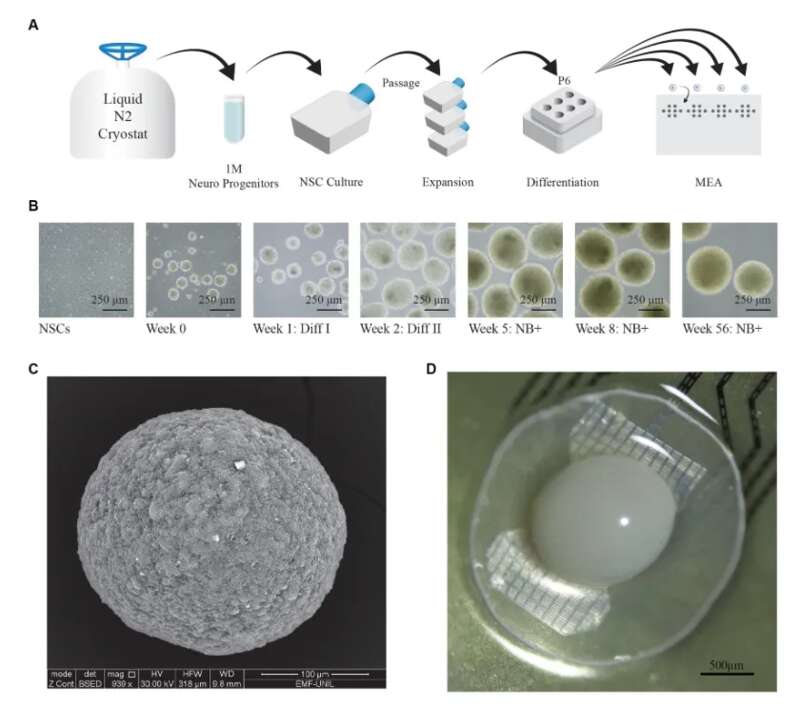

具体咋整呢?他们捣鼓起了干细胞,通过特定的生长因子和信号分子(某种营养液),引导它们变成大脑里的细胞,一小块一小块的,形成了人类神经的干细胞。

具体来说,大致的步骤可分为:播种—解离—重组—分化—体外续命。

播种阶段:

为了让这些“种子”(神经干细胞)健康快速地生长,就需要为它们准备一个理想的“土壤”——我们叫它培养基,

其中往往配备了多种“肥料”,例如增强版的维生素、刺激细胞分裂的生长激素等。

解离阶段:

在细胞达到一定的生长密度后,细胞间的接触抑制(Contact inhibition)现象会加剧,换句话说,细胞间离得太近,可能会抑制彼此向目标细胞类型的分化。——就像果园里小树苗挨得太近,不利于各自伸展枝桠。

这时,科学家就要使用一种叫做StemPro™ Accutase的特殊溶液(一种温和的细胞分离剂),来帮助这些细胞从原来长着的地方“松动”下来。

经过这样的步骤,科学家们小心翼翼地数出25万个这样的细胞,放到一个平板上的小格子里,以便进一步促进细胞的组织特性发育。

重组阶段:

接着,他们把这个平板密封好,再将其放到一个叫做轨道摇床的设备上。这个设备就像一个高科技的摇篮,它会以每分钟80次的速度来回摇晃。

就这么晃啊晃,这样细胞们就能在一个类似微重力的环境中慢慢长大,而不会沉积到底部。

如此一来,就能避免底部的细胞因为过于密集,相互竞争营养和空间,从而导致一些细胞无法获得足够的资源而死亡或生长不良。

分化阶段:

这一阶段,就相当于是“施肥与修枝”一类的过程,加入像重组蛋白这样的脑部发育助推剂,帮助细胞向大脑细胞的方向发展;

待这些小球进一步成长后,科学家便将其转到由50% Diff I和50% Neurobasal Plus(两种营养配方)组成的分化培养基中,继续培养3周。

这样,就能使其更成熟,更接近真实大脑的复杂结构和功能了。

体外续命阶段:

理论上,到了这时,这些长成人脑类器官的细胞,已经可以在多电极阵列(MEA)上进行实验了。

但问题是,光把细胞培育成型还不行,咱还得让这些娇嫩的小东西,在生物体外持续地活下去。

于是,科学家们打造了一种类似微型血液循环系统的微流体系统,为那些在实验盘上的迷你大脑组织持续不断地提供吃的和喝的,每分钟送5微升的营养液,确保它们持续存活。

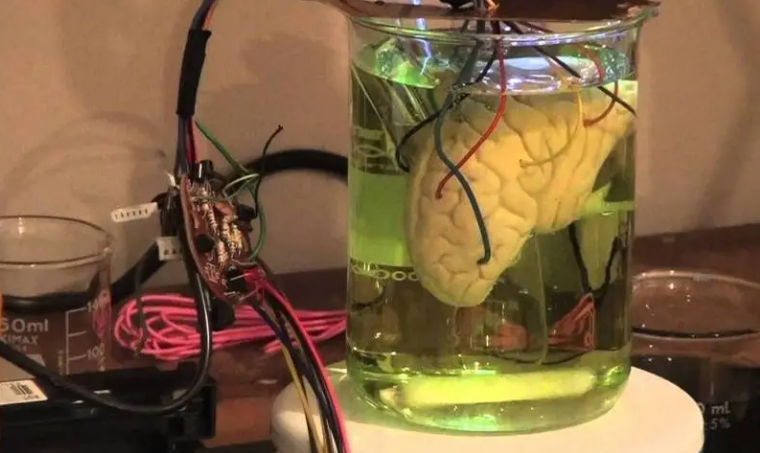

此为概念图,非实际装置

控制这个液体流动速度的是一个叫做BT-100 2J的小泵,它就像心脏一样,能按需加速或减速,这样,液体送出去还能再循环回来,就像血液循环那样。

人脑计算机

在体外培育出一个活生生的“迷你大脑”后,接下来要做的,就是怎么捕捉这些小东西的活动信号,并尝试用它来进行计算、编程一类的操作。

首先,如果真的要将人脑的活动,转变成能被软件识别的信号,人类至少有两大门槛需要迈过去。

其一就是,人脑这玩意儿,电信号实在太弱了。

人脑的电信号,其实非常微弱,通常只有几微伏到几十微伏,这主要是由于,大脑中的“电流”源头是单个神经元细胞,其体积极小,大约只有10-20微米。源头小,产生的信号自然就小。

所以,如果真想用这玩意儿来当“计算机”,首先就得先捕捉,并将其信号放大。

这其中的关键,就在一个名叫MEA(微电极阵列)的东西上。

这些电极的尺寸通常在微米级别,可以精准地插入或紧邻细胞膜,而不对细胞造成损伤。

而这一“插入”的步骤,对捕捉信号极其重要。

因为神经元的电信号是在细胞膜上产生,通过细胞外液传播时,就会有较大的衰减。唯有紧密地接触到细胞膜,或插入到细胞层,才能记录快速变化的神经活动。

当捕捉完毕,放大电信号之后,第二个关键门槛,就是将人脑的模拟信号,转换成数字信号。

与现在计算机中,信息主要都是以一堆“0”和“1”这样的二进制数字信号的传播机制不同,人脑这玩意儿,产生的是那种一条曲线似的,在连续变化的模拟信号。而不是“0”和“1”这样确定的值,其中可以有无限多的中间值。

用这样的信号来操控软件,就会遇到很奇葩且不可测的情况。

比如,你点击鼠标希望打开一个文件,但由于信号的“不确定性”,要么文件无响应,要么画面就像雪花屏一样模糊。

那怎么才能将模拟信号变成数字信号呢?

这就涉及到了一个叫做模数转换器的东西。简单点说,它大致是这么实现模拟—数字信号的转换的:

首先,模拟信号需要在时间上被周期性地“捕捉”,这个过程称为采样。就像用照相机拍照,不断地高频咔嚓,这样,连续的风景(模拟信号)就被分成了一张张静止的照片(离散的时间点)。

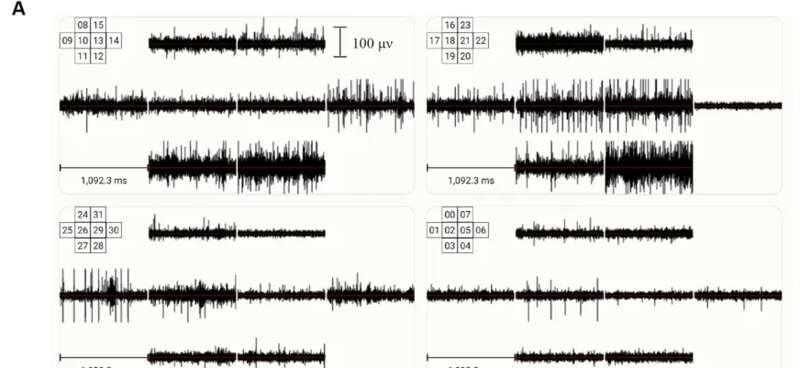

而这次的Neuroplatform,采样频率为30kHz,意味着系统每秒钟会对模拟信号进行30,000次采样。

拍好照片之后,我们要给它上色,不过这样的颜色(离散数值)却被限定了范围,比如说,只用256种颜色,这就把无限的颜色变化(模拟信号)简化成了有限的选择(数字信号)。

最后,这些被限定了颜色的照片,就会被进一步编号(转化成二进制),这样,每张照片就有了对应的数字代码,计算机就能理解并处理这些代码了。

操控性难题

成功读取大脑信号之后,接下来该面对的问题,就是怎么让这个类脑器官,像真正的计算机一样,按照人类的意志,执行各种程序和命令了。

而在这方面,之前已经有人做出了尝试,例如澳大利亚的初创公司Cortical Labs,之前就曾用大约100万个活体脑细胞,在培养皿中打造了一个“盘中脑”。名为“DishBrain”系统。

之后就将这活体脑细胞组成的操作系统,用来整天不停地在虚拟世界里玩复古的乒乓球游戏Pong。

在外界看来,这只是一块存活在小盘子里的脑组织,但对这个脑组织本身而言,它却认为自己“生活”在一个截然不同的世界,一个只有乒乓球游戏的世界,在游戏中,它相信自己就是那个球拍。

这简直就和《黑客帝国》里,沉浸在虚拟世界“母体”中的人类一样,不禁让人细思恐极。

可问题是,这种由脑细胞构成的生物神经网络,并不像电子计算机那样,可以直接通过调整参数或代码,来实现对具体命令的反馈,那Cortical Labs的团队,是怎么令其按照设想进行乒乓球游戏的呢?

如果这团脑细胞,是一个完整的生物,那人们就可以像巴甫洛夫的条件反射实验那样,做对了,就给它食物作为奖励,做错了,就电它一下作为惩罚。

但如果是一团没有五官、四肢和躯体的脑细胞呢?

这就不得不提到一个非常抽象的理论——自由能理论。

万物智能理论

这个理论是英国神经生物学大牛卡尔 · 弗里斯顿(Karl Friston)提出来的。虽然它本身十分艰深、晦涩,但如果简而言之,其核心的理念可以概括为:我们的大脑和身体,总是在努力减少“意外”或者不确定性。

举个例子:当你走进厨房闻到香味,你的大脑立刻开始预测:“啊,可能有人在烤饼!”这时,大脑降低了对其他可能性的考虑(比如刚喷了空气清新剂)。

该理论还认为,在这一机制的驱动下,当个体遭遇意外时,要么就修改预测,去接受意外度、容许错误、更新外部世界模型;要么就做出行动或改变,使预测成真。

而这套理论,比巴甫洛夫的条件反射理论高级的地方就在于:条件反射,只能作用在那些简单的,低级感官层面的行为,例如狗听到铃铛就会流口水之类的。

而对于那些需要复杂操作,或是需要一定适应性的任务,条件反射则很难发挥作用。例如,在Cortical Labs的实验中,虽然乒乓球游戏的玩法、规则都是固定的,但每次球被弹回后,相应的落点和运动轨迹都不一样。

而脑组织扮演的“球拍”,必须准确预测球的落点,调整自身位置,以及在正确的时间移动,才能将球弹回去。

这一系列复杂、动态的操作,远超出了简单条件反射的范畴。

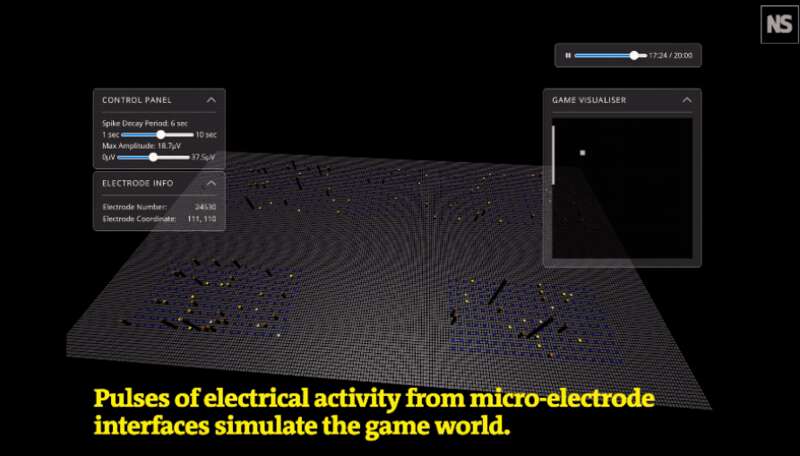

为了让脑组织完成这样的操作,Cortical Labs依据自由能原理,发现球拍移动正确的时候,给盘中之脑一个有规律的电刺激。

因为这个电刺激是有规律的,而有规律的东西,往往就意味着“确定性”,意味着更少的“意外”和“误差”。

而相反,如果球拍移动不正确,我们就给它一个杂乱无章的电刺激。

所以,为了追求这样的“确定性”,脑组织就会逐渐优化自己的行为策略,使自己更准确地击中乒乓球。

实际上,这和现实中人们骑自行车的例子很相似。

在骑车时,面对动态、复杂的路况,要想实现稳定骑行,大脑就要不断构建并优化对骑行环境的预测模型,减少预测误差。

最终,在实验中,这个盘中脑只用了5分钟,就学会了乒乓球游戏,而相较之下,AI则需要90分钟。

这意味着,一个以自由能原理驱动的生物神经网络,有远超传统计算机架构的学习、计算效率。

而这样的优势,也驱使着现在的FinalSpark,针对生物计算平台Neuroplatform 展开了一系列实验,以便探究生物神经网络更复杂的机制。

“开源”的力量

如果说Cortical Labs做那些自由能实验,就像是早期电脑时代的编程语言,刚教会了我们怎么给生物细胞下基本命令,那么Neuroplatform,则像是更全面的操作系统。

因为集成了更多的开发工具和框架,不仅让参与的研究者多了,能做的实验也更多了。

具体来说,在Neuroplatform中,连着类脑器官的MEA(多电极阵列),同时也连着计算机接口,而后者又与云端服务器相连。

这样,各地的研究人员,就能不受地域限制地远程执行实验,这对那些经费稀缺,设备不足的研究团队尤其重要。

具体操作时,研究人员可以先编写脚本,或使用图形用户界面(GUI)来设计实验方案,然后通过网络发送指令至实验平台上的控制系统。

接着,平台连接到高度自动化的实验装置,如多电极阵列(MEA)系统,可以自动施加电刺激、记录神经元活动,并进行液体处理等操作,无需人工直接干预。

而在这个“开源”平台上,作为创始者的FinalSpark,大致进行了这么几个实验:

修改自发活动

这个实验,就相当于在测试生物计算机的“可编程性”。

在实验中,研究者使用了一种快速的电脉冲方法,这种脉冲每秒钟发送20次,每次包含一个先负后正的短暂电击,这个电击非常微弱,大约只有2微安,并且每次持续的时间仅200微秒。

就像你的电脑在处理一个游戏或者大文件时,总有一块CPU区域特别忙碌,热得不行,那个地方就可以比作是神经元的“活动中心”。

研究者发现,通过这样的电刺激(“编程指令”),不但能让这个“处理器忙区”在电脑内部换个位置工作,还顺带更新了脑球体的“设置”(新的活动模式)。

闭环解笼过程

这相当于是在给生物计算机“优化系统”。

整个实验是这么做的:先用一套优化的算法,找到最佳的电刺激方案,比如用多少电量、怎样的电波和时间安排,能让神经细胞更活跃地放出电信号。

实验中发现,4微安的双阶段电击,每段持续100微秒,效果是最好的。

接着,这些设定好的电击在脑球体的不同电极上轮流进行,每换一个电极就等10毫秒。

找到最佳的电刺激法后,就用特定的紫外线,照在一种特殊的物质上,这种物质一遇到紫外光就会释放多巴胺(所谓的“解笼”)。

通过用多巴胺来当作奖励,从而让神经元更乐意保持在最佳电击下的状态。

整个过程,就相当于通过不断调整参数(电刺激)来让系统(神经元)的响应更快,运行效率更高。

上述实验,只是众多在Neuroplatform上进行的实验的冰山一角。

在这片新的研究天地中,还有对神经组织临界状态特性的深度剖析,以及利用自由能量原理和对神经元学习能力的创新性研究,更有基于人造触觉传感器数据,对生物组织的刺激尝试……

每次实验后,收集到的数据会立即被数字化,并通过网络传输,让全球范围内的团队访问和共享。

如此一来,世界各地的学者,就像是共同在为一台超大规模的生物计算机编写代码,每一个小程序(实验),都在为整体性能的提高贡献着力量。

从这个角度上来说,人类不仅是这个生物计算机的设计者,亦成了其核心组件。

理论上,只要掌握了人脑输入—输出的机制,人类可以像操控“缸中之脑”那样,通过几个简单的指令操控人脑神经元,并将其作为“活体计算元件”。

那既然如此,一个真正由生物体大脑组成的生物计算机,离我们到底还有多远?

展望

FinalSpark的论文中提到,Neuroplatform中的类脑器官,已经做到能在系统中存活100天。

考虑到它们最初只能存活几小时,这已经算是个很大的壮举了。

但问题是,为什么这样的类脑器官,能不能存活得再久一些?搞得再大一些?就像某些科幻片中那样,变成一个大脑组成的计算机?

讲真,这其中的难点挺多的。但从技术上来说,最关键的有两点:

首先一个,就是血管化的难题。

体外培养的类脑器官缺乏自然的血管系统,吃喝拉撒全靠外边的微流体系统,但问题是,只要器官尺寸一大,细胞一多,氧气和营养物质扩散到组织内部的能力就会减弱,中心区域就可能缺氧和营养不良。

虽然科学家们为了这事儿,也想了各种招数,比如拿个精细的3D打印机,打算给它打印一套微小的血管网。

但说到底,要完全模仿生物体的一套完整的血管系统,那工程量和精细度,还是比较头大的。

再一个,就是神经可塑性难题。

大脑发育的后期阶段,需要通过获取外部输入和体验刺激,实现大规模的突触修剪、加固和整合,最终形成复杂的认知功能回路。

换句话说,这个脑子,得有一个实体的身体,去现实里感知、实践,活动。唯有如此,才能实现神经元的精细连接。

然而,在人工培养环境下,这样的“缸中之脑”怎么才能获得类似的实际体验?

不过,除了技术问题外,一个更重要的问题是:万一这块培养皿里的脑组织,最后越长越大,以至于真的具有了某种意识,到了那时,我们是否要将它当成个有自由意志的个体来看待?

游戏《德军总部:新秩序》中,邪恶的纳粹将军“死颅”,为了进行变态的科学实验,将一个盟军士兵的大脑活活取出,制成了记忆装置并安装到一台战斗机甲内,并打算用这个人脑驱动的机甲来镇压反抗军的义士。

尽管最后机甲被摧毁,盟军士兵的大脑也被取出,但身处罐子中的他,还是希望自己昔日的战友可以终结他如今行尸走肉般的生命。

这样肆无忌惮地亵渎人体和自由意志,可以说着实很“邪恶”了。

可问题是,在科技进步的漫长之路上,人类真的能忍住对更强大智能的渴望,不去摘取这“邪恶”的禁果吗?