近日,国内有媒体公布了一组数据:2020年,中国SCI论文发表数量超过54万篇,但只有约5%发表在中国期刊上,剩下的都发表在国外期刊。该媒体忧虑中国期刊边缘化问题,邀请了很多科研工作者把脉下药。

美中不足的是,该媒体在整合采访内容时,将中文期刊、中国的英文SCI期刊和中文SCI期刊混为一谈。实际上,中国的英文SCI期刊目前蓬勃发展,正处于大爆发的前夜,华人办的英文SCI期刊更是有很多早就扬名世界;此外,中文期刊和中文SCI期刊面临的问题完全不同,不应该混为一谈。

未能及时市场化影响了中文顶尖期刊

在1990年代尤其是新世纪之前,除非是为了宣传,我国科学家很少把重要成果发表在国外的期刊上。一是当时的英文教育水平不高,用英文写作往往需要长得多的时间,才能把同样的数据和思路整理成文章。二是本国顶级学者发本国顶级期刊本来就顺理成章,国际化程度很高的日本学者照样把发表在本国顶级期刊看得更加体面和荣誉。

中国学者的发表模式之前与各国是相似的,却在新世纪后来了个大转弯,无疑值得我们思考。媒体数据指出,2000年,中国学者的SCI论文仍有41%发表在中国SCI期刊上,20年后,这一数字不足5%。

中国中文期刊表现得也不好,2020年8月29日,中国计算机学会青年计算机科技论坛(CCF YOCSEF)邀请科技界、出版界专家探讨中文期刊的发展问题。大会给出的数据是中国学者每100篇论文中只有7篇发表在中文期刊上,此外,中国的SCI期刊数量也与中文SCI论文发展不匹配,中文期刊越来越滞后于中国论文的发展。

按理说,投稿中文期刊使用母语写作周期更短,版面费更低甚至不要版面费,而且符合中国国情的研究更容易刊载,为何这么多学者还要舍近求远呢?

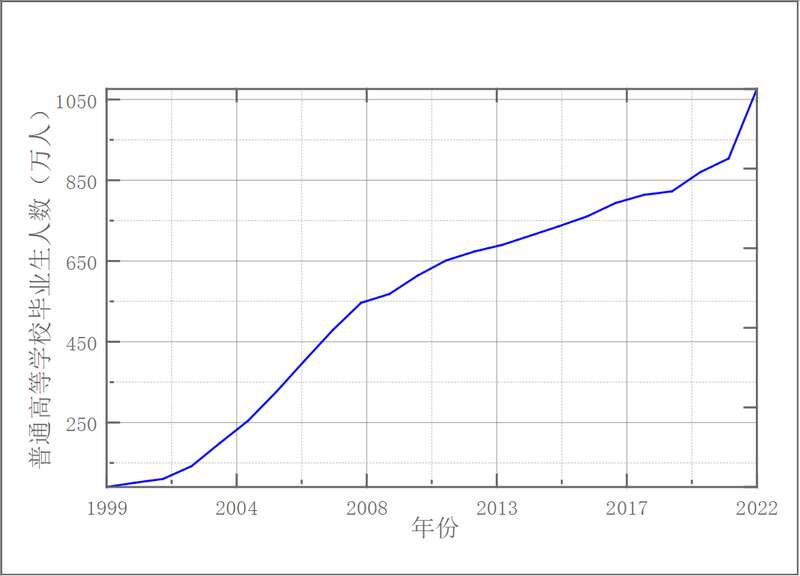

这就要说到自1999年开始的中国高校扩招了。短短20年间,中国普通高校毕业生人数增加了九倍之多。庞大的本科生,又催生了硕士、博士的招生高潮。研究生的增多,使得中国产出的顶尖科研成果也成倍增加,同时高校也必须以论文发表为依据决定录用青年教师。

高校扩招以来毕业生人数变化

可是,当这些青年人才在中文期刊发表论文时,却遇到了“关系稿”和“审稿慢”两块拦路石。

所谓的“关系稿”,就是享受特殊审稿待遇的论文稿。1996年期刊编辑方英文就表示“对于领导批来的稿子,原则上一律发表,不够发表水平的,要加工到发表水平,再加工也不行的,要认真地写封信,并征得领导同意,然后退还作者”。

新世纪的头十年,中文期刊的“关系”稿简直可以用泛滥成灾来形容。2000年,肖剑新教授就指出很多“硕士生、博士生和博士后”,为了“他们的毕业、学位”,不得不“炮制出了部分关系稿”。

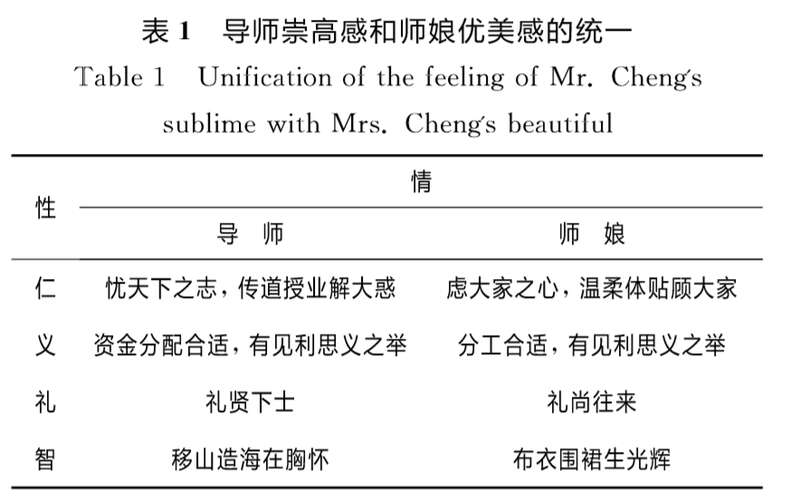

与此同时,只要关系到位,“关系稿”的待遇可以好得难以想象。例如2020年,在《冰川冻土》发论文赞扬“导师的崇高感”和“师娘的优美感”,以及《银行家》主编的儿子从十岁起就在其父主编的学术期刊刊登散文诗歌。

核心期刊论文中赞美导师和师娘的图表

和“关系”稿形成鲜明对比的是,在2010年以前,没有“关系”的稿件审稿周期超过3个月是很正常的,甚至有个别极端案例审稿超过10个月并最终拒稿。由于研究生及年轻学者的考核周期通常只有3-5年,漫长的审稿周期和比例很大的“关系”稿使得他们不得不跨国发表论文。

与此同时,大学和相关部门的评价者,不可能对青年学者的投稿偏好及中文期刊的发表现实无动于衷,于是部分人干脆规定:只根据SCI论文的数量和质量进行评价。这些大学和机构的政策,又助长了SCI崇拜,进一步降低了中文高水平期刊的风评,由此形成了恶性循环。

批评中文期刊的人,常常引用年轻学者的遭遇批评“关系”稿及审稿慢的问题。但这些只是表征,中文期刊的根本问题是在高校扩招引起的市场化的大潮中落伍了。

以“关系稿”为例,事实上,每个英文期刊的“关系稿”总数绝不比中文期刊少,甚至正因为“关系稿”的存在,才使得英文期刊更加繁荣。2020年,Janis Cloos通过走访和严谨的文献计量学研究,证明《欧洲经济学会杂志》和《应用计量经济学杂志》两本知名英文学术期刊中存在着地理偏袒,以及社会关系偏袒。

一本学术期刊在发行之初往往默默无闻,没有知名学者顶着考核压力,把自己很好的论文投向初创期刊,这些期刊不可能发展起来。那么当期刊打出名气后,期刊编辑投桃报李似乎无可厚非。

此外,勤于帮助期刊免费审稿的课题组与从不帮助期刊审稿的课题组,在录用条件上当然应该有所区别,因为审稿同样有助于学术繁荣,应该得到鼓励。

问题是,为什么英文期刊的“关系稿”没有成为一种障碍?

笔者认为这主要得益于英文期刊从1990年代初期就进行的一系列市场化改革,如:增加市场化主体办刊、减少刊物刊登稿件的限制、增加版面费、允许年轻的期刊进入高水平期刊目录、建立第三方的期刊监管机制等等。

而中文期刊则因市场化程度不足,面临更加严重的管理问题。在普遍吃财政饭的情况下,期刊因为害怕担责,没有动力增加论文版面。已有的论文版面往往还是只够二十几个大课题组发文使用,难怪会被人腹诽为“学阀俱乐部会刊”。

同样是因为财政化管理,不同期刊的经费差距拉不开,尤其是主编收入拉不开,也打击了办刊热情。同时,主编也没有动力拒绝领导批过来的稿子,导致“关系稿”居高不下。这种“关系”稿的作者往往不愿或者没有能力审稿,就造成了过去“审稿慢”的痼疾时常发作。由于很多实际的主编是轮替制,因而导致主编缺乏责任心,对办好学术期刊的责任感不强。

而英文期刊的市场化改革,保证了期刊主编与期刊利益的一致性,同时保证了办刊水平与办刊经费的一致性,从而使得“关系”稿的占比较小,同时保证了较快的审稿速度。

雪上加霜的是,中文学术期刊还缺乏严格的学术监督。

英文期刊常用的SCIE数据库虽然是商业机构搞的,也存在私相授受的现象,但大体尊重了“庸者下,能者上”的规则。2019年11月,牛顿曾经发表过的《皇家学会哲学会刊:B》因论文自引率较高被移出了SCIE期刊数据库,显示出SCIE的操盘者“科睿唯安”维护学术伦理的决心。

“中文核心期刊”的考评机构是彻底非营利性的北京大学和南京大学,然而在中文期刊地位实际上“世袭罔替”的情况下,除了公开化的学术不端或严重人浮于事,极少有选入“中文核心期刊”的学术期刊被除名的情况。

有鉴于此,国家实际已将重要中文期刊的审核权下放到各个大学。在实践中,各个大学往往把自己选出的重要期刊参照SCI论文进行分区管理。这无疑繁荣了中文学术,但存在各校标准不统一的问题。因此,短期内中文期刊对年轻学者的吸引力还是会弱于英文期刊。

做好宣传才能打响中国期刊

截至2021年,根据中国科协的《中国科技期刊发展蓝皮书(2021)》,中国的SCI科技期刊有213种(JCR认为同年中国的SCI期刊有251种,可能是统计口径不同造成的)。在《蓝皮书》的发布会现场,中国科学院院士杨卫指出:“与中国作者发文规模相比,中国SCI收录科技期刊的发文量远不能满足现实发文需求。”

笔者对这些中国SCI期刊进行了粗略的调查,其中大约只有12种期刊使用的是中文或者中英文并行,还有9种期刊存疑。在调查中,笔者还发现中文期刊存在被SCI收录后,转为全英文或者大面积英文发行的情况。可见,中国SCI期刊是在中文期刊满足不了中国研究者学术交流的情况下才批量产生,并蓬勃发展的。

这些中国期刊为了尽快融入SCI体系,在办刊思路和风格上,基本就是国外期刊的“克隆”产品,因此也在学术圈产生了很多笑话,例如:某人投稿某杂志多年,并一直使用美元支付版面费,某次学术会议碰到了经常发送邮件的主编,这才惊讶地发现原来这是一本中国SCI期刊。

中国影响因子最高的SCI期刊《Cell Research》首页

中国SCI期刊的成功说明了市场化办刊的可能性。根据《蓝皮书》中的数据,中国SCI期刊中有编制的办刊人员仍然达到65%以上,但已经解决了传统中文期刊“关系”稿不正常偏多的问题,得到了JCR和其他国际学术监督组织的积极评价。

但哪怕国际化到“安能辨我是雌雄”的地步,中国SCI论文还是满足不了中国学者的发稿需求。这一方面是中国SCI期刊发展的基础差,高速发展还是在近十年,另一方面也是中国的SCI期刊在宣发方面相对来说做得不好。

强调学术是一件非常好的事情,但是不是也要重视科学传播?很多普通人都知道NATURE、SCIENCE、CELL(细胞学)、LANCET(柳叶刀)是世界知名学术期刊,但是有几个人能说出四五个中国顶级学术期刊?

以前面提到的期刊《Cell Research》为例,2022年其影响因子高达46.297,不仅在中国SCI期刊中排名第一,在全世界也是位列前茅,至少远远超过美国老牌学术期刊《Cell》在2012年的影响因子。但《Cell Research》是否真的比2012年的《Cell》影响大呢?我想大部分人都会做出否定的回答。

事实上,中文期刊和中国期刊在小同行之外的影响力一直偏小,登载在中国期刊的研究传播力有限。

一个为人津津乐道的例子是屠呦呦等关于青蒿素的研究工作当时发表于中国最好的学术期刊《科学通报》上。过去很多年下载量寥寥无几,直到屠呦呦获评诺贝尔奖之后,下载量才有了一个很大的提高。

青蒿素论文即使是2020年时下载量也不高,而且引用/下载比高的惊人,说明主要是同行在阅读下载

而中国学者将屠呦呦的发现转载到国外期刊并进行综述后,引发了国外学者的讨论和热议,并从各个角度评价青蒿素的价值,最终成为促使屠呦呦获得诺贝尔奖的重要因素。

后来《科学通报》做了很大的转型和努力,宣发了很多中国科学家的独特研究以及科技改变中国产业的案例。尽管其影响因子不是最高的,但《科学通报(英文版)》依然是目前最具世界影响力的中国科技期刊。

哪怕是今天学术水平非常高、在中国期刊中又非常注重宣传的《科学通报》,在非基础科学研究者中的知名度依然相当低,其他的刊物当然就更不用说了。从宣传自己的科学成果的角度,我们不能苛责那些更愿意在国外期刊上发表论文的学者。

重新确定科研坐标高瞻远瞩

9月6日召开的中央全面深化改革委员会第二十七次会议,强调健全关键核心技术攻关新型举国体制。会后,很多关注者对新型科技攻关举国体制充满了憧憬,认为想要建立新的体制必须解决科研组织形式陈旧、科研项目申请和使用不规范、院士脱离科学内涵、少数人垄断学术资源等问题。

笔者认为,这可能将中央的思考和部署想小了。正如“关系”稿多只是中文期刊问题的表征,登载数量不足、审稿力量缺乏,无法应对“井喷”式的需求(即市场化程度低)才是真正的症结。中国科研界近年来出现的一些问题,根源在于科研坐标的缺乏,从而无法对科研成果的价值进行高效的早期评判。

毫无疑问,高等教育的资金主要来自财政,所谓的民办高校,财政拨款多年平均也在90%以上。像这样无需自养的系统,如果缺少了外部参照,很容易丧失改革的动力。

正是首先有了“三通一达”和顺丰京东等快递公司,邮政快递的寄送速度才有一个很大的提高。马斯克的Space X也促进世界各国航天机构加快了商用火箭技术的研发。

SpaceX的猎鹰9号在近期的一次回收

中国科研界的问题在于:中国的企业在短时间内,不可能与高校哪怕在应用科学领域展开旗鼓相当的全面竞争。

因此在改革开放尤其是新世纪后,中国学者是自己制订指标,在一个系统内部进行互相竞争,进而导致庞大的科研投资,既没有理想地推动产业升级,也没有真正解决顶级科学问题。

SCI指标可以解决公平问题,但SCI解决不了价值问题。正如著名科普作者袁岚峰的文章指出:“越大的科技创新,越不容易短期内获得大家的认可,这样的文章在引用上非常吃亏。”

从1999年到2020年,中国学者发表的SCI文章总数提高了30倍,但是产业价值是不是也增加了30倍?近年来,经济形势的变化也促使人们思考,如何充分发挥科技投资的价值。

因此核心技术攻关新型举国体制,就是要提出一种新的科研价值坐标,不能让攻关“卡脖子”和重大应用问题的工作者吃亏,还要更多地鼓励科研人员思考真正接地气的问题。有了这样一个坐标和价值判断,中国科研、中国期刊遇到的问题,才算真正步入了解决的快车道。