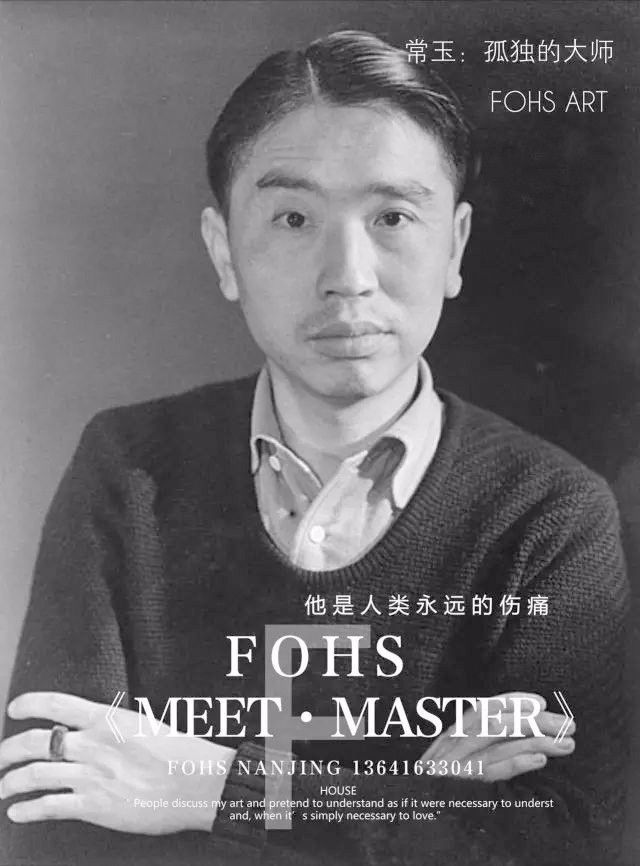

常玉

四川, (1900-1966)

正文

常玉《曲腿裸女》,油彩纤维板,1965年作,122.5 x 135cm

2019年10月5日晚,香港蘇富比2019年秋拍“现代艺术晚间拍卖”现场,常玉晚年巨作《曲腿裸女》以1.98亿港元成交(含佣金),创造常玉个人拍卖纪录的新纪录。

本文附大量作品和史料

▲常玉《五裸女》,2011年以1.28亿港元成交

就在几年前,他的一幅《五女》

成交于1.2832亿港币,

创下当时华人油画拍卖纪录。

而他生前却因为自尊,困于贫穷,

晚年常玉死于瓦斯中毒,

就是因为和画商关系破裂;

致使作品被成捆兜售,售价仅数百法郎。

虽然在国内他不是尽人皆知的画家

但在西方世界

常玉一直都是公认的世界级大师

被誉为“中国式的莫迪利阿尼”

生前乃至死后很长一段时间

都鲜有人知

一生在黑暗的小屋中

把灵魂献给了笔下的动物、花与女人

他的大部分作品为以中国美学手法演绎西方经典题材女性裸体,夸张的头身比例震撼观者的视觉,坚实饱满的胴体,强化了视觉上的存在感。

下图中常玉的《帘前双姝》在佳士得春拍中以4467万港元售出,这件1929年的作品被认为是与毕加索、亨利·摩尔等同时代名家以相似手法表现。

常玉的命运最早是被垂青的,

他的父亲常书舫是当地有名的画师,

擅长画马和狮子。

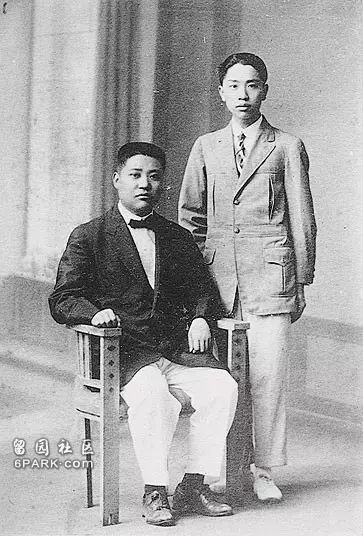

常玉的大哥常俊民,约1910,常泽清提供。

东京和巴黎之行

1917 年常玉

投奔二哥常必诚(1883-1943),

在当时的“上海美专”当起了

插班生旁听。

第二年,

常玉被送到日本,

在东京美术学校学习(1818-1819)西画。

左:徐悲鸿与蒋碧薇,约1923年。艺术家出版社提供

右:常玉,《牡丹》,水墨水彩纸本,1921年,60.5 x 43.5cm。台北苏富比提供。

1919年中国掀起的五四运动,出国热潮高涨。常玉前往巴黎。认识了徐悲鸿和蒋碧薇夫妇,常玉现存最早的一幅彩色牡丹当时送给了徐悲鸿得以保留。

画中自有颜如玉

1926-1927年,常玉回到上海,在1927年1月2日参加了邵洵美和盛佩玉的结婚典礼。

刘海粟、徐志摩、王亚尘、王济远、张光宇均应邀参加,并合作了一幅山水扇面,徐志摩题款。常玉回到巴黎再次参加秋季沙龙。

同年,常玉和哈蒙兹男爵的女儿玛素·哈蒙尼耶小姐相识,1929年结婚。婚后的常玉依然挥金如雨,大哥寄来的钱往往挥霍一空,卖的画款不是请人吃饭就是送人。

玛素不得不在电信局谋一份工作用来维持家用。1931年常玉的妻子忍受不了丈夫的挥霍无度和对女人的眉目传情,终于离开了他。

离婚后,一直到1936年,两个人不再有任何来往。

-《裸女与高跟鞋》-

对女模特如痴如醉

◯常玉曾对徐志摩说“我就不能一天没有一个精光的女人耽在我的面前供养,安慰,喂饱我的‘眼淫’。”对女人如痴如醉的常玉,到了巅峰的状态。

即使在巴黎沦陷期间,他对女模特的青睐胜过吃饭。譬如他有这样一段长篇论调说:“我学画画原来的动机也就是这点子对人体秘密的好奇。你说我穷相,不错,我真是穷,饭都吃不出,衣都穿不全,可是模特儿——我怎么也省不了。

这对人体美的欣赏在我已经成了一种生理的要求,必要的奢侈,不可摆脱的嗜好;我宁可少吃俭穿,省下几个法郎来多雇几个模特儿……美的分配在人体上是极神秘的一个现象,我不信有理想的全材……

人体美也是这样的,有的美在胸部,有的腰部,有的下部,有的头发,有的手,有的脚踝,那不可理解的骨胳,筋肉,肌理的会合,形成各不同的线条,色调的变化,皮面的涨度,毛管的分配,天然的姿态,不可制止的表情—也得你不怕麻烦细心体会发现去。

上帝没有这样便宜你的事情,他决不给你一个具体的绝对美,如果有,我们所有艺术的努力就没了意义……

说起这艺术家审美的本能,我真要闭着眼感谢上帝—要不是它,岂不是所有人体的美,说窄一点,都变成了古长安道上历代帝王的墓窟,全叫一层或几层薄薄的衣服给埋没了!”

常玉有一副名作叫《黑马、白马》,背面是《豹》。

他在豹子的前蹄子处写了一行字:“此画经两个时代方成,起画在1930年黑马当成白马未就成全。成就在1945年,在这个时代我爱恋一少妇,因她而成此画,这幅画已属于她后绝离。此画仍为此,玉记。”

50岁的时候,常玉和他的19岁的德国女模特同居,但不久就分手了。

侯谢的离去,玛素的分开,不无于常玉的性格有关。常玉的朋友庞薰琹会议说他多次看到常玉被人包围,要买他的线描画人物,他却把画送人,拒绝收钱。

时常有人请他吃饭,吃饭他不拒绝。请他画像,他约法三章:一先付钱,二画的时候不要看,三画完后拿了就走,不提意见。

1966年夏天,常玉绘制最后一幅油画《奔跑的小象》,和好友达昂通了电话:

常玉:孤独……我开始画一张画。

达昂:是什么样的画?

常玉:您将会看到!

达昂:那要等到几时?

常玉:再过几天之后……我先画,然后再简化它……再简化它……

常玉的小象在沉沉背景中奔跑,即将消失在莽荒。在后期的作品中,无论是盆花还是动物,都现出荒凉,人和动物在画面上都变得很小,像被从天上扔下来一样躺卧在深色的原野中,仿佛马上就要被世界消解融化。

“我的生命中一无所有,我只是一个画家。关于我的作品,我认为毋须赋予任何解释,当观赏我的作品时,应清楚了解我所要表达的……只是一个简单的概念。”常玉说。