按:阿道夫·希特勒上台之后,纳粹冲锋队找到了他们需要的替罪羊——犹太人,他们声称犹太人密谋了经济大萧条,奴役了德国民族,控制了社会并玷污了雅利安血统。因此,希特勒的追随者便通过向犹太人复仇来维护那所谓的正义。纳粹分子不择手段地将犹太人完全驱逐出德国社会。而一旦纳粹分子搞定了德国犹太人,便又将种族战争迅速扩展到欧洲德占区,并最终延伸到整个欧洲大陆。

纳粹分子只有在识别出犹太人后,才能毁灭犹太人。那么,在德国6000万人口中,哪些才是犹太人?又该如何定义“犹太人”?

事实上,在欧洲犹太人中,德国犹太人的同化程度非常高。截至1871年,近55万名犹太人在德国得到解放。20世纪,德国犹太人与其基督邻居一样,更乐于接受国民身份,而不是宗教身份。德国犹太人心中首要的观念就是,他们是“101%”的德国人。纳粹分子则认为,犹太人遭天谴并非源于其宗教行为,而是出于其犹太血统。

识别德国犹太人是一个巨大的技术挑战,将会耗费数年时间,来不断磨炼计算程序与登记技术。纳粹分子明白,先前的人口普查受困于耗时3-5年的人工分类程序,在颁发一些需立刻执行的社会政策时,这一繁琐的程序使得普查结果几乎派不上用场。这一次,他们又该如何厘清欧洲所有犹太人的信息,在茫茫人海中发现犹太人罪恶的血统并将之消灭呢?政府没有能力完成这一工作,但IBM德国子公司的德霍梅格有。

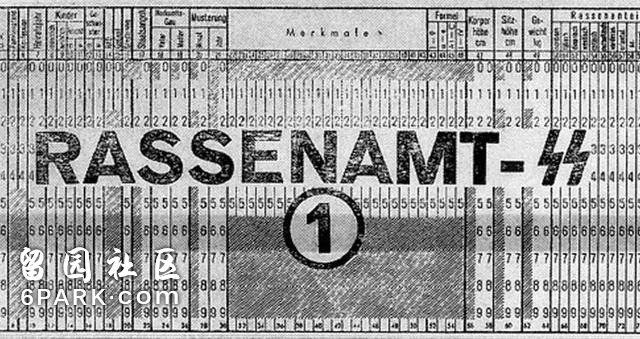

他一手包办了这项旨在发现犹太人的人口普查任务,包括了一系列培训、统计、分拣、制表、打孔、归类等工作。卡片上记录了每一个德国人的具体信息:国籍、所属社区、性别、年龄、宗教信仰、母语、孩子数量、现有职业、第二职业等等。卡片在打上孔后,会被送到大厅的另一个地方。那是一台台又扁又长的霍尔瑞斯计数器,平均每小时可计算2.4万张卡片数量,最后由校样部门保证信息完整无误。一旦在人口数据中发现了犹太人,员工便会单独处理这些犹太人计数卡。他们会用一种名为“犹太人计数卡”的特殊卡片来记录其出生地。再经过交叉索引并过滤35项特征、分为25个类别来构成新数据库,这样一来,纳粹分子就能通过职业、城市甚至街区来辨识犹太人。对此,《统计档案》的出版人弗里德里克·赞恩倍感欢喜地写道:“运用统计学,政府就拥有了将知识转化成行动的路线图。”

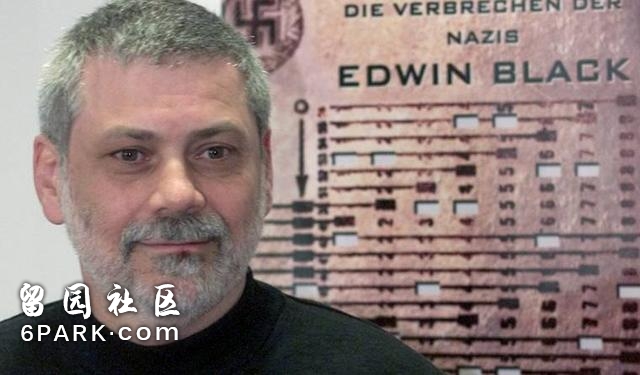

著名调查记者、纳粹大屠杀幸存者的孩子埃德温·布莱克(Edwin Black)通过查阅IBM的官方文件以及来自美国国家档案馆、德国联邦档案馆、荷兰国家档案馆等权威机构超过十个国家和语言的近2万页文献资料,写成《IBM与纳粹》一书,揭开了犹太人大屠杀背后这一惊天秘密。

“如果没有IBM的霍尔瑞斯机器,纳粹不可能完整地整合欧洲犹太人,也不可能杀害600万名犹太人,摧毁无数非犹太人的生活。在‘最终解决方案’中,那些被驱逐到集中营里的犹太人被统一消灭。”美国犹太人历史协会研究中心主任亚伯拉罕·佩克(Abraham Peck)认为,“这已经令人不安,但布莱克揭示了一个更令人不安的事实——他发现一家跨国企业猖獗的腐败势力已经超越了法律。”

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从《IBM与纳粹》的前言部分节选了部分内容,以期与读者一同从这一新的视角重新审视大屠杀的历史。

《黑白颠倒的时代该如何被记忆?》(节选)

文 | 埃德温·布莱克 译 | 郭楚强

1、自动化凶器当“大规模组织的信息”(Massively Organized Information)这一概念悄然出现,并成为一种社会控制手段、一件战争武器、一张集体性毁灭指引图时,人类几乎毫无察觉。1933年1月30日,20世纪最重要的一天,引发这一概念的独特导火索出现——阿道夫·希特勒(Adolf Hitler)正式上台。讽刺的是,希特勒对犹太人的仇恨推动了技术变革;而一家美国企业及其独断专行的传奇董事长,则凭借着自身对利益的渴求极大地促进了希特勒实现目标。这家美国企业即IBM,而这位传奇董事长则是托马斯·J.沃森(Thomas J. Watson)。

希特勒并非首位痴迷于屠杀犹太人的领导者。在他之前,欧洲也曾出现独裁者和暴君。然而,希特勒却得到“自动化”技术的助力,这是前所未有的。此外,希特勒也并未孤军作战,而是得到了他人的鼎力相助。

大屠杀制造了一个黑白颠倒的世界。在这个世界里,尊贵的技术人才成了希特勒的先行部队。警察无视职责,支持恶棍并迫害无辜者;律师扭曲正义,制定反犹法律;医生亵渎医德,操刀进行各种恐怖实验,挑选出相对健康的人,迫使其劳作至死,再将那些没有利用价值的犹太人送进毒气室;科学家和工程师贬低了自己的使命,发明工具或阐明科学原理来助推大屠杀行动;统计学家利用鲜为人知却十分强大的统计学知识来识别受害者,以便更好地规划并合理化大屠杀行动、组织迫害,甚至审计种族灭绝行动的效能。现在,让我们看看IBM及其海外子公司在大屠杀中所扮演的角色。

IBM创造了一个拥有无限可能的技术世界,但自恃骄狂的它也被这个技术世界的漩涡弄得头晕目眩。IBM谨遵一条“不道德”的特殊信条:只要有能力做,那就应该做。对于盲目的技术官僚而言,手段永远比目的重要。犹太人的生死之所以变得不重要,是因为技术官僚(科学家或工程师出身的IBM中高层)只关心能否在灾民排队等候救济粮时获取巨额利润,而对利益的追求反过来也会激励IBM,使其不断提升自己的技术成果。

那么,IBM是如何做到的?

希特勒上台后,纳粹分子的首要任务就是找出并毁灭德国境内的60万名犹太人。在纳粹分子眼中,犹太人不仅包括犹太教徒,还包括所有流着犹太血液的人,无论他们是否融入了其他群体、与其他民族通婚、参与其他宗教活动或已经转信基督教。纳粹分子只有在辨别出犹太人后,才能没收其财产,将其隔离、驱逐、毁灭。为此,纳粹分子必须搜索德国境内以及欧洲其他国家所有的社区、教堂和政府记录。这是一项艰巨的交叉索引任务,需要计算机的协助才能完成。但在1933年,计算机尚未出现。

第三帝国计划剥夺犹太人的经济权,并将其驱逐出家园,赶进犹太区。这项任务同样艰巨,也需要计算机。但在1933年,计算机尚未出现。

纳粹分子在计划执行最终解决方案时,想利用铁路系统更高效地将犹太人转移到死亡集中营,并让受害者一下火车就被送入毒气室。这需要精准掌控时间,仍需要计算机。但在1933年,计算机尚未出现。

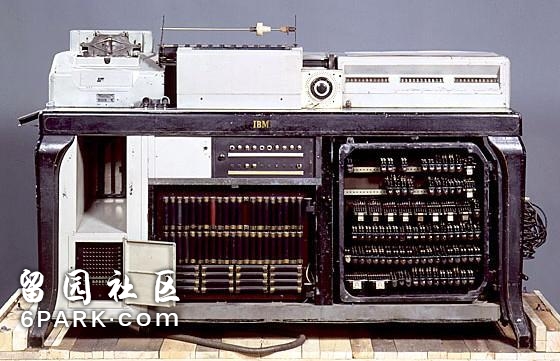

不过,当时存在着另一项发明——IBM穿孔卡及卡片分类系统,即计算机的前身。IBM通过德国子公司德霍梅格与纳粹分子交易,将希特勒的犹太人灭绝计划视为技术使命。通过与纳粹组成联盟,IBM试图大发战争财。德霍梅格利用自己的员工与机器为希特勒提供了不可或缺的技术支持,使其能完成前人无法执行的任务——自动化人口毁灭。IBM向德国调遣了2000多套机器,之后又向欧洲德占区调遣了数千套机器。每个大型集中营都安装了卡片分类系统。一批批囚犯会被转移到不同的地区,并劳作至死,而他们的死亡数据会被记录在冷冰冰的自动化系统中。

德霍梅格不只是提供机器,它也具备IBM纽约总部的运作能力,其正式业务就是为客户定制机器和应用程序。活跃而狂热的纳粹分子组成了这家公司的高层,最终,这群人在战后因其所犯的战争罪而遭到逮捕。1933年以来,IBM纽约总部自始至终都知道,德霍梅格努力讨好的交易对象就是纳粹党的高级官员。利用与纳粹党之间的联系,德霍梅格不断加强与纳粹德国的业务关系,不仅包括德国境内的业务,也包括欧洲德占区的业务。

德霍梅格等IBM子公司会为客户定制应用程序。与今天的软件设计者类似,IBM的技术人员会反复将穿孔卡模型送进德国官员的办公室,直至达到要求。只有IBM能设计、印刷和出售这种穿孔卡,但IBM并不出售霍尔瑞斯机器,而是出租。同样,也只有IBM能对这些机器进行定期维修和升级。IBM子公司为欧洲各地的纳粹官员及代理商提供了专门训练,并在欧洲德占区建立分支机构,组织经销商。这些子公司还会寻找造纸厂,授权其生产穿孔卡。仅德国,这些工厂每年就能生产多达15亿张穿孔卡。此外,IBM的职员几乎每隔一个月就要到各处维修这些精细的机器,即便后者被安置于集中营内部。德霍梅格位于柏林的总部保管着大量编码簿的副本,就像今天的任何一个IBM服务部门所保存的电脑数据备份一样。

2、犹太人名单从何而来?

我常被一个问题所困扰,这个问题即便是历史学家也无法解答。为何德国人总能得到犹太人的名单。有了这些名单,面孔铁青的党卫军得以突然闯入城市广场,贴上告示,要求名单上的人第二天在火车站集合。之后,党卫军会将这些聚集起来的人驱逐到德国东部地区。但纳粹分子是如何获得这些名单的?几十年来,没人知道,也少有人问起。

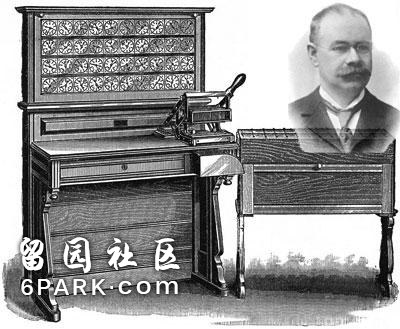

德霍梅格利用人口普查和先进的统计技术、登记技术促成了纳粹德国的驱逐行动。1896年,德国发明家赫尔曼·霍尔瑞斯(Herman Hollerith)创建IBM。IBM最初只是一家制表机公司,人口普查是其全部业务。但在德霍梅格与纳粹德国结成联盟后,IBM便被赋予新的使命。德霍梅格发明了种族人口普查,不仅要求获取调查对象的宗教信仰,还要求追溯调查对象的血统起源。这是纳粹分子梦寐以求的信息,前者迫切希望辨识犹太人。登记人口与资产只是纳粹德国在运用数据分类系统时发现的众多用途之一。纳粹分子还会利用数据库分配食物,以选择饿死某些犹太人。对劳工的识别、追踪和管理在很大程度上也是利用穿孔卡进行。此外,纳粹分子还能利用穿孔卡管理火车的运行:既可确保火车准时到站或发车,也可对火车上的货物(人)进行分类。德霍梅格的首要客户是德国铁道部,后者直接同柏林的IBM高级管理人员洽谈业务。德霍梅格会定期维护火车站里的穿孔卡设备,其服务对象一开始只限德国,最终扩展到整个欧洲。

在第三帝国存活的12年里,IBM与其交往密切,肯定获知了许多信息。

对于那些相当糟糕的信息,IBM充耳不闻。但IBM要员,如沃森的私人代表哈里森·K.昌西(Harrison K. Chauncey)与W.C.利尔(W. C. Lier),几乎一直在柏林或日内瓦留意第三帝国的举动,以确保IBM纽约总部不会错过任何利润或商机。尽管美国严禁通敌贸易,不允许企业与纳粹直接接触,但IBM要员仍通过IBM瑞士办事处不断为IBM纽约总部提供重要信息。由此,IBM纽约总部就可大胆声称自己没有从事非法活动了。

当然,在希特勒掌权的这12年中,IBM与德国纳粹的联盟关系与背景也在不断变化。我希望你能了解整个故事的来龙去脉,若你只是跳跃式地阅读,那只能得出片面或不正确的结论。所以,如果你打算走马观花地浏览本书,或只选读部分内容,请干脆不要阅读。请明确这一点:即使没有IBM的协助,大屠杀仍会发生。如果你不这么认为,就大错特错了。如果没有IBM的帮助,那么纳粹分子会借用纸笔慢慢统计犹太人,进而用子弹和死亡部队逐步屠杀犹太人。尽管如此,我们仍有理由去考究为何希特勒能在短时间内以惊人的速度屠杀数百万生灵,也有理由去确认自动化技术在其中扮演的关键性角色,因为我们有必要弄清谁该为屠杀负责。

是什么促使我寻找“IBM和大屠杀”那些未被提及的问题?1993年的一天,我在美国大屠杀纪念馆(United States Holocaust Museum)见到了IBM染指大屠杀的证据。当时,我看到的第一件展览品是一台型号为D-11的霍尔瑞斯卡片分类机,上面满是电路板、插槽和电线,十分显眼。机器面板上贴着一张发亮的IBM标示牌。后来,博物馆用另一台较小的IBM机器代替了这台卡片分类机,因为围观人数过多,妨碍了其他游客走动。这次展览只提到IBM于1933年执行了人口普查项目,并首次鉴定犹太人。

虽然证据确凿,但IBM对其与纳粹德国的关系仍守口如瓶。因此,尽管先后共有1500万人参观这次展览,且其中不乏研究大屠杀的著名专家;尽管杰出的博物馆历史学家做出了极大的努力,但大众对这段历史仍知之甚少,只局限于馆长在展览时的简单解说以及几页研究报告上。

我仍记得自己盯着那台机器看了一个小时,之后,我转向身旁的双亲,向他们承诺自己一定会挖掘出更多线索。

我的父母是大屠杀的幸存者,他们背井离乡,从波兰逃到美国。当时,在一列开往特雷布林卡集中营的火车上,母亲成功逃出车厢,却遭到枪击,被埋进万人坑。父亲从一列戒备森严的犹太人队伍中逃出来后,意外发现母亲露在坑外的腿,于是将奄奄一息的母亲救了出来。在月光的掩护下,这两名侥幸的逃亡者共同抵御寒冷、饥饿,他们历尽千险,最终躲过追捕,活了下来。50年后,他们站在我身边,身影倒映在展览台的玻璃上,脑海中回忆着那些子弹碎片是如何永久地嵌入了身体,脸上露出极困惑的表情。

但我此时正想着另一个问题:纳粹分子如何得到我父母的信息?

在欧洲,数百万名犹太人和非犹太人惨遭毒手,他们中的大多数并不是在战乱中痛快地死去,而是遭受了长达12年的高度组织化的虐待,在受尽羞辱和非人性化对待后,才最终被消灭。那么,这台静置于昏暗博物馆里的夹杂着黑色、米色和银色的锃亮机器与这一惨剧存在着怎样的联系呢?

3、罪证:不容遗忘的过去

在那次偶然发现后,一个想法困扰了我数年,那就是IBM在某种程度上,通过某些技术参与了纳粹大屠杀。但对于这些技术是如何运作的,我却不得而知。线索散落在世界各地,我要做的就是将它们串联起来。

IBM标榜自己是一家提供解决方案的公司,之后,我了解到IBM并不是一味等着客户登门造访。它之所以能积累大量财富与声誉,是因为它通常在达成协议前就已预知政府和企业的需求,且能及时设计并交付为客户量身定制的解决方案,即便这意味着需调遣内部职员与机器。正是借助这种方式,IBM为不计其数的政府机构、商业巨头和行业协会提供了服务。

多年来,我告诉自己总有一天会查清IBM为纳粹德国提供了多少解决方案。我知道它最初的解决方案是人口普查,但其他的解决方案是什么?

1998年,我开始疯狂地寻找答案。当时,我没有得到任何基金会、组织机构或出版社的赞助,只能自掏腰包招募研究人员、实习生、翻译与助手,开启调查活动。

很快,一个网络在美国各地发展起来,随后蔓延到德国、以色列、英国、荷兰、波兰和法国。随着时间的推移,这个网络在不断扩大。大屠杀的幸存者、幸存者的子女、退休人员和一些与大屠杀毫无关联的学生、专业人员、档案管理员、历史学家,甚至是原纽伦堡审判中的审查员都开始协助我搜索档案。最终,有100多人参与了这次调查活动。事实上,他们并不知道故事是怎样发生的,只是简单地寻找关键词,如人口普查、统计资料、名单、登记、铁路、穿孔卡等。每当找到这些关键词,他们就会将相关资料复印并发送给我。一连几个星期,我每天都会收到近100份文件。

大部分团队成员都是自愿参与这次活动的,而且所有人都发誓会对此保密。他们每个人在得知这个活动背后的动机后,都大为震惊,但也从中获得了强大的动力。一些人承认,当得知IBM和大屠杀之间的联系后,他们数夜难眠。他们的话语时常鼓励着我,使我得以坚定地走下去。

最终,我从50份案卷、收藏于图书馆的手稿、博物馆档案及其他资料库中收集到超过2万页的文件。在此过程中,我还访问了美国国务院、美国战略情报局等政府部门,并得到了大量原机密文件。我们并未翻译其他来自欧洲的意义不清的文件,也没有将之与此次调查活动联系起来。所有文件都被收入我的档案中心进行集中处理,且如实反映了原始档案提供的信息。

我们检查并翻译了图书(50多本)、回忆录及二战期间涉及穿孔卡与统计数据的科技期刊、纳粹出版物和新闻报纸。原始文献、期刊文章、新闻剪报和书摘都是按月交互索引的。我们还创建了马尼拉文件夹,按月分类1933—1950年的资料。如果一份文件涉及多个日期,就会被存入交叉档案。每条信息会根据特定的主题被进一步搜索,比如华沙犹太区(Warsaw Ghetto)、德国人口普查(German Census)、保加利亚铁路(Bulgarian Railroads)、德国沃森(Watson in Germany)和奥斯维辛(Auschwitz)等。

按主题分类的文件被堆叠在我的地下室里。无论何时,在这里忙碌的工作人员总是不少于6人。从早上直到午夜,他们总是忙着将文件从一个文件堆复制到另一个文件堆。一份文件有时会被复印成五六份,分别放入不同主题的文件堆。为此,我在地下室装了一台配有20个分拣设备的高速复印机。地下室里堆满了文件,工作人员若想走动,就得在文件堆里跳来跳去。

……

从最真实的意义上讲,IBM和大屠杀的故事已经被粉碎为成千上万的信息碎片。只有将这些碎片全部拼凑起来,我才能看到过去真实发生的故事。这些已经得到查证的故事将会在这本书中被揭开。

在寻找资料的过程中,各个国家的私人机构、公众机构和政府机构都给了我极大的帮助。但遗憾的是,唯一一个拒绝我的机构是IBM。IBM断然拒接了我的请求,不允许我查阅相关文件,也不允许我进行采访。不过,被拒绝的人不止我一个。自二战结束后,IBM就一直拒绝与外部作家合作。几乎每一本关于IBM的书籍,无论作者是受人尊敬的商业史学家,还是IBM的前雇员,都曾提及IBM拒绝以任何方式进行合作。不过,我最终还是以恰当的途径得到了数百份有关IBM的资料,并审阅了一番。

在写本书时,我还组建了一个团队,成员包括对文字挑剔的人、注重细节的人,还有研究人员和档案管理员,后者会审查本书的每一句话,以确保每个事实都有白纸黑字的文件支持。

……

视角的改变或许是IBM和大屠杀的关系从未被探究的主要因素。1984年,当我开始撰写《转让协议》时,没人真正关注资产的运作。但现在,每个人都在谈论资产。对大屠杀的学术研究多出现在计算机时代前,那个时候,信息时代还远未到来。而如今,每个人都了解技术如何被运用在战争或和平事务中。因此,我们可以让时光倒退,以全新的视角去看待历史。

许多人都曾为计算机时代和信息时代的到来而欣喜若狂。我便是其中之一。但现在,身为大屠杀幸存者的儿子,我被一股强烈的意识所吞噬,这种意识带给我一种全新的认识。在这个“认知时代”(Age of Realization),我们将重新审视技术的觉醒。除非我们了解纳粹分子如何获取名单,否则将有更多人被那些名单所编码。

IBM和大屠杀的故事只是一个开始。根据欧洲各国的资料,我能再写出20本。据估算,目前还有超过10万份资料散落在欧洲及美国的地下室或企业档案馆里。企业的档案管理员请留意:这些档案跟某项罪状相关,不能被移走、篡改或销毁,必须被转移到合适的档案机构,让学者和战争罪检察官能在第一时间检阅,这样一来,问责制便得以延续。

只有通过揭露和审视那些真正发生过的事件,技术世界才会接受这条老生常谈的格言:到此为止(Never Again)