中国载人航天进入“空间站时代”!

每一次成功背后都有着鲜为人知的内幕

《问答神州》专访神舟飞船总设计师戚发轫,北斗卫星导航系统工程副总设计师、北斗三号卫星首席总设计师 谢军

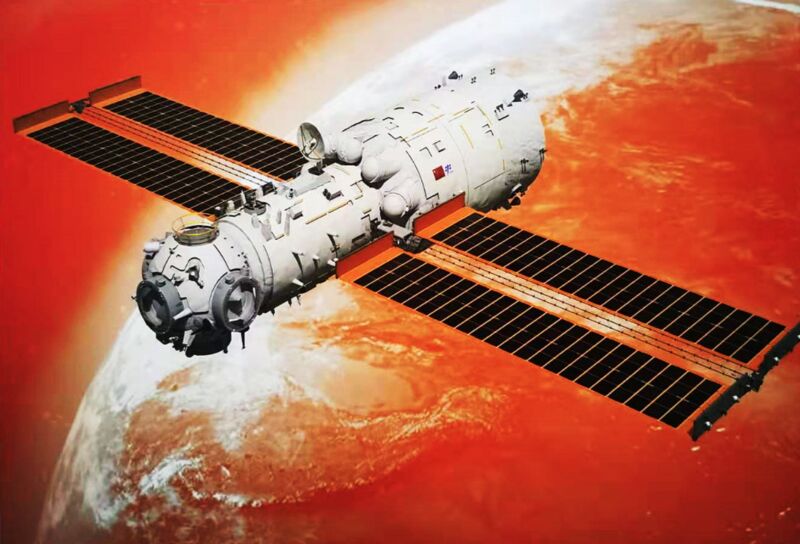

2021年6月17日,神舟十二号成功将三名航天员送入太空,并将在太空驻留三个月。此次,是中国航天员首次入驻自己的空间站,这个计划于2022年建成的空间站,命名为“天和号”,中国或将成为唯一拥有独立空间站的国家。

吴小莉:在我们要发展载人航天的那个年代,1990年代,世界各国的航天热已经开始有点消退了,而我们仍然是一个发展中国家。

戚发轫:前苏联有个科学家,康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基,他一百多年前说过:地球是人类的摇篮,但是人类不会永远躺在摇篮里。天,是人类生活的第四环境,要有领天、天军、航天技术。现在大国的博弈,就是在天。

在戚发轫的记忆里, 神舟一号飞船意义非凡,他说:那是一段特殊的岁月:人员缺乏经验,实验基地刚刚建成,大量问题暴露出来,一切都在摸索之中。

戚发轫:神舟一号立项的时候要“争八保九”,就是争取1998年首次发射,确保1999年发射。但是按照我们飞船研制进度的话,1998年11月份,正在做初样的地面试验。那个时候,中央的领导非常高兴,表扬了我们,但是问了一句话:明年能发射吗?

按照航天的程序,初样做地面试验,暴露了问题,改进后再生产一发,才是正样上天。那时候1998年11月了,还不到一年,是肯定不可能了。但是国家领导说:你们军令状就是争八保九,明年是大庆,要阅兵,澳门要回归,所以你们得想办法,明年要发射,所以当时就是很有压力。就想能不能地面做过试验的东西,我们把它改装一下,成为第一发上天做试验的飞船。这个办法是有科学根据的,所以就下了这个决心,领导也支持。那时候领导有一个要求:你们只要回到中国,就算你们成功,千万不要到了海上,也不要到了国外去。

所以那个时候,对我们压力很大。但是经过大伙的共同努力,神舟一号确实在1999年发射成功了,不仅回到了中国,而且离预定降落地点只差10公里。

作为中国首次发射的载人航天飞行器,神舟五号同航天员杨利伟的名字被载入了史册。遨游过太空后,杨利伟耗时两年,写成自传《天地九重》,披露了他首次飞天遭遇的各种惊险瞬间。当时,与地球上做模拟实验完全不同的状况接连出现,让他一度以为自己就要牺牲了。

吴小莉:杨利伟在自传中写到:当时他眨了一下眼睛,在指挥台上,有一些老专家们都哭了。您当时什么心情?

戚发轫:大伙都觉得很激动。就是这个飞船落地了以后,断伞的指令谁来发?这个降落伞大概1200平方米,假如地面有风,降落伞就会带着返回舱被刮跑。我们也试过,遇着大风以后,开着车都赶不上。所以当年我们都背着大刀,去了想赶快把绳子砍断,这伞就落下来了。

那么这个指令谁来发?一种主张计算机发,一种主张航天员发。但是那个时候,计算机还没有智能化,最后决定还是人来发。人观察到落地,再发指令。有些国外的资料说,航天员到天上去产生的头晕,三天以后才能恢复,当时杨利伟一天内就回来了。这个头晕还没恢复的时候,他能发这个指令吗?但是最后证明,杨利伟准确返回了。现在我们的航天员,心理状态都非常好,不紧张,所以现在的断伞指令,都是由航天员来发的。

最严峻的状况出现在神舟五号发射升空到三、四十公里的时侯,模拟实验中未曾料想到的8赫兹低频振动,叠加在大约6倍于自身重力的负荷上,持续了26秒。

吴小莉:杨利伟也曾经回忆,当时8赫的振动超乎他的想象,他差点觉得自己是不是要牺牲了?

戚发轫:人对高频不敏感,对低频比较敏感。我们确定振动条件的时候,忽略了这个8赫,这是从运载火箭上传到飞船上的。而且这个情况在地面还不出现,离开地面才能出现。所以我们非常感谢航天员,没有影响杨利伟的正常工作,他承担了。

还有,神舟七号出舱活动的时候,你们看翟志刚很紧张,也是因为我们设计上有点问题。就是说开舱门的时候,应该把里面的空气都放干净,外面是真空,里面也是真空,这个门就好开了。当时就没有想到,还有人、航天服在里头,也都带着空气。所以到出舱的时候,空气就没放干净。他们航天员非常机智,下面的航天员坐着、抱着他,把门打开了。

吴小莉:而且那个时候好像火警还响起来了。

戚发轫:对,那时候已经打开舱门了,真空环境下出现火警。人家不紧张,说:都没有空气了,怎么能起火?然后人家就继续任务,所以说航天员是有学问、机智、勇敢的。

此次,神舟十二号飞船在发射之后的6.5小时,就与天和核心舱完成自主快速交会对接,而五年前,这个时间是两天。这其中,北斗系统发挥了重要的作用。

吴小莉:我们确定要做北斗一号的时候,整个西方社会对于中国的技术封锁还是比较严密的。对于技术人员来说,有没有感受到这样的压力?

谢军:在北斗之前,1994年,我在国外的通信卫星公司,参加过他们为香港一个公司做的卫星监制工作。在那个期间,我们国家做通信卫星引进的一些产品,就无缘无故地得到了禁运、技术封锁。应该说,北斗一号立项的时候,国外对我们的技术禁运,以及有些高指标产品不卖给我们的这种情况,应该说有所考虑。北斗一号有些产品,我们还是买国外的,北斗二号开始,就明显地感觉到,国外在有些产品上跟我们讨价还价,或者就不给我们提供你所要求的产品。应该说,从2004年开始,整个北斗二号系统的设计就坚定了,一定要解决自主可控、国产化的问题,但是限于的技术基础,国产化的工作不如北斗三号这么全面地开展、普及。

在浩瀚的太空,来自地球的人类,深知合作才能够取得共赢。但起初,中国却被欧美航天强国拒之门外。

吴小莉:在载人航天事业发展的过程中,中国常常被美国为代表的航空强国挡于门外。时至今日,中国已经有了门票,是不是可以开始国际合作?

戚发轫:我想有两个阶段。首先一个阶段,你确实不够格,别人没看得起你,就是说中国有跟我合作的水平吗?这个我们得承认,在搞国际空间站的时候,我们还没显示出自己的能量。但由于各个国家情况不同,确确实实有不同的态度,像美国人对我们封锁得很厉害,现在仍然如此。当年我们开始921工程的时候,我、袁家军到美国去,美国是不给签证的。袁家军是那时的国际宇航联合会副主席,他要去美国开国际宇航会,等会开完了,美国才给他发放签证。美国不让你去,认为你去了就会偷它的东西,到现在为止也是这个情况。我认为从大的方向来讲,最后要想真正征服宇宙,最后征服太阳系的话,不是靠一个国家。

今明两年,中国将会实施11次飞行任务,其中包括四次载人飞船的发射。计划在2022年,完成中国空间站在轨建造,之后,空间站将长期有人驻留,并将进入到应用与发展的阶段。

神舟十二号载人飞船航天员:聂海胜、刘伯明和汤洪波

吴小莉:有人说中国是航天大国,但还不是航天强国,您认可吗?我们哪里还不够强?

戚发轫:我认可。在航天领域,中国有“高峰”,但没有“高原”。由于基层创新,我们有几个很突出的成功,比方说载人、探月,但我们没有“高原”。航天包含三个方面:空间技术、空间科学和空间应用。空间技术是火箭、卫星、探月、飞船,我们跟国际的差距不是很大。

但在空间科学方面,对宇宙、星球的认识,看看火星上到底有什么东西?人类能不能居住?这些工作我们做得还不够。所以现在悟空号开始探测暗物质,墨子号在研究激光通讯,这是真正从原始基础的东西去做研究,在这点上,我们和国际还有差距。

对于空间应用来讲,把空间的成绩变成一种产业,我们做得远远还不够。虽然我们在天上有这么多星,但利用效率并不高。人家说航天产业是一比十的效益,我们还没有在各方面达到这个效益。在技术落地以后,要投入到千家万户的使用之中,完全靠国家是不可能的,所以做到这一点还需要整个市场,来把高技术产业化,投入到老百姓的使用当中。

吴小莉:您曾经说过,企业搞“北斗+”,是一片蓝海,但是我们在民用推广上,跟GPS还是有差距的。那您觉得这个差距,是什么样的不足?

谢军:随着2012年12月,我们正地宣布提供服务以后,当时GPS的应用已经非常非常普及了。而且在应用的过程中间,也很少发现,哪个地方有绝对的大缺陷。在这种基础上,当时国内很多搞卫星导航接收机、搞终端的厂家,并不是十分热衷于研发北斗的算法芯片等东西。所以我个人觉得,随着2012年,我们提供服务,以及这几年的稳定服务,那么虽然现在市场不如GPS的大,但是慢慢慢慢,一定是会赶上去的。

戚发轫:现在我个人的看法,也是一部分人的看法:现在是“一超两强三大”。“一超”,美国是超级强国,你还得承认它;“两强”是俄罗斯和欧洲;“三大”是中国、日本、印度,在“三大”里面,我们是老大。要什么时候到第一梯队去,就是30年之后,第二个100年,我们要作为科技强国,科学、应用、基础研究都上去。