超对称和弦论是物理学最前沿的研究领域之一,但一种发明于19世纪、已经被我们遗忘100多年的古老数系,却可能成为这些前沿领域的推动力。在这种数系的帮助下,物理学家有望对“我们是否生活在十维宇宙中”这样的问题作出最简洁的解释。

撰文 | 约翰·C·巴茨(John C. Baez)、约翰·韦尔塔(John Huerta)

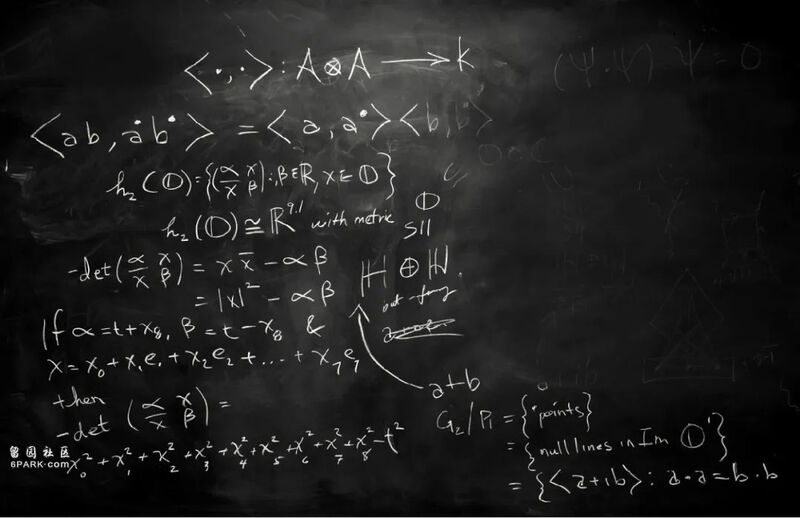

翻译 | 庞玮

我们每个人小时候都学过数字,一开始是数数,接下来学加、减、乘、除,但对数学家而言,我们在学校里所学的数字只是众多数系中的一种,除此之外还有其他一些数系,对我们理解几何与物理至关重要。八元数(octonions)就是这些奇怪数系中的一种,自它在1843年被发明出来后,一直都默默无闻,直到最近几十年间,人们才发现它在弦论(string theory)中大有用武之地。毫不夸张地说,如果弦论真的是对宇宙的正确描述,那八元数就能解释为何宇宙具有目前的维度。

变虚为实

八元数并不是第一个可以帮助我们深入理解宇宙的纯数学概念,也不是首个找到实际应用的非常规数系。要明白个中缘由,我们先来看看最简单的数系之一——实数(real numbers)。所有实数的集合构成一条直线,所以我们说实数集是一维的。反过来说也行:我们将直线看作一维,是因为确定直线上的任何一个点只需要一个实数。

在16世纪之前,实数是人类掌握的唯一数系,在接踵而至的文艺复兴中,胸怀大志的数学家试图征服更复杂的方程,甚至瞄准最困难的问题相互挑衅展开竞赛。-1的平方根就是此时期意大利数学家、物理学家、赌徒和占星术士杰罗拉莫·卡丹诺(Gerolamo Cardano)手中的秘密武器。虽然他对如何解释这个神秘的数字也一无所知,但与其他人的谨小慎微不同,卡丹诺在通常只涉及实数的长篇计算中,毫无顾忌地信手使用这个小把戏,他唯一知道的是这样做能得到正确的结果。1545年他将自己的想法公开发表,由此拉开了一场延续数个世纪的争论:-1的平方根是真实存在的,还是仅仅是数学上的处理技巧。直到近一个世纪之后,勒内·笛卡尔(René Descartes)才对-1的平方根做出定义,他略带贬义地称它为“虚幻的”(imaginary),因此,我们现在也用imaginary的首字母i来表示它。

尽管存在争执,数学家最终选择跟随卡丹诺,开始使用复数(complex numbers),即形如a + bi的数,其中a和b是普通实数。大约在1806年前后,让-罗贝尔·阿尔冈(Jean-Robert Argand)的一本小册子普及了“复数是对平面上点的描述”这一观点。怎样用a + bi来描述平面上的一个点?很简单:数a告诉我们这个点的横坐标,而b告诉我们它的纵坐标。

用这种方式,我们能将任一复数与平面上的一个点对应起来,但阿尔冈更进一步,他还展示了如何将复数间的加、减、乘、除运算表示成平面上的几何变换。

多维中的数学

中学老师告诉我们如何将加、减这样的抽象概念和具体操作联系起来:加减一个数就相当于将数字沿着数轴前后移动。这种代数和几何间的对应实际上威力无穷,数学家借此能用八元代数解决不可思议的八维世界中的问题。下方图式说明如何将实数中的代数运算扩展到二维的复数中去。

为了理解复数运算和平面几何变换之间的对应关系,我们先用实数来做个热身。实数的加、减运算相当于将代表全体实数的直线(实轴)向左或向右移动一定距离。正实数的乘、除则相当于将实轴拉伸或压缩,比如说乘以2及相当于将实轴拉伸2倍,而除以2就是压缩2倍,使得所有点之间的距离都变成此前的1/2。乘以-1相当于将实轴左右调转。

这套规则也适用于复数,只不过稍微多了些花样。给平面上某个点加上一个复数a + bi,就是将该点向左(或向右,取决于a的正负)移动a的距离,然后再向上(或向下,取决于b的正负)移动b的距离。乘上一个复数则相当于在拉伸或压缩平面的同时旋转整个平面,乘上i意味着将平面逆时针转过90度,所以如果给1乘i再乘i,就相当于将整个平面逆时针转过180度,于是1就变成了-1。复数除法是乘法的逆运算,所以如果乘法拉伸平面除法就压缩平面,反之亦然,然后再反向旋转整个平面。

几乎所有能对实数进行的运算都同样能对复数进行,实际上,很多时候用复数能做得更好,卡丹诺就察觉到了这点,因为用复数我们能解很多用实数无法求解的方程。既然复数这样的二维数系能扩展我们的计算能力,那更高维的数系是不是威力更大呢?很遗憾,当时的数学家没有找到什么简单的手段能继续增加数系的维度,数十年之后,高维数系的秘密方才由一位爱尔兰数学家揭示出冰山一角,而又过了两个世纪,也就是直到今天我们才刚刚开始领教它的强大威力。

哈密顿的魔法

1835年,刚过而立之年的数学和物理学家威廉·若万·哈密顿(William Rowan Hamilton)发现了如何将一个复数a + bi当作一对实数来处理。当时的数学家普遍采用阿尔冈的方法将复数写成 a + bi的形式,但哈密顿注意到复数可以被看作是两个实数a和b的另一种写法,想通了这一点就可以用一对实数来表示复数,比如a + bi可以记为(a,b)。

这种表示方法的好处是复数的加减运算变得很直观,只须将对应位置上的实数相加减就可以了,比如(a,b)+(c,d)结果就是(a + c,b + d)。哈密顿还找到了该表示中复数乘除法的运算规则,虽然稍微复杂一些,但它保持了阿尔冈所发现的复数漂亮的几何意义。

就这样,哈密顿为对应二维平面几何的复数发明了一套代数运算体系,接着他试图为形如(a,b,c)的三元数组也建立一套这样的代数运算,这样就可以将三维几何与代数联系起来,为此他苦苦追寻多年却劳而无功,后来在给儿子的一封信中他这样回忆那段时光:“每一天早晨,你和你的弟弟威廉·埃德温(William edwin)只要一看到我从楼上下来吃早餐,就会问‘爸爸,你会乘三元数了吗?’,而我总是无奈地回答‘不会,我还是只会加减。’”那时的哈密顿还不知道,他给自己设立的目标在数学上是不可能完成的。

哈密顿当时想要寻找的是一个可以进行加、减、乘、除运算的三元数系,这其中除法是最困难的。数学家将可以进行除法运算的数系称为可除代数(division algebra),他们一直对可除代数有一个猜测,但直到1958年才由三位数学家证明这个猜测是个美妙的事实,即只有在一维(实数),二维(复数),四维和八维下才存在可除代数。哈密顿想要成功,除非彻头彻尾地改变数学的规则。

哈密顿的山穷水复在1843年10月16日到来,这一天他与妻子沿着都柏林的皇家运河散步,准备去爱尔兰皇家科学院参加会议,突然之间他灵光一现,要描述三维空间中的转动,仅用三个数是不够的,他还需要第四个数,这样形成一个四维的集合,其中的元素都形如a + bi + cj + dk,称为四元数(quaternion),其中i,j,k表示三个独立的-1的平方根(即虚数单位)。

哈密顿后来写到:“彼时彼处,我突然感觉脑海中盘旋的思想电流闭合了,由此激发出来的火花就是i,j,k之间需要满足的等式,这些等式形式是那么完整,我需要做的只是将它们照录下来而已。”接下来他留下了史上最著名的数学家涂鸦,在布鲁厄姆桥(Brougham Bridge)的桥墩上刻下了这组等式。今天哈密顿的手刻已经淹没于后人的涂抹之中,取而代之的是一块新立的石板以纪念这次发现。

描述三维空间中的变化竟然需要四维的数组,这看上去也许很怪异,但事实的确如此,描述转动就需要三个数,想象一下飞机如何在三维空间中导航将有助于看清这点,为了保持航向正确,我们需要调节俯仰,也就是机头相对于水平线的上下夹角,接下来需要调节偏航,就像驾驶汽车一样将飞机向左或向右转,最后还需要调节横滚来改变机翼与水平线之间的夹角。与二维平面上类似,三维空间中除了转动同样也有拉伸与压缩,这就需要第四个数来描述。

哈密顿将此后余生都献给了四元数,并发现了很多实际应用,时至今日,很多这类应用中四元数都被更为简单的矢量(vector)代替,矢量有点像四元数的表亲,形式为ai + bj + ck(即四元数中第一个量取0)。但四元数仍在现代世界找到了藏身之所,电脑中用它来处理三维空间转动特别有效,所以无论是飞行器的自动导航系统还是电脑游戏的图像引擎中都有它的身影。

无尽的虚幻

抛开这些应用不谈,我们也许仍心存疑惑,既然已经定义了i为-1的平方根,那四元数中同为-1平方根的j和k究竟是什么?-1真的存在不同的平方根吗?这样的平方根是我们想要多少就有多少吗?

这些问题是哈密顿大学时代的朋友,律师约翰·格雷夫斯(John Graves)提出来的。正是格雷夫斯对代数的业余爱好使得哈密顿开始思考复数和三元数。就在1843年秋天那次改变命运的散步的次日,哈密顿就在给格雷夫斯的信中描述了自己的发现,格雷夫斯9天后写了回信,在对哈密顿的大胆设想表示赞赏之余,他也写到:“我还是觉得你的做法存在一些问题。随心所欲地创造虚数,又赋予这些创造物以超自然的属性,我目前不知道这样做是否合理。”但他接着又用了这样的比喻:“如果用你的魔法能凭空变出3磅黄金来,你为什么不接着变下去?”

不过就像他的前辈卡丹诺一样,格雷夫斯很快就将疑虑搁置一边,用这套魔法开始自己变起黄金来。同年12月26日,他再次给哈密顿去信,信中描述了一个八维的数系,他称之为八程数(octaves,原指音乐中的八度音程),也就是今天我们所说的八元数。这次格雷夫斯未能让哈密顿对自己的想法产生兴趣,不过哈密顿答应将在爱尔兰皇家学会上提及格雷夫斯的八程数,这是当时数学家公开发表自己工作结果的途径之一。但哈密顿一直未能履约,1845年年轻的数学天才阿瑟·凯莱(Arthur Cayley)独立再次发现了八元数,并先于格雷夫斯发表,因此八元数有时又被称为凯莱数(Cayley numbers)。

为何哈密顿对八元数缺乏热情?原因之一在于他正忙于研究自己的发现:四元数。除此之外还有个数学上的原因:八元数破坏了一些数学家珍爱的算术规律。

在算术上,四元数已经比较奇怪了。当你将实数相乘时,前后顺序并不重要,2乘以3等于3乘以2,我们说这样的乘法是可交换的。复数乘法也是可交换的,但四元数乘法却是非交换的,不同的顺序会乘出不同的结果来。

相乘顺序之所以重要,是因为四元数描述了三维空间中的转动,而转动的先后决定了最终结果。你不妨亲自动手试试看,拿一本书,先绕水平轴转180度(现在你看到的是倒过来的封底),再绕纵轴逆时针转90度(你看到的是倒向的书页边);现在改变上述转动的顺序,先绕纵轴逆时针转90度(你看到正向的书页边),再绕水平轴转180度(你看到倒向的书脊),这两种不同顺序的转动给出了不同结果,换言之转动的结果依赖于转动顺序,所以转动是非交换的。

旋转顺序之谜

通常乘法能以任意顺序进行,例如3×2等于2×3。但在高维数系如四元数和八元数中,乘法顺序变得至关重要。以四元数为例,它描述的是三维空间中的转动,如果我们转动一本书,转动顺序会对最终结果造成极大影响。下图上面一行中,我们先绕水平轴转动,再绕竖直轴转动,最终书页朝外;而在下面一行中我们先绕竖直轴转动,再绕水平轴转动,结果书脊朝外。

八元数就更为怪异,它们的乘法不仅是非交换的,而且还破坏了另一个我们熟知的算术规律:结合律(associative law),用符号来表示即(xy)z = x(yz)。不满足结合律的运算在数学中并不罕见,比如减法就是,例如(3-2)-1 ≠ 3-(2-1),但我们所用的乘法一直都是满足结合律的,像三维转动,它虽然是非交换的,但仍满足结合律。

这些都不是最重要的,哈密顿的时代无法了解八元数的真正妙处,那就是它与7维和8维几何有密切联系,我们能用八元数乘法来描述7维和8维空间中的转动,不过后来者虽然知道了这点,也仅仅将它看作纯粹的智力游戏,这样的状况持续了一个多世纪,我们是随着现代粒子物理学,尤其是弦论的发展,才发现八元数如何对现实世界产生作用。

对称与弦

在上世纪七八十年代,理论物理学家们发展出一个惊人的美丽想法,称为超对称(supersymmetry,后面的研究发现弦论需要超对称)。超对称断言在最基本的层次上,宇宙展现出物质与基本力之间的对称性:每种物质粒子(如电子)都有一个伴随粒子,用以传递相应的基本力;而每一种传递子(如传递电磁相互作用的光子)亦有一个物质粒子同伴。

超对称还包括不变性要求,即如果我们将物质粒子与传递粒子交换,物理定律保持不变。设想有一面奇怪的镜子,镜中的宇宙不仅左右调转,而且所有传递粒子都换成相应的物质粒子,反之亦然,如果超对称是正确的,也就是说如果超对称是对我们这个宇宙的真实描述,那这面镜子中的宇宙将和我们的宇宙完全一样。尽管物理学家还未找到任何支持超对称的可靠实验证据,但因为它美丽绝伦,所以拜倒在该理论之下的数学家和物理学家不知凡几,他们都希望超对称是对的。

有些东西我们已经知道是对的,比如量子力学。量子力学认为粒子亦是波。物理学家整日摆弄的是三维空间中的标准量子力学,其中有一类数(名为旋量,spinor)描述物质粒子的波动,另一类数(名为矢量,vector)描述传递粒子的波动,如果要理解粒子间的相互作用,我们必须用一种拼凑而成的类似乘法运算将旋量和矢量结合起来,这套方法也许管用,但绝对谈不上有多雅致。

不过我们可以另辟蹊径。设想有这样一个奇怪的宇宙,里面没有时间只有空间,如果这个宇宙的维度是1、2、4和8,则只用一类数就可以同时描述物质粒子和传递粒子的波动,这个数必然属于可除代数,也就是该维度下唯一有加、减、乘、除运算的数系。于是旋量和矢量合二为一,在上述维度中就是实数、复数、四元数和八元数,这就自然产生了超对称,为物质和基本力提供了一个统一的描述,其中相互作用变成简单的乘法,所有粒子无论类型都使用同一个数系。

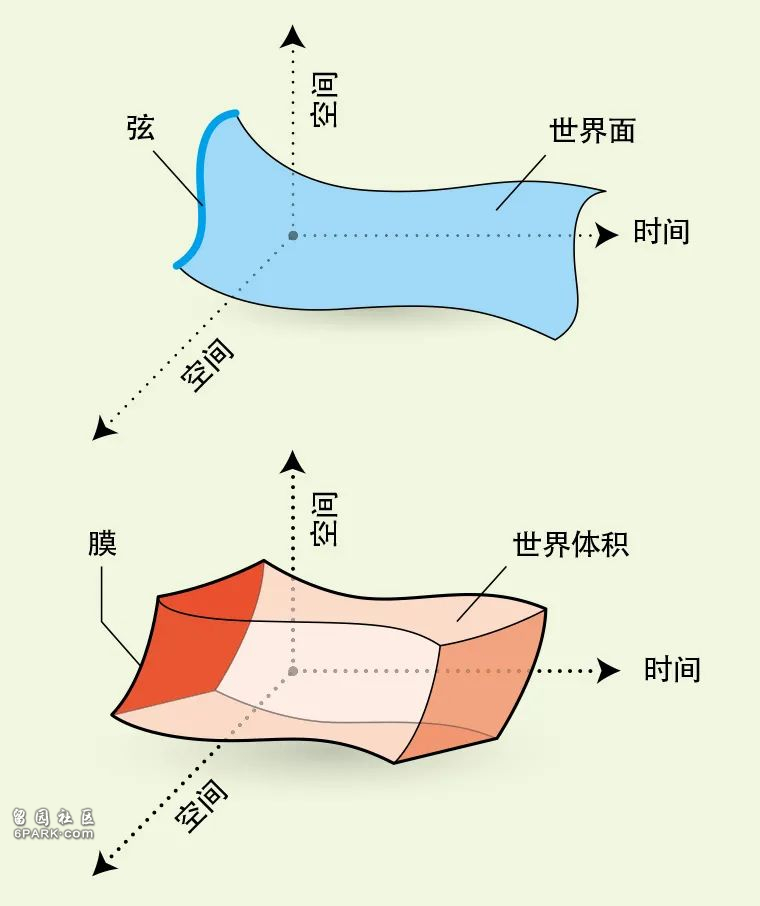

当然这个玩具宇宙不可能成为现实,因为还没考虑时间。在弦论中,时间的加入会产生一个迷人的结果。在任何时刻,弦都是一维的,像一条曲线或直线,但随着时间的变化一条弦会延展成一个二维的面,弦的这种演化会改变能自然产生超对称的维度,现在要额外增加2维,一个是弦的维度,一个是时间维度,于是超对称的维度就从1、2、4、8变成了3、4、6、10。

无巧不成书,弦论专家多年来一直声称只有10维的弦论才能自圆其说,其他维度的弦论都有称为反常(anomaly)的瑕疵,会造成计算结果依赖于计算方法。弦论只有在10维中才能站住脚,但我们现在知道,10维的弦论需要用到八元数,所以如果弦论是正确的,那八元数就从数学珍玩一跃成为宇宙经纬,它为宇宙何以有10维提供了一个深层解释,因为在10维下物质粒子和力传递粒子能融合在一个数系中,那就是八元数。

故事至此还未画上句号。最近物理学家的研究对象开始由弦至膜(membrane),举例来说,一张二维的膜(2-brane)在任何时刻看上去都是一个二维的面,但随着时间流逝,它会在时空中延展成一个三维的体。

参照弦论中我们给超对称维度加上两个额外维度,对膜而言我们就要加上三个,所以在膜宇宙中能自然产生超对称的维度是4、5、7和11。正如在弦论中一样,这里又有个惊喜在等着我们:研究者告诉我们M-理论(这里的M通常指膜)成立的维度刚好是11维,这似乎暗示它其实也建立在八元数上。不过有人说M也可以解释成“神秘”(mysterious),因为眼下还没人完全理解M-理论,更谈不上写出它的基本方程,所以它的真容还在云山雾罩之中。

这里我们要强调一下,无论是弦论还是M-理论目前都未能做出任何实验上可进行验证的预言。它们是美丽的梦想,固然美丽但暂时只是梦想。我们生活的宇宙看不出有10维或11维的样子,而且我们也还没看到物质粒子和力传递粒子之间有对称的迹象。欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机(LHC)的任务之一就是寻找超对称的迹象,至今尚未找到任何高维的迹象。

由于不确定是否有超对称,所以奇异八元数究竟是理解宇宙的密钥,还是美丽的数学玩物,它的命运可能还要很长一段时间后才能揭晓。当然,数学美本身就是一种褒奖,但如果真的是八元数编织出宇宙结构,那真可谓锦上添花。无论如何,正如复数及其他无数数学发展所昭示的,这已经不是第一次物理学家在纯数学中觅得如此得心应手的美丽发现。