外卖单价一降再降,但依然是镇上工资最高的蓝领工作。

初春,厦门岛上的海风已经有了暖意,却没能吹进赵猛的心里。

他骑着自己的外卖电动车在大街上来回奔波,但这一次,他的外卖箱中没有食物。平日里印着“美团外卖”字样的箱子上,贴了一张打眼的贴纸,上面的三行大字格外醒目——“停止接单,抵制美团,疯狂降价”。

那是2019年2月。春节过后,回到厦门岛内的骑手们发现,每一单外卖的收入在以每周0.1元钱左右的降幅被“悄悄”降低。连降几周后,有人受不了了,带头站出来,呼吁其他骑手一起拒绝接单,联合抗议。

一百多名骑手参与了这次抗议,赵猛是其中一位。起初,他的想法很简单:“我们都不接单了,他们没办法,只能给我们涨回去”。

抗议持续了将近一个礼拜。时间一天天过去,赵猛和同伴们的希望逐渐变得渺茫。虽然几乎岛内所有的老骑手都参加了这次抗议,但源源不断的新骑手接替了他们的运力。

赵猛记得,在抗议的第4天或是第5天,一位“不知道是美团还是承包商的管理层”来到骑手们的抗议现场。他没有带来骑手想象中的安抚或妥协,“你们在外卖箱上贴贴纸是违法的,”来者相当直接,“你们不愿意做可以不做,我们不强求。”

骑手们动摇了。外卖箱上的贴纸陆陆续续被揭下,手机上又响起了叮咚的接单声。月余后,赵猛也回到了自己的电动车旁。

在这起失败的抗议发生前半年,在距离厦门两千多公里的一个甘肃县城中,骑手们有着一次相似的失败经历。

老罗记得那是在美团上市前两个月,2018年7月1日,他们接到了降薪的通知。“我对日期印象很深,因为觉得就是为了上市好看,所以降我们的薪水”。30个骑手中,有25人参加了抗议,比赵猛他们更直接,骑手们直接写了联名辞职信,交到了站长手中。

公司来了人,在几句简单的安抚过后,对方直言,“你们要干就好好干,不干赶紧走”。

仅仅半天之后,包括老罗在内,大部分人放弃了抗议。“只有两个人真的辞职了,”老罗叹口气,“有什么办法呢,毕竟在这个县城里,降价后的骑手收入,仍然是所有蓝领工作中最高的。”

1

从工厂到外卖:蓝领的新时代

四年前,在一家服装厂打工的赵猛,突然被铺天盖地的外卖骑手招聘广告轰炸,这让他蠢蠢欲动。

出生于1994年的赵猛并不喜欢工厂,那种白天在车间不停歇工作,晚上在宿舍倒头便睡的工作,对他来说,“太死板了”。相对来看,外卖骑手是个好得多的工作——时间自由、能接触人,最重要的是赚得多。

赵猛是无数蓝领青年的一个缩影。

在过去数年中,无数蓝领青年从工厂涌向了服务业,而外卖平台则是许多人的主要去向之一。根据国家统计局在2017年公布的数据,在80后及更为年长的蓝领工人中,从事制造业的比例大于服务业;而在85后至95后蓝领人群中,有更多人选择了从事包括服务员、骑手、快递员在内的新兴服务业。以95后为例,选择制造业的比例为47.7%,而从事新兴服务业的则为52.3%。

美团发布的《2018年外卖骑手群体研究报告》显示,有1/3的骑手在送外卖之前,职业身份为“产业工人”。

据饿了么蜂鸟配送发布《2018外卖骑手群体洞察报告》,外卖小哥的平均年龄大约为29岁;很多小镇青年来到大城市做了“外卖小哥”,77%的蜂鸟骑手来自农村。

美团和饿了么两大外卖平台成为蓝领青年的职业新去向。《2018外卖骑手群体洞察报告》发布时,蜂鸟配送注册骑手就已经达到 300 万人。美团2018年Q4财报披露,其外卖骑手已达270万,其中日活跃骑手有60万。

外卖平台吸引蓝领青年的主要还是薪资。据2018年上述报告,蜂鸟配送的调查显示,骑手月收入在 4000元—6000 元,饿了么强调,这个数字高于 2017 年私营单位就业人员的月平均薪资3813.4 元。而美团的报告称,其56% 的活跃骑手平均收入在 6000元— 8000 元。

美团骑手类App招聘广告

“做外卖骑手,最高月入13000元”,在赵猛刚刚成为骑手时,前述广告中的愿景不难实现。他记得,在2015年左右,1公里的外卖单大约能挣8—9块钱,平均下来,每单能赚10元到15元,“每月一万多的收入是正常的”。

和他一起来厦门的同乡伙伴,起初在咖啡厅做服务员,又在商场做过导购,收入都比不上赵猛。没过多久,伙伴也和赵猛一起加入了众包骑手的行列。

“众包骑手”是外卖骑手制度中的一种,以“众包”为名,自由度最高,骑手可以自主决定一天的接单时间,如果某些订单有位置过偏等不利因素,众包骑手也可拒绝接单。只要他们愿意,也可以脱下制服,偷偷穿回自己的衣服,反正鲜少有人前来检查。

在美团,与众包相对的是平台的“专送骑手”。老罗属于这一种。他们归属某个劳务公司,根据不同公司的规定,需定期开会,拥有更加固定的工作时间,有些是总接单时长不少于8小时,有些区域则会按早、中、晚时段排班。他们主要负责近距离配送,理论上单量更充沛,但也面临着更加严苛的差评、投诉制度。

赵猛曾拥有过一段相当满意的骑手时光。那时,骑手不多,众包骑手的单量充沛,他能够挑选那些看起来“很肥”的订单,也能拒绝一些需要爬7、8楼的老式居民楼订单,每天跑上8、9个小时,便能赚到满意的报酬。在餐厅外等餐时,他常常与一同等餐的骑手们打开王者荣耀,“开黑一把”。

可惜好景不长,每单10多块的报酬制度在悄悄变化着。

老罗日后回忆起来,意识到单价大约是以每年1元左右的降幅“一年一年慢慢降低的”。在2019年春节那次调价后,厦门岛内的众包骑手价格调整至1.5公里每单4.5元,每增加500米,多收入5毛钱。

在那次声势浩大的骑手抗议失败后,赵猛一度决意放弃3年多的骑手生涯。他和同乡伙伴一起去帮展览会打零工,最多的时候,一天能赚七、八百块。但那并非一个长期性的工作,展会结束后,他们再次陷入时有时无的工作状态,坚持了月余,两人双双回到了骑手的电动车上。

回归之后,赵猛逐渐意识到一个更加艰难的事实:众包骑手的单量越来越少了。

2019年中,美团推出了“乐跑骑手”项目,骑手仍为众包,但管理向专送看齐:每单收入固定,每周必须在线48小时,高峰时期必须在线,每周至少完成150单,要求98%的准时率和99%以上的接单率。一旦不符合要求,每单收入会被扣除1元左右,惩罚将持续一周。以厦门岛内为例,平时每单固定5.4元,惩罚价格降为4元。

此后,赵猛与同伴明显感觉到,更多的订单被优先分配给了乐跑骑手。

无奈之下,在2019年的最后三个月,赵猛也转成了乐跑骑手,“想着回家过年前,能多挣一点”。

但这样的转变,使他的工作时长延长至12小时,接单失去自主选择性之后,收入却与一年前差不多,“每月大约8000块”。而他仍在做众包骑手的同伴,以每天工作12小时计算,每月收入降至6000元左右。

专送骑手老罗的日子也不好过。

抗议降薪失败后,由于他所属的劳务公司承担了“拉新”的任务,大半年前,每个骑手又背上了“每天为美团外卖拓展3个新用户”的KPI。

“跑单都跑不过来,我就在一个小县城,上哪里去拉客户?!”老罗狠狠地骂了一句。他试着在广场上拉着大爷、大妈注册了几次,最终还是放弃了,一气之下辞职回家。

他做回了此前的工作——一名网络小说写手,不如骑手收入稳定,不过“也没有其他更好选择,先做着吧,不行过一阵再回去跑外卖”。最近,他听说老公司骑手们又有了新的“KPI”——推销美团外卖会员。

2

被转嫁的矛盾:调和要靠“小猪佩奇”?

在辞职前,老罗面临的问题不仅是降薪和额外任务。他和在郑州做专送骑手的大成一样,感到订单的分配越来越密集,也愈加“不合理”了。

22岁的大成是一名有三年资历的骑手,先后做过饿了么和美团的专送。他记得,刚加入饿了么时,订单以人工分配为主,他所在的承包公司拥有一名站长和一名调度,两人共同负责订单的分发工作。

“调度是从老骑手中选出来的,对区域内的路线特别熟悉,比如哪个小区有电梯、哪个小区电动车骑不进去,这些对送单速度会都会有影响,调度在分配订单的时候,都会考虑到。”大成回忆说。

派单是个手艺活,站长和调度在电脑面前,快速将跳出的订单进行分配,查看每个骑手的动向,发现问题直接电话联系,熟练起来,一人一天能调度超过1200个订单。

那大约是在2016、2017年,大成回忆说,他总觉得当时送单的时限没有现在那么紧张,很少出现不合理的派单。

老罗和大成有着类似感受。那时他比较闲,有一次送单时,顾客在订单备注中写道,“外卖小哥能不能给画个小猪佩奇”。他哭笑不得,随手找了张纸,用红笔画下了这个动画角色,并在旁边调侃地写道:你是不是傻。

老罗画的小猪佩奇 受访者供图

不过,大成私下与同站的几名同事聊天,已经发现了订单调度的变化趋势,“我们觉得可能会有智能调度来代替人工调度”。

几个月后,他从饿了么跳槽到美团工作,发现智能调度已经开始普及了。

2017年中,美团上线了智能调度系统“超级大脑”,同一时期,饿了么也开始使用智能调度系统“方舟”。

对于外卖平台来说,智能调度带来的效率提升是显著的。据美团与饿了么的官方数据,系统上线后,两者的单均配送时长分别降至28分钟以内、28分36秒。美团称,“超级大脑”将配送人员的日均单量提升了46%。

美团招股书显示,在2017年,美团专职外卖骑手日均单量为26单;而在2019年,依照第三季度日均订单量为2684万单,活跃骑手数在50万—60万人之间计算,骑手的人均单量增加至44单—53单。

这些枯燥的数据,对应到大成和老罗等专职骑手的现实生活中,就是每个人都变得更忙了。

对于众包骑手,智能调度带来的影响不大,毕竟他们可以自由选择接单与否。但一个悖论是,随着乐跑等“专职众包骑手”的出现,众包骑手的单量难以维系理想的收入。许多人与赵猛一样,不得不转为乐跑骑手,于是,他们也变得更忙了。

“智能调度是一个趋势,”大成承认,“但系统现在的智能程度,真的没办法代替人工。”他举例说,同样在午高峰时期,为30层的居民楼和写字楼送餐,前者上楼一趟只需7、8分钟,而后者由于午餐时白领人群密集进出,等候电梯时间过长,有时甚至需要30分钟才能送达,“但系统只看距离,不会考虑到这些。”

他和老罗都能指出智能调度目前存在的种种缺陷,例如,它无法判断路况、无法识别楼层高低、无法判断商家出餐时间等等。

老罗展示了一份订单,包括毛血旺、炝锅鱼、铁板腰花等9种菜品,“商家可能半个小时都做不完,但系统要你37分钟内送到”。

接到系统分配的订单之后,骑手能够调整的空间很小,只有在商家出餐超时等少数情况发生时,骑手才能要求站长或调度去“调单”,给予延时或进行其它操作。

通常这还要看站长的心情。“如果刚巧和站长关系不好,或者站长太忙了,就不会给你调,超时和差评都只能自己想办法。”

有一次,大成在送达外卖后,由于电梯中的网络卡顿,他无法及时点击“送达”,超时1秒钟,罚款被自动扣除。

在老罗工作的县城,由于地处偏僻,每单仅能收入3元,而县城内的标准送达时间一律为37分钟,超时自动扣除20元,超过50分钟则被列为“严重超时”,自动扣除80元。

同时,差评一单自动扣除20元。如果遇到顾客投诉、且站长不愿给消除投诉的情况,则在每周结算薪酬时,扣除500元——“薪资表上写扣除150元,其实都是扣500元,”老罗补充说。

老罗提供的骑手薪资表

老罗说,除了投诉外,针对其它种种违规的罚款都会直接在App中被扣除,并无挽回或申诉的可能。

系统中的紧张安排传递到生活中,就成为许多骑手与顾客、商家关系紧张的导火索。

老罗亲眼看到,一位骑手在由于商家出餐慢导致超时被罚款后,与商家在餐厅中大打出手;在他自己一次性被系统分配了14个订单,且站长无法帮忙调单的情况下,他只得依次给顾客打电话,找摔车、爆胎等借口,申请提前点击“送达”。这无形中增加了顾客不满意和提交差评的概率。

2019年12月22日,在湖北武汉的一家商场内,一名美团外卖骑手持刀杀人的录像被曝出。关于骑手杀人的原因,有人称是由于差评,也有说法是因为骑手在取货时与店员发生了口角。

“挺悲哀的,”老罗叹了口气,他想起了很久前那个要求自己画一个小猪佩奇的顾客,“我常常想,其实骑手与顾客、与商家之间,也许就差那样一张小猪佩奇。”

老罗喜爱写作,他还拥有“网络作家”这个职业身份。在一份骑手个人感想中,老罗说:我们愿意承担错误、承担代价,但(系统)能不能给我们一个解释的机会,不让这个错误的代价变得那么昂贵?

智能调度系统和对配送员的考核制度构筑了外卖平台的服务竞争力,它包括履约速度、服务质量等。

有人认为,互联网外卖平台这个模式的狡黠之处在于,平台在享受“服务竞争力”的同时,成功地将用户与平台之间的矛盾转嫁成用户与配送员、商家之间的矛盾。随着竞争的加剧,这个矛盾会日益凸显。

如何调和矛盾?除了期待用户、配送员、商家“人人都献出一点爱”,多一份理解,似乎别无他法。“小猪佩奇”压力很大。

3

利益、责任与风险

在赵猛和伙伴们抗议降薪无果后大约三个月,美团的外卖业务宣布盈利了。

在2019年第二季度,美团外卖业务首次在净利层面实现盈利,季度毛利达到28.6亿元,同比增长102.8%。

这是一次超出预期的财务成绩。二季报公布次日,美团股价大涨8.86%。此后,随着三季报继续盈利向好,股价突破100港元大关,目前已攀升至110港元上方。

这与一年前资本市场对待美团的态度有着天壤之别。那时,美团股价在40-50港元附近徘徊,业务亏损明显。

由于美团在外卖行业市占率超过60%,常被视为代表行业主流,美团当时的亏损,也往往被投资者用来讨论“外卖的商业模式是否成立”。

如今,美团外卖实现盈利让很多人相信,外卖业务是可以盈利的。

见智研究所分析,外卖实现盈利的两个关键要素是,正在下降的配送人力成本与持续提升的外卖订单密度——人力成本,与骑手的收入相关,订单密度,与骑手的工作量相关。

在美团发布2019年2季报后,国盛证券发表对此的研究报告,其中写到,他们对美团外卖业务有错判,他们曾认为,“外卖小哥的工资本身就不高,一再的压缩成本会导致社会问题和配送质量问题”。但如今他们发现,由于此前外卖骑手的工资是高于其他蓝领薪酬的,因此有一定下降空间,这也为美团压缩成本带来了可能性。

过去5年,美团骑手成本占外卖佣金的比重在持续下降:2016年,其占比高于98%;2018年,这一占比下降至83.9%。据见智研究所测算,2019年占比将继续下降,或至81.3%。

数据来源:见智研究所

美团财报中的“骑手成本”,加上顾客付出的“运费”,共同构成了骑手的跑单收入。赵猛和老罗的遭遇不是个案。在过去5年中,美团骑手收入的确下降了;或者说,如果想要维持过去的月收入水平,骑手们只能增加工作量。

作为“外卖成本”,一同在被压缩的还有老罗、大成等专送骑手与美团之间的“代理商”,即劳务公司。

这些代理商,往往以物流、跑腿等名称命名,通过招投标的方式,承包下某个区域的外卖配送业务,并与外卖平台签订“外卖配送服务协议”。

以大成曾待过的代理商A为例,骑手每跑一单,代理商可收入1.1元,若每月总计配送2万单,则收入2.2万元,该代理商的站长、调度、人事的工资,以及房租、水电费,均出自这些收入。

据代理商A的一位管理人员透露,如果代理商的“数据厉害”,每单收入则可以被提升为1.7元,甚至超过2元。同时,他们还可以获得外卖平台的额外奖励。反之,代理商承包的站点则有被其它代理商“收购并站”、甚至破产、重新招标的可能。

而大成骑手生涯的第一次“失业”,也正是因为代理商A的“数据太差”,导致站点关闭。

“数据”是代理商的“命根子”,包括了送单总量、超时率、差评率、投诉率等多重指标。专送骑手的工资和管理制度均有代理商直接指定,每家代理商、每个省市区域各不相同;但是,在“数据”竞争的压力下,代理商的薪酬制度变得日益严苛。

“以前缺人,投诉不扣钱,底薪也会多一点,”老罗指着他保留的那张薪资表感慨,扣除的罚金归属于代理商,也算是对代理商一种额外的“补贴”。

调度系统、代理商、骑手,压力层层传递下来,除了辛苦,外卖骑手的工作还徒增了很多风险。

最直接的风险就是交通事故。以上海市公安局交通警察总队统计的数据为例,在2017年,上海全市发生涉及快递、外卖行业各类交通事故共117起;到了2019年,仅上半年,事故总数便增长至325起,其中美团和饿了么外卖分别为109起、111起,占比67.7%。

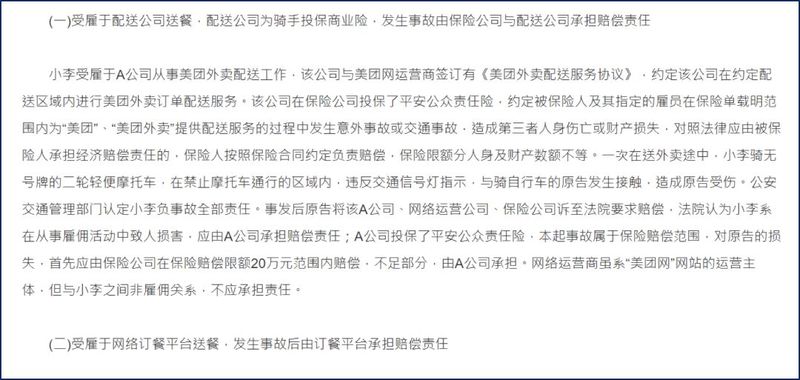

不过,一个值得一提的现象是,由于种种代理商的存在,在许多事故纠纷中,美团、饿了么等外卖平台都得以规避了责任风险。

根据北京法院网的分析文章显示,在骑手发生交通事故时,如果其受雇于美团、饿了么等订餐平台,则应由平台承担赔偿责任;但当其受雇于第三方公司时,则由该公司承担赔偿等责任。

发表于北京法院网的分析文章

而无论是众包骑手还是专送骑手,均不会与外卖平台直接发生劳动或劳务关系。众包骑手在平台注册时,平台会自动引导他们与第三方人力资源服务公司签订《劳动协议》;而专送骑手则在报名入职后,与当地代理商签订劳务协议或劳务派遣合同。

据多名骑手反映,劳务公司并未为他们支付“五险一金”等社会保障。

简单来说,尽管那些骑手身着美团或饿了么制服,但他们与这些互联网平台之间,并未产生法律层面的劳动关系。

在中国裁判文书网中,一份发布于2019年12月31日的判决书显示,在一起美团骑手遭遇交通事故的诉讼案中,骑手同时起诉了代理公司和美团,但最终判决结果是,代理公司赔偿其医药费,美团则免于赔偿。

然而,尽管外卖平台的制度已经极大程度上在法律层面规避了风险,但可能并不能避免“舆论风险”。

以“线下场景”为核心的外卖业务,本就是交通事故、人员纠纷的多发地,在日益严苛的考核制度之下,种种矛盾日益凸显。

不久前曝出的“美团骑手杀人”事件也再一次将外卖平台与骑手的关系推至舆论争议中。

滴滴有过血的教训。2018年,当滴滴顺风车司机杀人案连续发生时,滴滴虽然免于刑事责任,但在舆论、监管的多方压力下,滴滴的声誉大受冲击,顺风车业务停摆一年有余。

而美团、饿了么等外卖平台,作为这一业务的运营主体,以及管理制度、订单调度规则的制定者,他们与骑手的关系和责任,也同样是“剪不断、理还乱”。

老罗一度哀叹,骑手并非一个“体面的职业”。当突然看到一位骑手朋友的朋友圈内容时,他不禁感慨说,依然有很多人热爱这份工作,“愿意把这份工作当做一件自豪的事情去干”。

老罗只是希望,外卖平台能有更好的制度、更合理的规划,以及,能对那些热爱工作的骑手们“好一点”。

老罗的骑手朋友在朋友圈发文

(文中赵猛、老罗、大成为化名)