唐晓阳,清华大学国际关系学系教授。

十余年来,我看到的非洲和中国的交流下至农夫工人、上至总统部长,也有企业家,学者乃至酋长,不同阶层都与中国产生了千丝万缕的联系,也对中国充满了好奇与兴趣。

走近非洲,走进非洲

“从不同的过去到共同的未来”主题演讲

2024.07.07 北京

大家好,我叫唐晓阳,是清华大学国际关系学系的老师。今天我和大家分享的故事的题目与“走出非洲”正好相对,叫“走近非洲,走进非洲”。

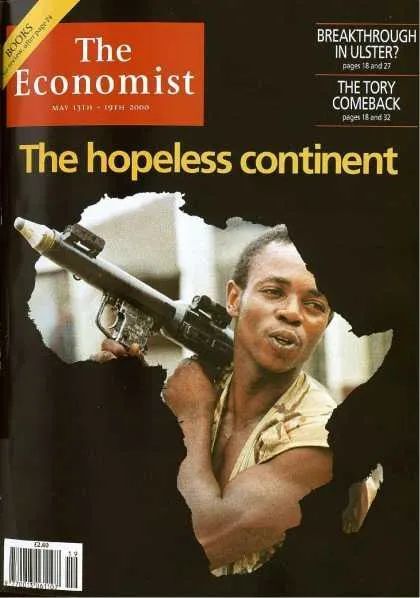

我第一次去非洲是在2007年,那时大家对非洲的印象就像《经济学人》杂志2000年5月的封面所描述的,是一个“毫无希望”的大陆,只有战争、贫穷和疾病。

我当时在纽约读博士,有一天一个华尔街的咨询公司找到我,他们听说中国、印度、韩国和巴西等新兴经济体正在非洲投资,做得还很不错,所以委托我去非洲做一次调研。

这就是我了解和研究非洲的开始,在此后的近20年里,我走过了30个国家,关注了商业、农业、工业等多个领域,在城市和乡村与非洲的各个阶层都有过交往。

在这20年中,我耳闻目睹了双方诸多的艰辛与努力,以及动荡起伏。但我并不像《经济学人》杂志在2011年12月所渲染的那样,对非洲抱有“展翅高飞”的乐观情绪。

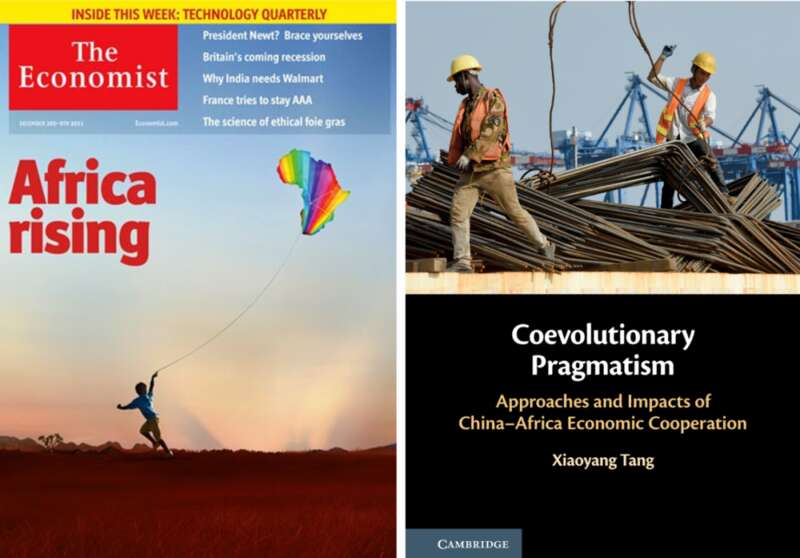

我2020年在剑桥大学出版了一本书,封面用了中国和非洲工人在一起工作的场景。我看到的都是实实在在的项目和他们的辛勤劳作,中非双方为了共同的发展目标走到了一起,我把合作的过程称为“共同进化的实用主义”。

资源换基建

中国企业和商人是中非合作较早的探路人,在中国社会大多数人对非洲还一无所知时,他们就已经发现了机遇。

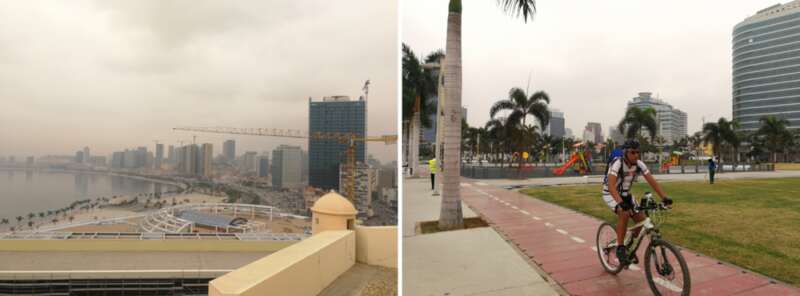

我们知道中国现在叫“基建狂魔”,中国在基建方面帮助非洲解决了很多问题,这在安哥拉有非常显著的体现。

这是2000年时安哥拉的一个市场Roque Santeiro,也是整个非洲最大的贸易市场,到处都是垃圾,拥挤不堪。

安哥拉的资源非常丰富,有很多石油,但是这个国家从70年代后就一直处在内战之中,整整打了二十几年。

2002年内战结束以后,安哥拉想要进行国家重建,他们最先想到的是去华盛顿找国际货币基金组织,希望这些富国和国际组织能够提供资金。

但是国际货币基金组织及一些西方国家提出了条件,要求安哥拉整顿腐败的政府和混乱的石油销售。因为安哥拉政府在八九十年代跟随的是苏联的路线,跟美国的政府理念完全不同。

他们要求安哥拉政府遵照他们规定的规则,接受援助机构的监督检查,确保财政透明才可以获得资助。

安哥拉政府表示,除非他们成为一个发达国家,才有可能达到这些条件,但那样的话他们也就不需要这笔资助了。当时安哥拉政府非常头疼。

2004年,中国进出口银行与安哥拉财政部签署了一笔数额为20亿美元的信贷框架协议,以安哥拉的石油为担保,中国进出口银行给出了非常优惠的利率和二十多年的还款期。

这个协议的特别之处是,中国的银行并不向安哥拉政府汇款。安哥拉可以利用这笔信用额度签约中国公司,为他们建设基础设施,完工后中国建筑企业直接从中国进出口银行领取工程款。

这个协议也不是援助,而是商业上一个很通常的协议,很多西方的商业银行也做类似的担保协议,但他们要求的利率非常高、还款期非常短。

这个“资源换基建”的协议被称为双赢协议,获得了巨大的成功。安哥拉得到了最需要的国家重建资金和港口、铁路、公路、学校等基础设施,中国企业也打开了安哥拉的市场。

2007年我第一次去安哥拉,10年以后我再去的时候,Roque Santeiro市场已经被完全拆除了。这是安哥拉的首都罗安达,到处都是高楼和现代化的道路,我甚至觉得这有点像是西南非的新加坡。

我有一个朋友是安哥拉大学的教授,他说这个协议让安哥拉的普通百姓第一次真正看到,自己国家的石油收入被用在了他们自己的生活中。

贸易探路

在国家队开路搭桥时,还有很多草根的中国商人也来到了非洲。最早到非洲开拓市场的中国商人都非常勇敢,也冒了很大的风险。

Roque Santeiro市场非常危险,据说里面从枪支、毒品到一般生活用品,什么交易都有,中国人也在那里做生意。我当时就很好奇,中国人怎么敢在这么混乱的环境下生活呢?当地人说这些中国人会功夫。

这是我在刚果金看到的一个商店,里面用铁丝网隔开,店员和商品在铁丝网里面,顾客在外面。因为当地的治安是一个非常大的问题,如果遇到盗匪的话,商人就可以把铁丝网拉下来保护自己。

这个商店的店主原本在国内经营小商品,听说非洲市场的利润极高,于是便买了机票到非洲考察。他们不懂英语或法语,随身就带个计算器,在当地雇个翻译便开始走访客户。

安哥拉物资供应奇缺,导致物价飞涨,同样的商品价格比在中国国内高出六七倍。从中国进口的各类小商品,包括装潢材料、服装鞋帽、文具用品等等在当地非常受欢迎。

同样也有很多非洲商人来到中国,这是义乌的小商品市场。

在很多非洲人的认知里,除了北京、上海、广州以外,中国第四个最有名的城市就是义乌。武汉、长沙、南京他们可能都不了解,但义乌他们都知道,“大城市,我们的很多商品都是从那里进口的”。

非洲制造代替中国制造

中国商人和企业在熟悉了当地环境之后,慢慢认识到了非洲的工业发展潜力,了解到了市场空白和机会。他们开始在非洲投资设厂,逐渐地用“非洲制造”来代替“中国制造”。

这是我在尼日利亚看到的一种饮料,叫Viju Milk,从宣传画来看完全就是一个非洲的本土饮料,但其实生产厂家是一家地地道道的中国企业。

这家中国厂家最初是在尼日利亚从中国进口食品饮料,他们发现尼日利亚的家庭对一种乳酸味饮料特别感兴趣。然后中国厂家就专门为当地的消费者研发了一款特殊的酸奶饮料,添加了当地人喜爱的水果口味,尤其受到儿童的欢迎。

此后很多中国企业,包括尼日利亚当地的企业都开始投资生产这款饮料。如果大家现在去尼日利亚的话,会发现它们在超市里已经形成了一个品类,就叫Viju Milk。

另外一个例子是中国和埃塞俄比亚的联合制药厂。最初在1991年,一家中国药品公司委托了一位埃塞俄比亚女企业家Zaf Tsadik,让她作为公司在东非的销售代理。在之后的10年中,销售额不断增长,中国公司就决定在埃塞俄比亚建厂。

当时Zaf作为当地代表与律师签了一个合资企业协议,她说当她看到最后律师给她的协议时,自己也非常惊讶,因为中国厂家决定给Zaf30%的股份。Zaf在过去十年的销售代理工作中,得到了中国厂家的充分信任。

我采访时是2015年,中国埃塞联合制药厂是撒哈拉以南的第一家,也是当时唯一一家胶囊制造企业。不光为埃塞生产药品,市场也覆盖了苏丹、肯尼亚等国家,成为整个非洲地区一个重要的制药企业。

消除误解和观念差异

中非双方在工作和生活中慢慢地建立起了了解和互信,但在合作中也免不了会有误解和观念差异。毕竟中国和非洲相隔万里,历史文化有巨大的不同。

例如,在中国流传着关于非洲人懒散、不守时的刻板印象。一些刚在非洲办厂的企业家也抱怨当地工人不肯加班,要求提薪但不努力工作。但在当地工作了十年以上的“老非洲”们说不能一概而论,除了个别工人确实比较懒外,其他人的表现都不错。

我在非洲也观察到巴士司机和街头小贩不知疲倦地揽客工作,非洲的妇女尤其勤劳和能干,她们既在田间劳作,也操持家务。

这个背着大麻袋的乌干达妇女是我在一个清晨在山区遇到的,她们背着几十公斤重的玉米,要走十几公里的山路去旁边一个镇上的集市卖掉,换得一些微薄的收入。

这张图上是当地的一所大学,虽然环境非常简陋,不像我们有大礼堂和教室,为了躲避烈日的暴晒,他们就坐在树荫下,但他们还在孜孜不倦地学习。

非洲社会是蕴含勤劳好学的品质的,那为什么大家会觉得他们很懒散,不愿努力工作呢?这是非洲的社会主义历史与农业社会的传统留下的印记。

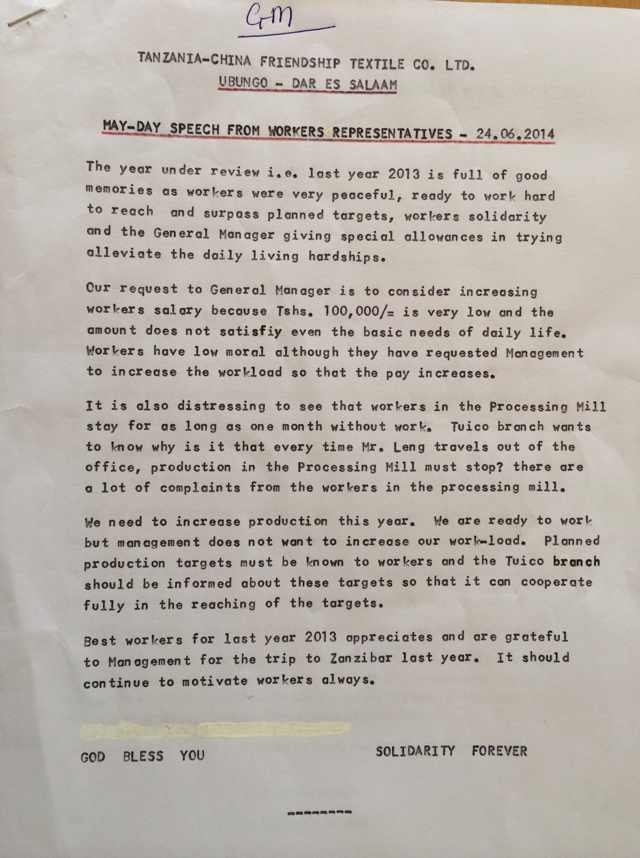

我举一个坦桑尼亚的例子。1968年时中国在坦桑尼亚援助过一个项目叫友谊纺织厂,它被称为毛主席和坦桑尼亚开国总统尼雷尔的孩子,是两国友谊的象征,从这幅图上能看到两只手。

由于当时是援助项目,工厂的运营体制一开始完全是按照计划经济时的做法,大部分是终身雇佣的老工人。他们也像我们80年代的国企一样吃大锅饭,出工不出力,经常请病假。

1997年时,随着中国自己的市场改革,时任副总理的朱镕基在访问坦桑尼亚时就提议,把原来的援助项目改成面向市场的合资工厂。之后中国经理想提高生产效率,提出改变工资制度,但遭到了工会和老工人的反对。工会抵制计件工资制,认为计件工资可能会引起工人之间的竞争和矛盾。

2015年我在坦桑尼亚和中方经理交流了一下,他告诉我中方伙伴用了十几年才探索出一个办法。

当时工厂每月的固定工资是10万先令,他就设置了金额为1万先令的奖金和加班费来鼓励他们全勤和加班,10%的边际效应还是非常明显的。另外,针对当时很多坦桑尼亚工人不愿意冒尖,中方经理决定根据小组产出来计算奖金。

坦桑尼亚工人文化程度不太高,如果任务和奖金计算方法比较复杂,他们可能会因为不清楚自己的工作量而松懈。所以,中方经理把任务目标分解到每个星期,大家都明确自己的目标,整个小组共同努力。

坦桑尼亚的工会曾经是改革的阻碍力量,过去工会直接要求加薪,慢慢地他们的观念也变了,2014年劳动节工会提出要通过增加工作任务来提高工人的收入。

埃塞俄比亚新建的民营工厂也是类似的景象。2011年中国民营企业华坚鞋厂到埃塞俄比亚设厂,为欧美一些知名品牌做代工,所以对效率和纪律的要求更严格。

所有工人在刚进厂时都要接受一周军训,大家在中学和大学应该都经历过军训,但非洲工人从来没有过,一开始我还有点担心。

我采访了他们,我说要求军训对你们来说是不是太严格了,结果他们倒没有很抵触,他们把它当成一种体育锻炼,觉得很有意思。工人在军训时的口号“一二一、向右转、向左转、立正、稍息”都是用中文在喊。

另外还有一个问题,以前如果跟非洲工人说8点上班的话,他们大多都会8点20或8点30才过来,因为对他们来说只要没到9点都算8点。

为了改变他们的观念,华坚厂的墙上贴了一个很著名的口号“迟到是延误,早到是浪费,守时是诚信”。另外,华坚厂还给他们安排了班车。我去工厂的时候,早上7点55分基本所有工人都已经坐在了工位上,8点哨声一响,流水线上立刻开工。

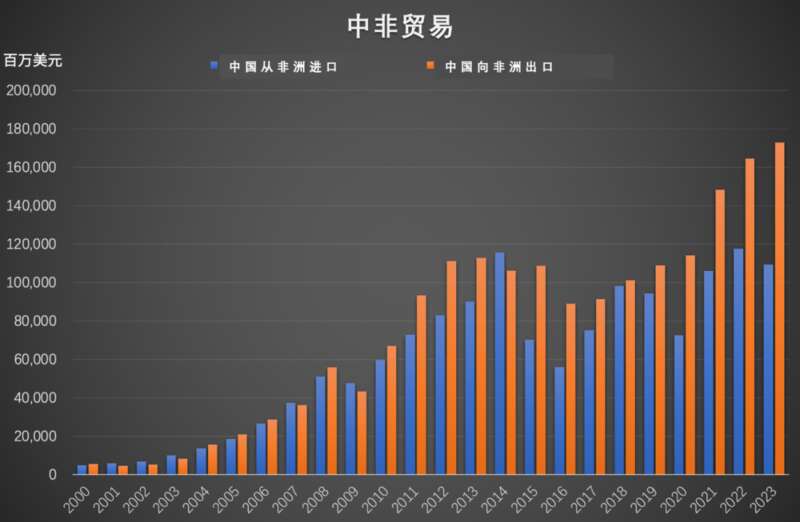

得益于这些商人、企业的开拓经营,中非之间的贸易在过去的20年里增长了二三十倍,中非间的贸易额超过了美国、日本、法国、英国和非洲的贸易额的总和。

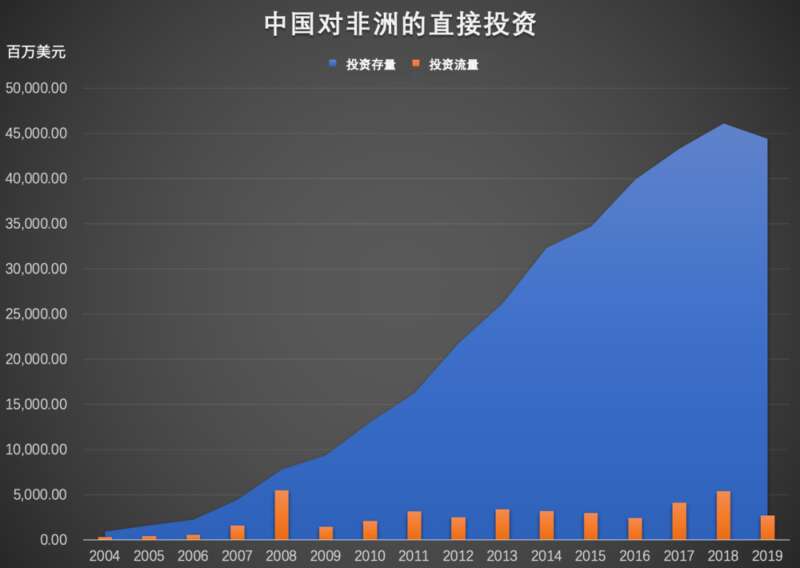

中国在非洲的投资也在不断增长,非洲建筑市场60%的份额由中国企业占据。

尊重非洲文化

在合作中,中方也越来越广泛深入地了解了当地的文化和习俗。非洲的制度很特殊,不只有政府,还有很多部落酋长、土王。他们的态度对很多经营活动来说同样重要,特别是在农村或农业项目中,比如买地办农场就一定要经过他们的同意。

我在尼日利亚就去拜会了一个土王,当时还发生了一个小插曲。土王说自己是当地宗教里神的化身,所有人见到他都得跪拜。现在我们中国人已经很少会接受跪拜礼仪了,这个时候怎么办呢?

我和他们商量了一下,决定用俯卧撑代替跪拜,我就在地上做了三个俯卧撑。后来我们和土王还达成了一个项目的合作。其实他们的规矩并没有特别严格,因为这个土王一年前还只是一个电信公司的经理,老王去世后部落才把他选为新土王。

科学技术交流同样也要适应社会环境。我们现在向非洲提供了很多教育交流和援助的机会,但有时候因为不了解当地的实际情况,我们自以为好的技术并不适合他们。

比如蔬菜大棚,我们国家用大棚种植蔬菜非常有经验,拿出了我们最好的技术。非洲农户看了后也觉得很不错,但他们无法使用,因为大棚太贵了,非洲的水电价格也比较高,他们使用大棚根本没法收回成本。

有中国企业也认识到了这样的问题,所以到非洲后就采取了当地的运营模式。我在赞比亚和马拉维了解了一家叫中非棉业的公司。因为非洲农民比较穷,种棉花连棉籽都买不起,也负担不起农药。中非棉业就学习了当地的“公司+农户”模式,给农户提供棉籽和农药,还派技术员到田里教他们怎么种植。

公司有一个要求,棉花收获后不能到市场上销售,都要卖给公司,然后公司再从收入中扣除棉籽和农药这些先期成本。

中国企业还在棉花收购的基础上延伸产业链,建成了从棉种脱绒加工到棉籽榨油、棉花纺织的一系列工业设施。以前棉花加工后棉籽就扔掉了,现在用棉籽榨油,增加了农民的收入来源,这也成了马拉维和赞比亚农民和农业部官员最感兴趣的部分。

非洲的思考与行动

最让我惊喜的还是非洲伙伴主动的思考与选择,他们在不断地观察和比较世界各国的长处和短处之后,选取最适合他们的经验来进行改造,形成非洲式的现代化进程。

例如,2012年尼日利亚与中国和美国举行了三方友好城市交流活动,翻新了当地的基层医疗中心,为孕妇提供便利安全的健康服务。来自中国和美国的医生演示了如何使用新设备和技术,培训了近200名医生和150名护士和卫生员。

当时尼日利亚的一个城市和中国的襄阳结成了友好城市,在培训结束之后,尼日利亚医生自费到襄阳的医院进行腹腔镜的培训。

与在美国的理论综合培训不同,尼日利亚医生在中国能够接触更多患者并参与操作。湖北的医生们也很乐意去尼日利亚回访参观,了解当地文化。这一民间交流自2012年后自发持续了近十年。

另外一个例子是经济特区。非洲对中国经济特区的成功特别感兴趣,但也并非一味照搬。2009年,中国投资者在埃塞建了一个东方工业园。

2013年埃塞俄比亚政府就请中国的开发区专家,为埃塞设计一个特区方案。但总理的特别顾问阿尔卡贝看了规划以后不太满意,认为规划不适合埃塞俄比亚的国情,没有体现出他们的特色。

所以他拿了自己的因私护照到中国来,像个旅游者一样走访观察,这样就可以避免政府的接待,只看到一些表面文章。他去了武汉、苏州、深圳的很多园区,还去看了迪拜、新加坡的园区。

在这个基础上,他制定了埃塞俄比亚工业区计划,吸收了那些园区的教训,提高了埃塞在这些合作区的主导权。

十余年来,我看到的非洲和中国的交流下至农夫工人、上至总统部长,也有企业家,学者乃至酋长,不同阶层都与中国产生了千丝万缕的联系,也对中国充满了好奇与兴趣。

中国与非洲在发展领域的共同理想和相似经历促成了独特的合作动力。我们可以期待,这样的交流合作在未来会继续推进,也希望大家有机会能够多去非洲看看,走进非洲!

谢谢大家。

Advertisements