【导读】随着新一轮党和国家机构改革方案公布,金融监管迎来体系性的重塑时刻,堪称中国金融领域的改革“惊雷”。恰在此时,美欧大型银行和基金公司接连爆发破产“惊雷”,令全球心忧金融稳定。在这样的背景下,那些源于美欧并一度盛行于世的现代金融理论(例如金融自由化、金融治理数理化及公式化等)也受到越来越多的反思和批评。

本文从理论底层结构切入,审视现代金融理论的两大核心基础:股利折现模型和资本资产定价模型。两个模型都由简洁的公式组成,内含美国人对科学决策和规划的“自信”和“依赖”。然而,基于两个模型的预测,与历史真实数据相比,可谓差之千里,也即,现代金融理论已被证明无效。

作者认为,这种无效源自一种明显错误:假定变化趋势可预测,并且高度依赖于专家预测。事实上,如果从“专家预测是错的”出发,反而更能解释历史上95%的股价变动。历史经验表明,基金公司的管理费越高,实际投资人的收益率反而越低。

作者指出,虽然现代金融理论在理论和实践上都行不通,但美国已在这种体系上建立完整教学和商业人才梯队,这些人占据各金融和产业机构的重要职位。虽然预测不一定有效,但他们的职位又要求必须做出预测,而且只有这种“主动预测”才能获得更多媒体曝光、资金和市场份额。这些管理型的资本家并不试图重塑世界,主要“贡献”是做出复杂的Excel模型和漂亮的PPT幻灯片,其寻租目的已优先于创业精神。因此,尽管美国人知道预测没用,但美国金融系统已深陷其中而无法自拔。

本文为文化纵横新媒体原创编译“美国之变的想象与真实”系列之四,编译自美国《美国事务》(American Affairs ),原题为《现代金融理论的破产》(《The Bankruptcy of Modern Finance Theory》)。文章仅代表作者观点,特此编发,供诸君思考。

文化纵横新媒体·国际观察

2023年第8期 总第113期

在金融市场上,结果很容易衡量:你要么打败了大盘指数,要么没有。结果也是再清楚不过的:很少有人能真正跑赢大盘。统计数据显示,70%的主动管理型基金(译者注:主动管理基金指基于信息优势并独立判断进行投资的基金,它与被动管理如指数化管理基金相反)未能战胜基准指数。此外,只有2.3%的基金能获得超过基准指数2.5%的超额收益,但算上基金公司收取的各种费用,投资人的收益也所剩无几。

事实证明,如果想要预测哪些基金公司或基金产品能打败市场,这也同样困难。即便是像晨星公司(Morningstar)这样的“权威机构”,在挑选优胜基金方面也是错误频出。此外,由财务顾问提供建议的经纪账户的净收益率也比较低,经过风险收益权衡后,结果还不如散户自己操盘。

经营基金经理和所谓的“投资顾问”等专业人士,虽然持有资质并领着高薪,但很少能真正增加价值。然而,客户仍然对积极管理的基金和昂贵的顾问趋之若鹜。在金融领域,一个认知错误始终存在:所谓的专业知识,与现实数据存在明显差距。

这个认知错误的核心是糟糕的金融理论。今天的金融行业在很大程度上依赖于现代金融理论(modern financial theory):股利折现模型(dividend discount model)和资本资产定价模型(capital asset pricingmodel)。这些模型是大多数商学院金融课程的核心内容。调查表明,70%以上的首席财务官在编制资本预算时使用这些模型。它们也是几乎所有基本投资者和大多数财务顾问的常用工具。

然而,这些理论在广为人知的、经同行评议的研究中重复地被实证数据和经验证明是无效的。这种落差还代表着另一个认知错误:精确模型和公式本身没有错,问题是市场自身的不可预测性。

(文章发表截图)

▍约翰·伯尔·威廉斯和股利折现模型

现代金融学的思想基础在于约翰·伯尔·威廉姆斯(John Burr Williams)1937年在哈佛大学的毕业论文:《投资价值理论》(哈佛大学出版社,1938年),并且他曾雄心勃勃地试图用科学思维来结束在大萧条期间的市场疯狂波动。

威廉姆斯于1932年开始了他在哈佛的博士学习,目标是发现1929年经济崩溃的真正原因。正如2008年的金融危机对我们这一代金融从业者造成的影响,1930年代的股市崩溃对威廉姆斯和那些试图发明金融理论的青年才俊们也形成了不可磨灭的印象。他认为,“在过去的八年里,股票价格发生了巨大的变化,价格从1929年的最高点下跌了80%或90%,后来又恢复了大部分的跌幅,这是对过去投资实践的严重控诉。”

像他那个时代的许多人一样,威廉姆斯相信技术官僚治理的愿景,相信世界上的问题可以通过在会议室通过紧急的专家研讨来解决。因此,股息贴现模型和《投资价值理论》的应用有一个简单的目的:通过让专家负责制定价格,使市场的过度波动性消失。

专家,而非交易员,将确定市场上的证券价格。“现在时机似乎已经成熟,可以出版有关所有上市公司股票和债券的投资价值的详尽专著”,他在毕业论文中写道,“关于任何证券的真正价值,除了在各行业奉献了一生的专家们,其他任何人说了都不算”。

威廉斯认为,这种新的“专家路线”方法不仅能够降低的投资中的情绪波动,更能为大众提供更公平、稳定的证券价格。这些专家只需要运用他的科学公式即可。

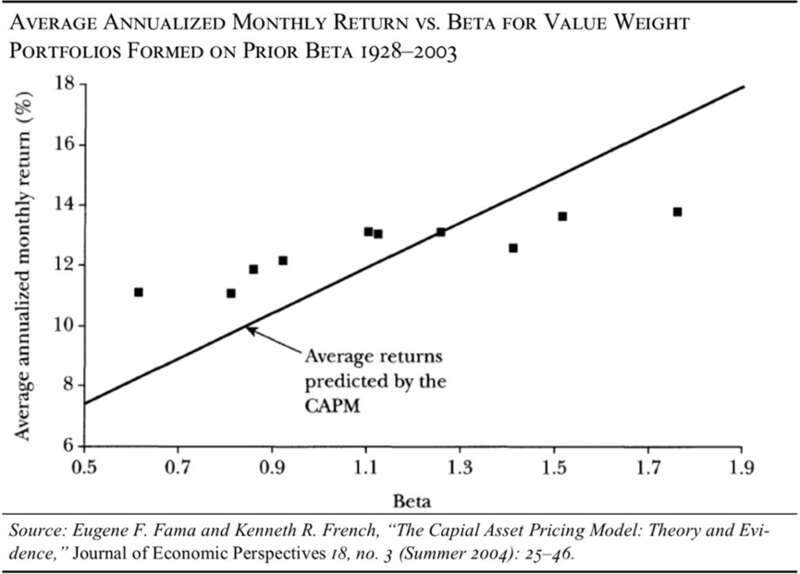

在威廉姆斯的新投资科学中,最突出的特点就是如今众所周知的股利折扣模型。简而言之,这个模型将“预期未来股利的折现值”这一理念进行了量化,威廉姆斯也以简单的数学公式说明了这一点:

(译者注:其中P0代表某一企业股权的现值(当前股票价格)、Dn代表当前预测的未来第n期发放的股利、r代表股利的贴现率,即权益成本(对投资者来说,这就是他的预期回报率)、H代表持有股票的时间长度。该公式能强调投资股票不仅旨在收取股息,还能说明股票价格上升所带来的资本增值亦是投资的另一目的)

有了这个公式和一个理想利率,投资者只需要一个预测企业利润增长的方法,就能计算出一个证券“当前的真实价值”。威廉姆斯也为此提出了一个直接的解决方案:投资者可以做一个预测,显示被投企业在未来几年的资产、债务、收益和股利增长情况。然而,威廉姆斯的预测不是使用会计师的账簿,而是建议投资者去使用数学公式——他认为企业增长可以用对数曲线来模拟。

图1 威廉姆斯的资产增长率模型

有了这个增长的对数模型(也就是很多咨询公司的顾问们非常喜爱的“S型增长曲线”)和一些额外的公式,专家就能计算出企业的“最终价值”。威廉姆斯认为,一旦市场竞争力量使企业增长停滞,企业的真正价值就可以被计算确定出来。

(译者注:S型增长曲线中的“S”代表“稳定stability”,即一项资产的收益或现金流的增长率将随着时间的推移而稳定下来。增长率从目前水平向稳定水平的移动会有一个过渡期,这个时期由模型中的“S型曲线”表示:它从一个高增长率开始,逐渐平缓到稳定增长率。详见图1)

将公司战略与这些新的计算公式相结合,提供了一种威廉姆斯号称的“全新的会计艺术”。每每想到自己的新公式的数学之美,威廉斯几乎兴奋得眩晕起来。“通过对代数符号的操作,企业发展的经线与时间的纬线开始相交,普通会计可不明白这其中的奥妙”。可以想象,如果威廉姆斯能活着今天,看到现在各大企业和金融机构更复杂的Excel计算模型,他还能写出多有“文采”的赞扬散文。

然而,当他的“代数会计艺术”上升到哲学层次时,威廉姆斯承认,有些人可能会这种过分简化的估值理念持怀疑态度。“有人可能会反对,没有人能够像新方法所要求的那样知晓未来”,他在论文中继续写道,“但是,好预测真的是完全不可能实现吗?经验表明,对于投资者而言,无论是谨慎的预测,或是那些被事实证明的‘先见之明’,经常与实际情况如此接近,并且真正起到了巨大作用。”

威廉姆斯承认了股利折现模型有一个关键的局限性:未来的不确定性。但他认为,这是其他人的问题,而不能怪罪他发明的美丽数学公式。他写道:“如果运用公式的人,无论是投资分析师还是建筑工程师,未能在使用公式时输入正确的数据,这只能是这个操作者的错。”

在1929年大崩溃的混乱后,威廉姆斯的理论逐渐发展起来。与此同时,他也对同时代的投资实战专家保持悲观态度:“由于市场价格取决于公众意见,而公众更多运用感性而非逻辑,因此期望市场价格无障碍地回归真实价值是愚蠢的。”

然而,二战后出现的新一代金融研究者更加乐观。在击败纳粹后,美国工业和科学界信心爆棚。他们更加相信,更好的数学和规划可以改变人类事务的进程。

▍马科维茨、夏普和资本资产定价模型

哈里·马科维茨(Harry Markowitz)就是这批科学家中的一员。他出生于1927年,在二战争期间还是个少年,1940年代末在芝加哥大学学习经济学。离开芝加哥大学后,马科维茨首先在考尔斯委员会(Cowles Commission),然后在兰德公司研究统计和数学在经济和商业中的应用。这些机构正是新一代对军事和社会进行科学规划的中心。

马科维茨理解威廉姆斯模型的关键问题。他在1952年的论文中写道:因为未来并不确定,投资者不能假设真的能获得最大化的现值收益。换言之,威廉姆斯公式计算出来的,只是“预期价值的折现”。他进一步指出,如果不将风险和不确定因素计算进去,威廉姆斯的理论意味着“投资者应该将所有的资金放在具有最大折现价值的证券上”。显然,这违背了常识。

因此,马科维茨着手更新威廉姆斯的理论。他认为:现实中,人们做的往往是分散化投资,这也是一种合理的行为;一个金融理论如果不能体现分散化投资的优点,那么只能否定它。

那么,为什么分散化投资是一种合理的普遍现象呢?马科维茨的解释是:投资者既关心收益绝对值,又关心收益的“方差”(variance,译者注:方差是概率论与统计学术语,是衡量源数据和期望值相差的度量值。再投资领域,方差衡量投资组合中各个资产的回报与投资组合平均回报的偏离程度)。通过将具有相似预期收益的不同证券混合在一起,投资者可以在实现预期收益的同时减少方差。他认为,投资者在建立他们的投资组合时,一直在平衡预期收益和预期方差。

这个论点的下一步逻辑是,不同资产的价格应该与它们的预期方差有一个线性关系,以维持市场平衡。也就是说,只有承担更多的方差才能获得更高的回报。这就是马科维茨的学生威廉·夏普(William Sharpe)开发的资本资产定价模型(Capital Asset PricingModel,CAPM)的逻辑。

夏普的CAPM模型是作为“风险条件下的资产价格的市场均衡理论”。他认为,“在评估资产风险时,只有资产收益率对经济活动水平的响应性(responsiveness)是相关的。资产价格会持续调整,直到响应性的大小与预期收益之间存在线性关系”。夏普通过观察每只证券相对于市场的历史方差来衡量其响应性,并把这种方差称为β系数。

(译者注:“响应性”指的是资产预期回报对市场预期回报变化的敏感度。根据CAPM模型,资产的预期回报是其β系数的函数。如果一个资产的贝塔系数为1,它的预期回报应该与市场预期回报同步变化,这意味着它对市场波动的响应能力相同。β系数大于1的资产对市场波动的响应能力更强,而β系数小于1的资产预期对市场波动的响应能力较弱。CAPM假设投资者理性且风险厌恶,因此他们只会投资预期回报能补偿风险的资产。也就是俗话说的“高风险,高回报”。)

可以肯定的是,在威廉姆斯的时代,并不是每个人都热衷于这种专家计算的适当定价。在威廉姆斯完成他1937年的论文的同时,弗里德里希·哈耶克正在抨击这种规划思维。他写道:

如果社会被移交给专家和规划者,变化一样会非常频繁,也依然会是不可预测的。所有的行动都必须建立在对未来的预期之上,而不同企业家的预期又有所不同。资源分配的决定,只能基于一些人对未来回报的承诺,或者是未来回报的概率期望。然而,对于要计算这种期望所需的风险,并没有客观的计算方法。此外,这种风险究竟由谁承担,是否值得承担,这些问题也没有人决定。

又过了四十年,计划经济的理念在美国才逐步被取代。然而,只从金融经济学领域来看,威廉姆斯-马尔科茨-夏普的时代留下的许多遗留问题,以及各界对数学模型和专家预测能力的“宗教信仰”,一直持续到 1970 年代的噩梦之后。

▍现代金融理论的实证无效性

直到今天,现代金融理论的思想史一直遵循一个简单的逻辑流程:一支股票的价值是未来收益的折现值;但投资者不能仅仅关心预期收益,他们还必须关心投资组合的方差(否则投资收益率最高的一只股票即可)。如果投资者想实现预期收益最大化和预期方差最小化,那么预期方差应该与预期收益应该呈线性关系。

这就是核心思想:结合(1)未来现金流的预测和(2)未来方差的预测(通过历史标准差来预估),应该能够产生一个“均衡”的资产价格。

威廉姆斯、马科维茨和夏普都是聪明人,他们的模型也具有某种数学上的优雅。然而,他们的理论工作有一个大问题:这些公式并不起作用。累积的经验证据显示,他们提出的每一个结论都失效了。

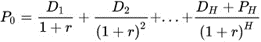

因为确凿地证明了股息贴现模型是一个失败的模型,罗伯特·席勒(Robert J. Shiller)获得了诺贝尔奖。在马科维茨的作品发表30年后,席勒在为考尔斯委员会撰写的一篇论文中,利用历史收益、利率和股票价格,并在完全事后诸葛亮的情况下,计算出市场中每只股票在每一时刻“预期真实价值”,并与历史时期中实际的数据做对比。数据表明,这些公式只能解释不到20%的股价变动,因此“从根本上就无法预测股价”。

下面这张图表,将历史中的真实股票指数,与基于威廉姆斯模型计算出的预期股价进行了对比。正如你所看到的,现实中的股指波动,远远超过通过股息贴现模型所能解释的范畴。

预期收益和利率并不能像威廉姆斯认为的那样预测股价波动。方差也未能像马科维茨和夏普认为的那样预测股票价格。

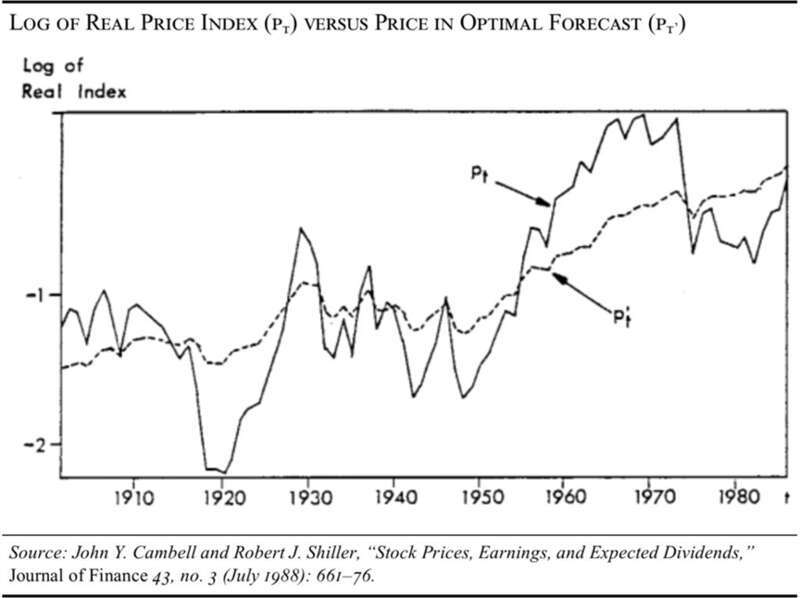

2004年,诺贝尔奖得主尤金·法玛(Eugene Fama)和他的研究伙伴肯·弗伦奇(Ken French)也对此前四十年来的数据进行了回顾,并宣布资本资产定价模型也是一个“废品”:尽管公式简洁优雅,但CAPM模型根本得不到实际数据的支撑。这些模型之所以失败,是因为它们假定了未来的可预测性:它们假定有可能使用过去的数据,去预测未来的企业收益和股价方差。

CAPM模型的核心推论——价格波动较大的股票能够产生较高的回报——在1972年以来的每一次实证检验中都失败了。在下图中,法玛和弗伦奇将CAPM的预测与现实数据进行了对比,二者的差距非常明显。

(注:散点为实际数据,斜线为CAPM预测)

▍新理念:从不可预测性出发

那么,金融理论是否有另一种选择?一种基于不可预测性的新理念。正如我们一次又一次看到的,专家们无法预测未来。心理学家菲利普·泰特洛克(Philip Tetlock)进行了一项长达20年的研究,他挑选了284名政治和经济方面的专家,要求他们评估各类事件发生的概率:专家可以提出三种可能发生的形式,并评估其响应的概率。泰特洛克发现,相比专家的预测,现实更接近平均分配的概率。

回想一下2016年的情况。专家们告诉我们,英国脱欧不会发生、特朗普不会赢得共和党初选更不会赢得大选。这些事件发生后,专家们又说,上述两件事将导致金融市场将崩盘(显然,这并没有发生)。这是两个比较典型的案例,而从更广泛的人类经验来看,专家的“未来预测”向来非常糟糕。

斯坦福大学经济学家莫迪凯·库尔茨(Mordecai Kurz)认为,对历史数据有可以各种合理的解释,进而导致对未来的不同逻辑预测。在这些预测中,只有一个会成真,而当这个结果的概率从低于100%上升到100%时,其他所有的替代历史都被排除了。因此,通过假设投资者做出理性预测(如股利折现模型)最终并不会发生,库尔茨开发了一个能够解释95%的股市波动的模型。站在当下回望,很多现在确定的事情是由过去的偶然因素所决定的。

科学史学家托马斯·库恩(Thomas Kuhn)在其1962年的经典著作《科学革命的结构》中提出,科学家依靠简化的模型或范式(paradigm)来理解观察到的事实。这些范式可以被用来指导科学探究,直到事实与这些范式的预测并不相符。然后科学革命发生,并以发展新的范式来取代被推翻的旧范式。

经济学家哈里森·洪(HarrisonHong)等人认为,市场正是以类似的方式运作。当现实事件的发展表明,过去的简单模型是不正确的,投资者会修改对历史数据的解释,并发展新的经济和金融理论范式。此时,股票价格大幅波动,以适应新的范式。

不断变化的范式是必要的。一方面,世界是无限复杂的,所以要变化;另一方面,如果不进行范式这样的简化,就完全无法预测未来。

想想所有影响股价的各种事情:中央银行政策、资金流动、信贷条件、地缘政治事件、石油价格、股票所有者的交叉持股、未来收益、高管的不当行为、欺诈、诉讼、消费者偏好的变化等等。没有任何股票价格模型能够捕捉到这些动态,因此大多数投资者就转而依赖“最简单的”股息折现模型,这样往往只能挑选出所谓“能跑赢指数”的高价成长股(growth stock)。其结果往往是错的一败涂地。

但此前已经论述了,经验表明“预测错误往往是可被预测的”:股票回报是随机的,而不是线性的,并且对范式转变反应剧烈。高价的成长股更容易经历异常大的负面价格波动,并且伴随一连串的负面新闻。价值股(value stock)的情况则相反。此外,对于被错误范式预测的股票,其投资收益往往优于被“正确预测”的股票,因为当过去范式被证明是错误的时候,被错估的股价会大幅波动(译者注:股价无论上升或下降,都会带来价差,也就带来了“炒股”的机会)。

“不可预测性”其实是一种更“符合人性”的金融理念:在智力上最诚实的方法,也是最有利可图的交易策略,那就是押注“专家们”犯错。从这种理念出发的两个推论,也具备现实中的好处:选择低成本而不是高成本的基金、避开高价的成长股并选择相反的投资策略(如价值股)。这也得到真实统计数据的支持:支付给基金管理公司的费用与投资者的回报之间存在着明显的负相关关系。

(译者注:价值股是指根据某些基本指标,如市盈率、市净率或股息收益率等,被投资者认为是被低估的股票。价值股通常以相对内在价值或盈利潜力而言价格较低。专注于价值股的投资者通常认为市场低估了该股票,并认为当市场认识到其真实价值时,其股价将最终升值。

另一方面,成长股是指公司股票,预计其增长速度将高于市场或行业的平均增长率。成长股通常以高市盈率(P/E比率)为特征,反映了投资者对未来增长和盈利潜力的预期。专注于成长股的投资者通常认为这些公司将继续保持强劲增长,并且其股价将相应上涨。

价值股和成长股通常被视为股市中相反的两端。价值股往往是成熟公司,具有稳定的盈利和建立的业务,而成长股往往是具有高潜力的新公司,具有未来增长和盈利扩张的高潜力。)

各类实证统计数据显示,价值股的表现明显优于成长股,差距从每月0.26%到0.78%不等。那些试图预测的人都失败了:那些被预测会增长的公司,其股票表现往往不如被预测不会增长的公司。毕竟,增长是根本无法被预测的。

▍更广泛的影响

后来成为最年轻的诺贝尔经济学奖获得者的肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow),在第二次世界大战期间开始了他在美国陆军空军气象部门的职业生涯。该部门负责发布长期天气预报。

阿罗对过往的预测数据进行了分析。他发现,相比历史的真实数据,他的小组的预测其实是无效的。他和同事向司令部提交了一系列备忘录,建议解散该小组并重新分配人力。

在沮丧地等待了几个月后,他们收到了来自将军秘书的简明回复:将军很清楚,你们部门的预测毫无价值。然而,为了做规划,它们是必需的。

同理,财务人员依赖现金流折现模型和CAPM模型,并不是因为它们是正确的,而是因为要做规划就需要它们。

但是,这些工具也将社会力量移交借给了美国社会最优秀的一批“绵羊”,即传统上聪明但沉闷和缺乏想象力的奋斗者:婴儿潮一代的律师和千禧年时代的MBA。

这些管理型的资本家并不试图重塑世界。他们既不是工匠,追求一个狭窄的学科,以满足掌握一个行业;他们也不是企业家,追求大胆的想法,以满足创造性或建立竞争性的品牌。相反,他们只寻求从“运营业务”中提取租金,在私募股权或“基金管理”中担任角色,他们的主要附加值将是创建多表格的Excel模型和格式优美的PPT幻灯片演示。

具有讽刺意味的是,这些理论的发明原本为了避免泡沫,以科学的可预测性取代市场的波动性。但是,美国企业和精英对这些已经被现实否定的理论的拥护,反而说明了其内涵的空洞——计划优先于目的,职业发展优先于手艺,寻租优先于创业精神。

哈佛商学院和斯坦福商学院是这种新的世俗信仰的朝圣之地。课程被划分为谄媚学生虚荣心的课程(例如领导力、职业规划和人际关系)和宣传毫无实效的经济和金融理论课程(名称中带有“金融”一词的所有课程)。在这里,学生们可以一举被塑造成羊群思维,并掌握纸上谈兵的计划工具。

事实上,商学院的问题是如此明显,以至于华尔街的一些聪明人现在把“哈佛MBA指标”作为检测泡沫的工具:如果超过30%的哈佛大学MBA在金融业工作,这就是一个有效的股票卖出信号。

这些在实践中失败、在学术上无效的坏理论,究竟如何愈演愈烈地存活至今呢?不是因为这些理论和方法为社会产生了更好的结果,而是因为它们为中层管理者创造了更好的结果。基于几个简单的数学公式,从业者们构建起了各种难以捉摸的复杂模型,使普通人感到神秘,又保证了专家、MBA、以及只在投资银行混了两年的“专家”的价值。

主动投资管理其实投资者不起作用,因为它的目的不是为了让投资者受益,而是为了让各种管理层受益。美国过去十年僵化的经济增长表明,在许多情况下,除了他们自己,各种(金融或非金融)企业的管理团队并没有为股东、员工或任何人谋取利益。