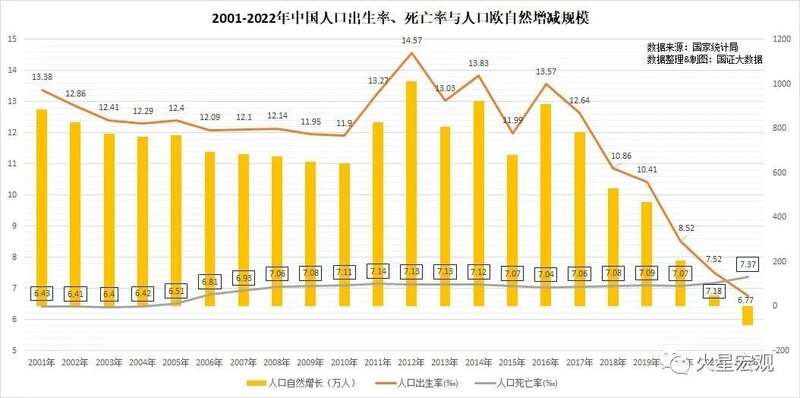

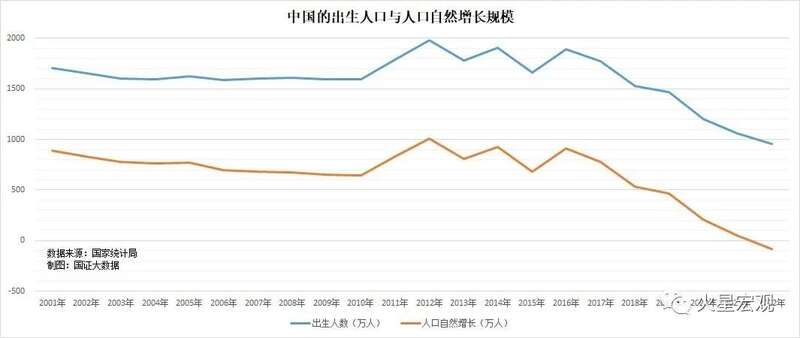

国家统计局最近公布的数据显示,2022年全国出生956万人,人口出生率为6.77‰;死亡1041万人,人口死亡率为7.37‰;人口比上年净减少85万人(上一年为净增加48万人),人口自然增长率从上一年的0.34‰陡降为-0.60‰。人口总数为 14.1175 亿,比2021年减少 85 万。

2016年,是近7年中国人口出生率和自然增长的最高峰。其后开始持续下降。2016年的人口出生率为13.47‰,到2022年已经下降到6.77%,出生率跌了一半;2016年新增人口规模909万人,到2022年减少到负85万,这是自1961年以来中国人口的首次净减少。

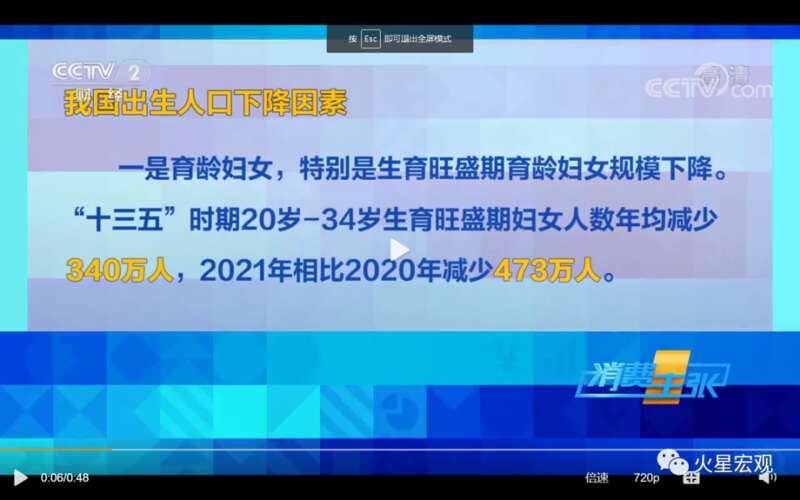

1月17日,央视在节目中分析中国出生人口下降的原因时认为,影响生育率下降有三个因素:一是育龄妇女规模下降;二是年轻人婚育观念显著变化,生育意愿持续走低,育龄妇女平均计划生育子女数逐年递减;三是生育、养育、教育成本等偏高,加大了年轻人的生育顾虑。

这种分析太肤浅,这种观点也太扯淡。

首先,育龄妇女减少本身就是伴随生育率下降出现的结果之一。生育率下降不仅仅导致育龄妇女减少,也导致育龄男性减少。

其次,年轻人婚育观念变化、生育意愿走低,仅是生育率下降的表层原因,其后还有深层原因。

第三,把育儿成本偏高作为生育率下降的原因,犯了严重的逻辑错误。

育儿成本是一个相对概念,并非绝对概念。2022年全国居民人均可支配收入36883元,人均消费支出24358元。一家三口年均收入11万,消费7.3万。花在孩子身上的钱不会超过一半。按一半计算也只占收入的33%。 60年前的1960年,人均可支配收入不超过95元。那个时候钱主要花在吃的上面了。一家3-5个小孩,按3个计算,一家5个人均收入或者消费也只有475元, 3个孩子最少要用掉家庭收入的60%。所以说按照相对的养育成本计算,现在抚养1个孩子的成本最多只相当于60年前抚养1.5个。原来一对夫妻可以生3-5个,现在为什么绝大多数连第二个都不愿生了?

如果硬要按绝对数计算育儿成本,2021年上海人均收入达到78027元,黑龙江为27159元。上海的房价、租金、车牌摇号费、幼儿园学费可比黑龙江贵多了,人均消费2.6倍。可上海的出生率为4.67‰,黑龙江出生率反而更低,仅3.59‰。

第四、生育率下降是经济和社会的发展、人口受教育程度的提高和女性社会地位的提高带来的必然结果

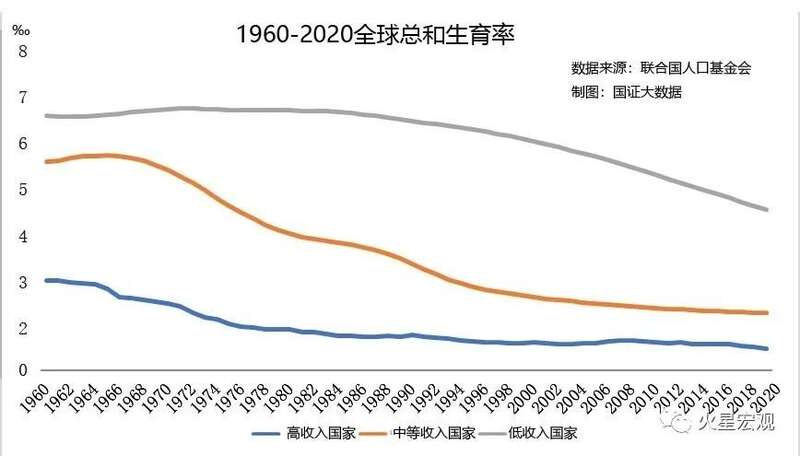

我们观察全球各国最近几十年生育率的变化趋势可发现,生育率随着人们的收入水平的提高和受教育程度的提高而逐步下降,是所有发达国家和发展中国家都存在的客观规律,并不因为你是否搞过计划生育就有趋势性的改变。上图清晰表明,不管收入高低,所有国家的生育率,不管这个国家主体民族的肤色如何、宗教信仰如何、社会体制如何,都在随着经济的发展而不断下降。

早在1909年,法国人口学家兰德里利用欧洲的人口数据,总结描述了人口从“高死亡率、高出生率”向“低死亡率、低出生率”的演变规律,并奠定了经典人口变化趋势理论的雏形。其中的最重要观点是,随着经济和文化的发展,为了维持较高的生活水平,人们开始有意识地减少生育。随着工业文明的足迹遍布全球,受影响的国家无一例外地经历了生育率下降的人口变化过程。

按照人口普查公布的数据,2020年,中国育龄妇女的总和生育率为1.3,只有世界平均总和生育率2.41的54%。不仅低于中等收入国家平均2.2的水平,甚至还低于高收入国家1.6的水平。甚至已经低于靠前的高收入国家、我们的邻居日本的1.34。

我们的经济发展水平和受教育程度低于发达国家,按照经典人口变化趋势理论,我们的生育率应该比发达国家高,为什么现在反而比他们还低了呢?

一是实行了40年的计划生育人为压低了生育率,让中国至少提前40年进入了发达国家的低生育模式。

开始于1970年代的计划生育,以户口管制、强制节育、强制堕胎、强制行政处罚等手段,强制性规定城市只准生一个、农村只准生两个,人为干扰并压低了生育率,导致我们还处于低收入时代时,生育率已经降低到中高收入国家水平。

二是人为地将女性推入经济活动,提高了女性的劳动参与率,导致女性客观上失去了提高生育率的时间。

按照社会发展的一般规律,女性通过教育和劳动的增加来不断提高其社会地位和独立性。而我国在1960年代后,为了弥补计划经济体制中经济效率明显低于市场经济的缺陷,不顾生育需要(可能也是为了计划生育),人为提高了女性的劳动参与率。

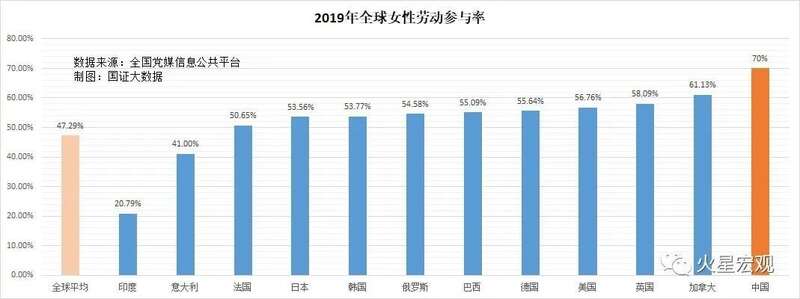

2019年7月26日的全国党媒信息公共平台就议题为《这就是中国女性,劳动参与率70%!一骑绝尘,世界第一》介绍过中国女性以超过70%的劳动参与率,远高于世界平均水平47.29%和一众发达国家的55%左右的水平。

劳动参与率太高,自然缺少时间养儿育女。比如印度女性劳动参与率不到21%,2020年印度的总和生育率为2.18%,比我们的1.3%高68%。发达国家的女性劳动参与率平均为55%左右,其总和生育率1.6,也比我们高出四分之一。