去年,同事从老家回上海,给刘京华捎来两把仙女棒。她和老公带着7岁的女儿吉吉一起开车去江边,久违地放了一次烟花。这也是吉吉第一次看到“能自己放的烟花”。

自2016年《上海市烟花爆竹安全条例(修订草案)》实施以来,上海内环全域禁止燃放烟花爆竹。

虽然刘京华家在上海外环,并没有完全禁放烟花爆竹,但烟花限购政策下,外环9个区只有9个销售点,且只售卖鞭炮、高升等产品,并没有刘京华童年记忆中那些五花八门的烟花品类。

同样是2016年,上海迪士尼度假区正式开始营业。

2017年,两岁的吉吉躺在婴儿车里,在迪士尼城堡前看到了人生中的第一场烟花秀:华美、优雅,但遥不可及。

与之相比,仙女棒星星点点的火光稍显微弱,但吉吉却很喜欢。或许能握在自己手里的烟花,有着特殊的魔力。元旦还没过,吉吉就问刘京华:

新年还会不会放烟花?

这一问倒难住了刘京华。她拿手机简单搜索了一下,才发现这几年还在放烟花的上海人,大多都要驱车几十公里,前往江苏跨省购买烟花。

在考虑了昆山、启东等好几个烟花批发厂之后,她最终选择了位于常熟的宏康烟花厂。过去一年,靠着抖音和小红书引流,宏康烟花厂已经晋升为包邮区的网红烟花厂。

逼近春节,厂区门口每天从七点开始就排起了长龙。

(来源:抖音@今日江南)

来这里排队的顾客大部分来自江苏、上海。很多人都和刘京华一家一样,为了买烟花驱车一两个小时、排队两个小时起步,来回一趟要耗掉一整个白天。

虽然名曰“烟花厂”,但宏康的烟花售价并不便宜,很多品类和零售点的售价不相上下。比如网红烟花“加特林”,一年前宏康售卖的单价是60元,如今已经涨到120元,且需要消费达到1000元以上,才能限购2支。

排到刘京华的时候,很多网红品类已经售罄,但她还是林林总总买了小一千的烟花:“排了这么久的队,人那么多,感觉有一种不买就亏了的氛围。”

但这也不完全是冲动消费。刚从新冠恢复没多久的刘京华觉得,疫情政策放开后的第一个春节,得过得有声有色一些。而烟花,是其中不可或缺的一环。

今年和刘京华有同样想法的人不少。原因之一,是部分地区烟花爆竹燃放政策的松动:比如大连规定除夕当天市民可以不限时燃放烟花;在山东东营、滨州两地在部分区域和个别时间段可以燃放烟花爆竹。

政策改变和节庆情绪的推动下,今年年底烟花行业格外红火。而宏康这样的网红批发点只是烟花行业忙碌的冰山一角。

“花”开浏阳

如果刘京华随便拿起家里的一盒烟花,细看它的包装盒,就会发现,自己跨省拉回来的一车烟花,产地并不在江苏常熟。

所谓的“烟花厂”实际上只是个经销商,这些烟花的真正源头,在湖南浏阳。

浏阳位于湖南东部,毗邻江西。这里是中国花炮产业最集中的区域:浏阳与同处湘赣交界处的醴陵、上栗并称为中国花炮产业的金三角。这里的山地富含硫矿,是制作火硝的重要原料。

包括浏阳在内,湘赣边界这几个以花炮产业为生的县城里,都流传着花炮祖师——李畋的传说。人们相信是李畋在唐朝发明了爆竹。经后人继承,花炮业才在宋朝逐渐成熟壮大。

关于李畋的传说很难找到可靠的史料依据,但上栗、浏阳、醴陵都争相认领李畋的祖籍:三地分别建有李畋公园、李畋墓和李畋庙,且在本地各落成了一座李畋铜像。

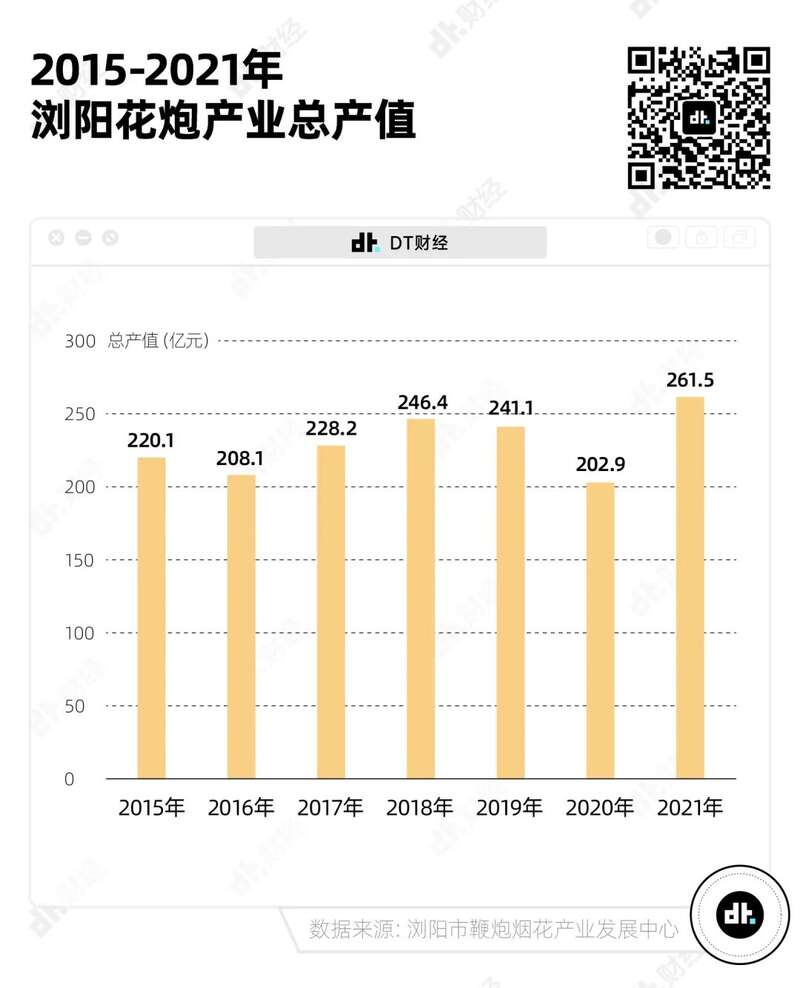

花炮金三角认领祖师爷之争,从侧面反映了花炮产业对它们的重要性。抛开史料,仅从数据上看,这三个县城中,浏阳的花炮产业,是目前发展得最为成熟的:

2021年,浏阳的烟花产值达到262亿元,出口总额占全国总量的60%以上,内销总额占全国总量的50%以上。

也就是说,在中国,每点燃两个花炮,就有一个来自浏阳。

浏阳的花炮产业始于唐、兴于宋,到了清光绪年间,农闲时从事花炮生产的浏阳人已有30余万,最高年产达25万箱,并且有大量花炮被运到港澳出口、远销南洋。

但浏阳花炮现代意义上的兴盛期,还要从改革开放算起。

阳花炮非遗传承人、湖南庆泰花炮集团有限公司董事长黄蔚德回忆起童年时,总是能闻到一股浓浓的花炮味:从小,他就跟着父辈做鞭炮,学着插引线、扯花炮筒子。

到了十四岁,他和身边很多年轻人一样,选择进入花炮厂做工,一干就是二十年,直到1986年创立自己的鞭炮厂,成为彼时浏阳两万多家花炮企业的老板之一。

禁放的重击

上世纪八九十年代,浏阳的花炮企业虽然遍地开花,但大多属于小规模的家庭作坊:农闲时,全家老小都在家里制作烟花爆竹,没有统一的生产标准,也罕见有效的安全措施。

(早期的花炮作坊 来源:凤凰网)

安全隐患是一把悬在浏阳花炮产业头上的达摩克里斯之剑。1998 年起,浏阳市政府取缔了上万家非法生产的手工作坊,花炮产业经过多轮整合提升,开始从作坊式运营转为集团式发展。

与此同时,一个即将改写中国花炮产业的变化,正在全国各地悄然发生:1992年,出于对燃放安全和空气质量的考虑,广州首开禁放之河;1993年,北京也跟随其后。由此开启了绵延之后十余年、触达三百多个中国城市的烟花爆竹禁限放政策。

2013年后,全国范围内的烟花爆竹禁限放,给了浏阳的花炮产业一记重击。

浏阳目前仅有443家烟花爆竹企业,自2015年之后每年新增注册企业则呈现断崖式下跌。

曾经为北京奥运会提供烟花、被称为“烟花第一股”的熊猫烟花,2009年在北京全市总销量60万箱,但到了2019年,这个数字跌落至2.3万箱。

烟花业务遇冷,公司转型做起了互联网金融,连名字也改成了“熊猫金控”,但P2P频频暴雷,熊猫金控最终也难能幸免。2022年11月,公司称其实际控制人赵伟平因涉嫌非法吸收公众存款罪,已经被采取刑事拘留措施。

熊猫烟花的陨落常常被用来佐证花炮行业的式微。但这并非花炮行业的全貌。

如果仅看总体内销体量,2013年后的花炮行业,确实大不如从前火热。但与此同时,一部分花炮企业已经通过早早转型,在行业瓶颈期找到了一条新的出路:专业燃放。

做专业,做出海

回看专业燃放在中国的发展历程,2008年是一个重要的分水岭。

北京奥运会开幕式上,由艺术家蔡国强带领团队设计的“大脚印”烟花表演,给全世界观众都留下了深刻的印象。完成这场烟花表演的关键之一,是一套在当时最为前沿的数字点火系统。

(2008年北京奥运会开幕式上的“大脚板”烟花,来源:视频截图)

而在此之前,烟花燃放是一项纯人工的手艺活。对于银达利烟花的董事长张秋明而言,人工烟花燃放的记忆可以追溯到1984年:

国庆35周年庆典前夕,他开着一辆东风牌汽车,拖着八千多发礼花弹和组合烟花驶向安徽,并在此完成了他生平第一次全盘操作的烟花燃放。

这次手工点火持续了近60分钟。当张秋明将最后一发礼花弹顺利送上天空,他整个人瘫倒在了田里。

从作坊学徒一路摸爬滚打、直到1996年创立自己的花炮公司,张秋明记忆中的烟花燃放就是“点火放炮,安全热闹。关注的是设备问题,比如点燃了没有,全部打上去了没有?没有什么艺术性。”

在接受湖南卫视的采访时,张秋明说,他第一次意识到烟花燃放远不止于“把烟花放到天上”这么简单的,是2006年浏阳国际花炮节上,他观赏到的法国焰火作品《美人鱼》:原来烟花燃放可以结合灯光、音乐的编排,成为一种全新的表演形式。

这场焰火表演,似乎对张秋明一直以来关于花炮品牌化的迷思做出了解答:“大家知道浏阳烟花,但会知道具体是谁手上做的吗?大家不会关心。大家记住的是那些台上的人。我当时就在想:为什么我不能成为那个即赚钱又出名的人呢?”

2009年,数字点火系统在国内普及。张秋明的团队也开始正式从花炮的生产销售转型专业燃放,成为了中国第一批做专业燃放的烟花人。

就在前一年,张秋明的女儿张扬,也从大学毕业,加入了父亲的团队。但和父亲相比,张扬站在了完全不同的起点上:她在职业生涯之初,就参与了长沙橘子洲音乐烟花的筹办。

2010年开始,长沙市政府定期在橘子洲举办焰火表演。每周一场20分钟的音乐烟花秀,用张杨的话说:就此“打开了专业燃放在中国的局面”。

张杨告诉DT财经:“橘子洲周末烟花登场之前,大多数人放烟花的理解就是,我能够把它放上去就ok了。这个烟花放得好不好,衡量标准是用的产品多不多、产品的规格大不大,是通过这些很客观的数字去评价的。但是有了橘子洲周末烟花的这个舞台以后,大家就开始在文化创意、情绪表达以及产品定制上深耕了。”

2013年,“一带一路”的外交战略伊始。于是,就在禁限放令几乎覆盖全国、许多浏阳花炮企业开始减少内销产量时,中国的专业燃放团队开始频繁出海。

英语专业的张杨,也得到了更多前往世界各地交流学习的机会。她印象中最为深刻的,是2014年参与的纽约新春焰火表演。

曾经,浏阳烟花只作为产品出口海外(浏阳河边常年有手握产品清单的欧美买家实地选品),就算是参与燃放,“最多输送几个操作技术员,但在设计编排、文化创意方面几乎没有什么话语权”。但2014年,张杨的团队主导了整个表演的创意,从音乐编排到烟花选品,都由中国团队亲自操刀。

(2014年纽约新春焰火来源:银达利烟花)

那年冬天的纽约正遇大寒,张扬的团队在零下20摄氏度的户外环境中,从早上七点到下午六点持续作业。但表演结束后,观众的反馈,尤其是当地华人的认同,让张杨觉得一切付出都是值得。

这几年的海外经历,让张杨更确信:“中国目前的烟花燃放技术已经能够达到世界领先水平。”

技术的提升,自然促进了产业发展。2021年,浏阳焰火企业累计燃放文旅焰火1600多场次,总金额约3亿元,占全国文旅市场85%的份额。成绩虽好,但专业燃放所能占到的产业体量,始终有限。

张杨估计,在浏阳,持有专业燃放操作员证的技术人员,只有7000-8000人。按照一场烟花燃放30个技工的标准算,同时期能完成的烟花表演只有200多场。而这些项目中,上百万的只在少数。

文旅烟花的3亿元市场,在总金额接近300亿元的浏阳花炮产业中,只是沧海一粟。

网红烟花的诞生

中国花炮产业的大头,仍然在满足个人燃放需求的消费类烟花。

2021年,浏阳的烟花产值达到262亿元,同比增长28.9%,就业人员达30万。

在禁限放令的推动下,浏阳烟花人一直在寻找着更安全、更环保的烟花品类。“微烟”“无硫”“少尘”,这些关键词已经成了近几年浏阳烟花生产的主旋律。

而短视频的兴起,让这些新品类找到了更大的受众群体:烟花的色彩和光火,自带视觉刺激,尤其适合短视频的传播方式。一种新的职业也应运而生,那就是“烟花博主”。

云哥就是其中之一。他在抖音上运营的账号@烟花之乡云哥 有85.6万粉丝,在垂直做烟花内容的账号中,处在较为头部的位置。

云哥是土生土长的浏阳本地人。早十几年,他和大多数浏阳人一样,在小作坊里从事花炮生产的工作。他告诉DT财经:“我们这种生产没有计划性,觉得今年好卖就去做,但到了年底不一定好卖。管理也有一定问题,没赚到多少钱。”

2016年前后,云哥开始慢慢转行做自媒体,并合伙创立了烟花爱好者工作室。

云哥的视频内容,主要包括烟花新品介绍,和燃放安全知识普及。和普通的短视频博主不同,烟花博主的变现途径更有限:网购烟花爆竹是违法行为,烟花博主不能直接带货,只能接到一些烟花厂的推广合作,为它们间接引流。

和云哥这样的“个体户”烟花博主同台竞技的,还有浏阳许多颇具规模的烟花企业。

他们都看到了短视频的巨大潜力,不仅成立专门的传播部、高薪聘请营销专家强推烟花品类;在产品研发上,也把“互动性强、适合拍短视频”的考虑放在首位,并由此在2019年推出了“城市烟花”系列。

“这个系列是能够在城市里放的小型冷光烟花,但还是会受到禁放限制。初衷是想吸引到年轻人来放烟花。因为禁限放,现在的90后和00后之间有一个断带,他们可能不太有放烟花的习惯。”云哥说,这几年在短视频上最火的烟花产品,几乎都属于“城市烟花”。

比如机枪造型的“加特林”,是近年来互联网上的顶流烟花。机枪造型的加特林,一支能喷射 600 多发烟花吐珠,好几支绑在一起,点燃时仿佛连珠炮。新冠来袭时,短视频平台上盛行#用烟花爆竹驱赶疫情#,而火力十足的加特林恰好为这种情绪提供了出口。

(来源:抖音@浏阳日报)

除了“加特林”开炮,还有“水母”升天、“孔雀”开屏,这些听到名字就能形象联想的网红烟花,正是近几年浏阳花炮产业的救市利器。

作为最早推出“城市烟花”的企业家之一,银洋烟花的董事长在2022年走访湖南各地时,发现了一个另他感到欣喜的变化:

有很多经销商的仓库不再只在年底囤货,而是随时保持在“饱满”的状态:“存放的都是城市烟花产品,这直接将烟花消费变成了日常消费,打破行业固有的‘年产季销’的市场结构。”

花炮从业者的愿景固然美好,但烟花爆竹燃放规定,仍然在很大程度上决定了消费习惯改变的上限。据DT财经不完全统计,目前大多数城市仍然处在全域禁放的状态,今年出现的部分政策松动,也多仅限于春节期间。

写在最后

禁限放以来,每年春节都有怀念烟花的声音。但今年的呼声尤其高。

在知乎“为什么有些人呼吁放开燃放烟花爆竹?”的问题下,有1419个回答——

@平老虎 说:“在郁闷的一年终于过去,很多人终于能重新掌握自己的生活之后,看着震撼的烟花在自己眼前的黑夜炸裂,震耳欲聋,同时飘来硝烟的味道,那种感觉不是在100寸的电视上看一百场跨年晚会上比这壮观一万倍的焰火能替代的。”

@这就不科学 的解释是:“因为它真的很绚烂,很漂亮。当烟花在夜空中,炸开的那一刻,真的很有喜庆的感觉。我想几百年前的古人也是这样认为的,才选定了烟花爆竹作为春节的庆祝。”

不过事实上,中国人最早在春节放爆竹,并不是一个审美选择。

据《荆楚岁时记》记载:“正月一日,鸡鸣而起,先于庭前爆竹,以避山臊恶鬼。”所以过年放烟花爆竹的习俗,实际上起源于一个非常实用的目的:驱鬼、辟邪。

在疫情政策陆续放开、新冠毒株持续占据头条、各地医疗资源不断透支的这个春节,我们对烟花的怀念似乎呼应了古老的习俗:

我们对未知的忧虑伴随着新年的喜悦,如果能在烟花爆竹中掷地有声地炸裂,或许,才会迸射出重新出发的勇气。