【导读】

2022年5月3日早,一则杭州市国家安全部门对涉嫌勾结反华势力、危害国家安全的“马某”采取强制措施的媒体报道发布后,资本市场急剧反应,港股强震,阿里跌9.21%,京东跟跌8%。其后媒体紧急辟谣嫌疑人为三字名“马某某”,股价瞬间反弹。有评论指出,缺失的那个“某”字,恐怕会成为史上最昂贵、最刺激的汉字。这一乌龙事件,不仅侧面反映互联网传播的威力,更反映在信息过载的时代,突发性、不确定性带来的恐慌和避险诉求,更容易使误读扩散到全社会。在这样的环境下,避免媒体报道的误差、保持信息的准确性是何其重要。

本文指出,媒介恐慌是风险社会中危险的重要因素。在媒介愈加发达的今天,公众对世界的认知,越来越依赖媒介信息。一方面,大众传播具有雷达功能,可以预警潜在的或正在发生的风险与危机,使公众及早或及时采取自救或救援行动,从而将风险与危机规避或将损失降低到最少。但一方面,恐慌信息是大众传媒最适合传播的信息之一,媒体倾向于夸大现实、“过度报道”引起民众注意,将不必要的恐慌不恰当地放大。另外,自媒体时代,人人都可以传播,但不是人人都遵守媒介伦理和传播道德,可能传播错误信息而使社会陷入恐慌。

作者认为,面对媒介信息,我们应采取一种“尽信不如无”的态度。媒体可以制造恐慌,也可以制止恐慌;可以放大风险,也可以修复危机;可以预警社会安全,也可以改变社会矛盾。在多种媒介渠道传播的各种耸人听闻的恐慌信息面前,不妨先问自己一句:“我们真的应该害怕吗?”

本文原载《文化纵横》,原题为《风险社会中的媒介恐慌》,篇幅所限,内容有删节。仅代表作者观点,供诸君思考。

风险社会中的媒介恐慌

▍媒体报道:型塑大众认知偏好的隐微之源

德国社会学家贝克在《风险社会》中预言,我们所处的时代,正在迫使人类逐渐走向越来越不安全的风险社会,其中时刻并到处充满着危机、恐慌与焦虑。他认为,风险社会的危险的核心概念是:有组织的不负责任,危险的社会爆发。风险只是焦虑的第一步,随着风险演变为危机,焦虑也从个体延伸到国家层面,形成“恐惧、恐慌与恐怖”。对个人而言是恐惧,对群体而言是恐慌,而对政权而言则是恐怖。

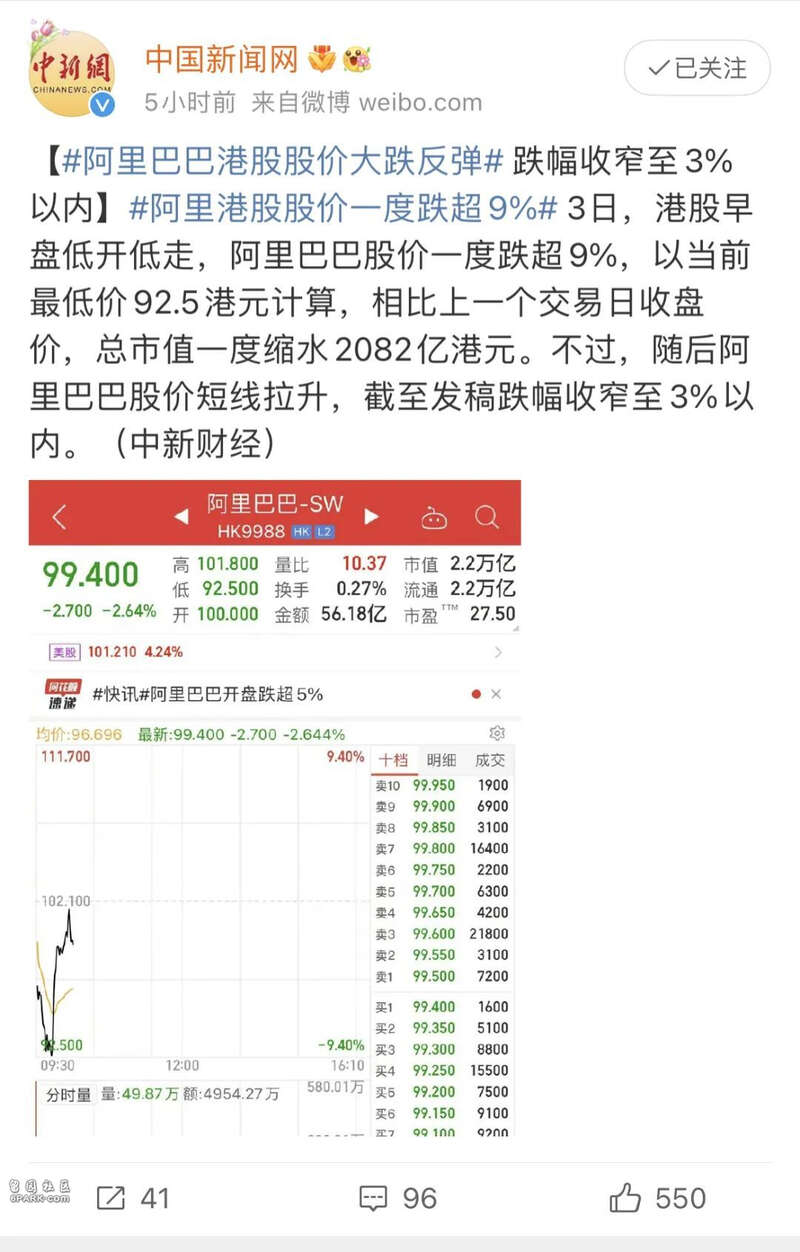

(面对超9%的跌幅,阿里巴巴总市值一度缩水2082亿港元)

美国著名的传播学者马克斯韦尔 · 麦库姆斯(Maxwell Mccombs)在《议程设置:大众媒介与舆论》中,用关于得克萨斯民意调查的案例指出了大众传媒在危机制造中的作用。得克萨斯民意调查的问题是:公众认为国家面临的最重要的问题是什么?在1992年的调查中,只有2%的人提及犯罪,到1993年秋天,15%的人提及犯罪,而到了1994年上半年,三分之一的得克萨斯受访人提及犯罪。具有讽刺意味的是,当公众的关注上升到极高程度时,现实犯罪的统计数字却表明同期犯罪率实际在下降。那么,被调查的公众为什么会对实际减少的犯罪不断提高其关注程度呢?答案是,新闻媒介的犯罪报道。

这可以溯源到美国早期新闻传播学者李普曼在《公众舆论》中所阐述的“拟态环境”,他指出,人们通过媒介获得信息来建立对身边环境的认知。在媒介愈加发达的今天,公众对世界的认知已经越来越依赖媒介信息,而大众传媒最适合传播的信息之一就包括了恐慌信息。《纽约时报》曾指出,媒体更擅长制造恐慌。和麦库姆斯的研究结论类似,《欧洲犯罪学期刊》一项来自德国的调查也得出媒介制造了不必要恐慌的结论。德国警署的犯罪记录表明,从1995年以来,10年间德国的犯罪行为一直在减少。但一项对公众的调查却表明,公众相信或假设认为,犯罪行为增加了。进一步的研究显示,看电视的方式与相信犯罪行为增加有相关关系,电视广播传播的包括虚构的或是事实的犯罪内容,激发了受众对真实世界感知的偏向。

电视能够在观众中培植对犯罪的恐惧,不仅通过新闻报道,而且还包括了娱乐节目。传播学者格伯纳及其同事通过大量研究后发现,长期接触电视媒体的观众,容易产生一种 “邪恶世界综合症”:“长期看电视容易培养一种认为世界比较邪恶与危险的印象,因为电视中那些频繁出现的暴力行为几乎无法避免。”由于该研究针对的是电视受众,那么,网络时代长期运用网络传播并接触类似信息的人们是否也会产生类似的世界观,还有待学者们进一步考察论证,但可以肯定的是,媒体通过大量有关风险、危机、犯罪、暴力的报道,的确会给受众以“世界危险”的“拟态环境”,也的确容易导致受众心理的微妙变化。

▍过度报道:“真相”制造的恐慌

对于个体的恐惧心理如何演变成群体的恐慌心态,大众心理学研究给出了答案。勒庞在《乌合之众》中指出,公众因风险而产生的想象力,才是引起恐慌的关键。当年席卷欧洲的流行性感冒仅在巴黎一地便造成了5000人的死亡,但是由于这一事件是以每周发布的统计信息报道的,所以,事件对民众的想象力几乎没有任何影响。相反,如果一次事件造成的死亡只有500人而不是5000人,但它是一天之内甚至瞬间发生于公众面前,可以被公众直观地感受到恐惧,那就会成为引人注目的事件。影响民众想象力的,并不是事实本身,而是它们发生和引起注意的方式。

在当代依然值得反思。著名的政治与外交专栏作家、记者安妮 · 艾博巴姆(Anne Applebaum)认为美国人民由于持续的焦虑,从而错误地计算了后9 · 11时代的风险。“2001年9月11日以后,成千上万的美国民众放弃了飞机作为交通工具而改开汽车,显然他们认为开汽车更加安全。但事实上,每年美国高速公路上的车祸死亡人数是4万人,这一年的数据两倍于过去40年来所有商业飞行事故中的死亡人数。另外一组数据显示,在恐怖袭击中身亡的可能性于2002年是九百万分之一,但同一年,于交通事故中死亡的可能性是七千分之一。由于采取了避免飞行的预防措施,许多的无辜者因此丧生”。那么,美国公众对商业航空的恐惧是如何形成的呢?

美国学者格拉斯纳(Glassner)的《恐惧的文化——美国人为什么害怕错误的事物》对他认为的一些被美国政府和媒体过高估计的风险提出了批评和质疑,其中就包括对航空交通的误解。从平均数上看,普通人在飞机失事去世的概率大概是四百万分之一,这一概率大约和美国州立彩票中奖的概率相当。格拉斯纳认为,公众对商业飞行的恐惧和误解,和媒体的“过度报道”有关。在某起有110人丧生大型飞机失事事故中,《今日美国》一家媒体单独报道这一事件就做出了110篇新闻,而其中的71篇消息,是在飞机失事两周内刊发的。同样在这两周内,《纽约时报》、《芝加哥论坛报》、《华盛顿邮报》、CBS、NBC,每家媒体都播报或刊发了50篇左右的报道。在9 · 11之后,美国民众对飞行的恐慌达到顶峰。

▍人人传播:强化舆论监督,还是掩盖事实真相?

对于舆论监督而言,使公众人物因为人人传播而产生恐惧,有利于公众利益保障。当年江苏卫视主持人金思辰曾通过微博爆料:某节目录制,请来一领导做嘉宾,刚说321准备,领导突然叫停。然后走到一旁,默默摘下手表,穿上外套,系上扣子,挡住皮带,照照镜子,确认无误,才放心回到场上说可以开始。领导因手表被公众关注并引起“人肉”搜索始于南京的周友耕,兴于陕西省安监局局长杨达才,以至于网民戏称微博已经成为反腐举报平台。可见,微博所带来的恐惧,其量级可能之大。

但对于普通民众而言,这种人人传播同样带来内心的恐惧。当年北京7·21暴雨广渠门遇难者家属邱艳,在丁志健的遗体告别式结束后当天下午5 时,就走进湖南卫视《完美释放》节目录制现场。首次面对媒体的邱艳首先强调:“如果不是网络上的语言太恶毒, 我不会在这个关键的时候还来上节目。”她在节目中表示:“我今天来上节目,就是想把有些事情澄清一下。我先生那天出去是为了谈公事, 最后3个电话都是打给我的,我第一时间赶到现场,所谓的“情人” (网上传言)我根本不用解释。网上还有人说他自救能力太差、甚至直接说他用头去撞玻璃是“白痴”,我想说的是,我先生头上的伤是救援人员砸开玻璃时不慎碰到的,我和我的邻居都看到了。我先生身体素质非常好,每天晚上都要做100 个俯卧撑。他在2007年就开车了,不是新手。网上传言说他傻, 身体不好所以无法自救,这都是很荒谬的。”群体误解力量的产生,正是和微博等社交媒体的兴起有关。公众有了自媒体的传播手段,人人都可以传播,人人都成为记者甚至主编,但却不是人人都遵守媒介伦理和传播道德,由此产生的传播风险不可避免。

当这种误解的传播风险从个体扩大到某个特定群体时,恐慌和危机都可能扩大为全社会的。1768年江南流传谣言:有僧人剪断小孩辫子窃魂。在谣言传播的初始阶段,经常有信以为真的民众把游方僧人抓起送官。官员在明知僧人冤枉的情况下,却没有尽力平息谣言,而是采取应付的态度,无形中对谣言起了推波助澜的作用。于是,“叫魂”传遍大江南北,半年内朝野社会陷入恐慌。从这则风险转换为危机的事件中可以发现,由于云游僧人等处于社会边缘,不被公众日常生活经验所认可和理解,所以很容易被妖魔化。这种事例在网络时代依然存在,例如初衷是解决儿童乞讨问题的“随手拍解救乞讨儿童”,因为误信并传播“人贩将健康儿童拐卖后致残乞讨”的都市传说,以为拍摄残疾乞讨儿童或健康乞讨儿童,就能够找到被拐儿童,在造成公众恐慌的同时,曾掀起了覆盖全国的轰轰烈烈的随手拍活动,结果却是并不能够在街头找到被拐儿童,从解救的被拐儿童看,也并没有被致残的案例。这一活动之所以在短时间内会形成全国的对乞丐的声讨,其实质还是对乞讨人群的厌恶和恐惧,认为他们都是潜在的暴力犯罪分子。因此,在风险社会中,贝克强调了“文化的认识与风险”,文化的误读与误解才是产生恐惧与恐慌的真正原因。

▍恐慌?尽信不如无

吉登斯和贝克认为,风险和自由、民主一样,是一种“普世价值”,风险带来的恐惧和恐慌有着无可比拟的现实价值,可以让社会更团结,人类更加具有共性。这不由得让人想起霍布斯的《利维坦》,国家作为利维坦式的巨人,可以拯救个体于恐慌。在全球化时代,风险超越了传统意义上的国家内涵。

试图通过战争等强硬方式取消对风险的恐惧,往往只会带来更强烈的和更大范围的恐惧与恐怖。英国兰开斯特大学犯罪学教授凯斯 · 斯宾斯(Keith Spence)沿用了贝克风险社会的理论,表达了风险社会理论对反恐时代的意义,他指出:国家安全和主权概念在语句上联手建构了反恐战争,这非但不能消除恐怖活动,反而增加了人们的紧张和焦虑。

于是,传播成为避免社会恐慌的最有力手段之一。传统媒体和新兴的网络媒体、特别是社会化媒体,正在成为有效的风险与恐慌应对手段。媒体对于风险社会的传播产生了双重功效。一方面,大众传播具有雷达功能,可以预警潜在的或正在发生的风险与危机,使公众及早或及时采取自救或救援行动,从而将风险与危机规避或将损失降低到最少。另一方面,大众传播可能夸大现实,将不必要的恐慌不恰当地放大,从而不是因为风险或危机,而是由于传播了错误信息,使社会陷入恐慌。

不论传统媒体还是新兴媒体,在风险社会都扮演着越来越重要的角色,媒体可以制造恐慌,也可以制止恐慌;可以放大风险,也可以修复危机;可以预警社会安全,也可以改变社会矛盾。在多种媒介渠道传播的各种耸人听闻的恐慌信息面前,不妨先问自己一句,“我们真的应该害怕吗?”