作者:周哲浩/陈畅

编辑:李墨天

出品:远川研究所泛财经组

判断一位商业大亨的名望,既要看他的财富规模,也要看他的社会地位,更要看他的葬礼规格。

澳门赌王何鸿燊的葬礼,云集了半个香港的娱乐圈和商界人士;祖籍福建的印尼富商黄奕聪去世时,印尼总统佐科威带着一众商业巨贾前来悼念;泰国的华人首富陈弼臣于1988年病故,泰国国王专门为陈弼臣举办了泰国传统的火葬,并亲自点燃了柴堆。

在美国媒体人乔·史塔威尔(Joe Studwell)的书里,这些大佬被统称为“教父”。史塔威尔从20世纪80年代开始在亚洲从事新闻工作,替《经济学人》的商务情报部门写了大约十本与中国有关的小册子,2007年,他撰写了一本聚焦东南亚大亨的书,名叫《亚洲教父》。

史塔威尔后来专门澄清,用“教父”这个概念,并不是要说大亨们有多么冷酷毒辣,书里也没有类似麦克·柯里昂枪杀毒枭索拉索这种好莱坞式的情节,但教父们的传奇往事,依旧足够令人瞠目。

比如教父家长式的作风——“糖王”郭鹤年在开《南华早报》董事会议时,怒斥48岁的儿子让他滚蛋,让一旁的董事尴尬得不知道该往哪儿看。

又比如教父开枝散叶的家族血脉——陈弼臣的长子陈有庆活跃在香港金融界,儿媳妇是泰国科技部长;黄奕聪情定印尼,据称有7位妻子和40多个儿女;菲律宾的郑周敏在2002年去世时,留下了14个子女,由女儿郑绵绵接替他管理着庞大的亚洲世界集团。

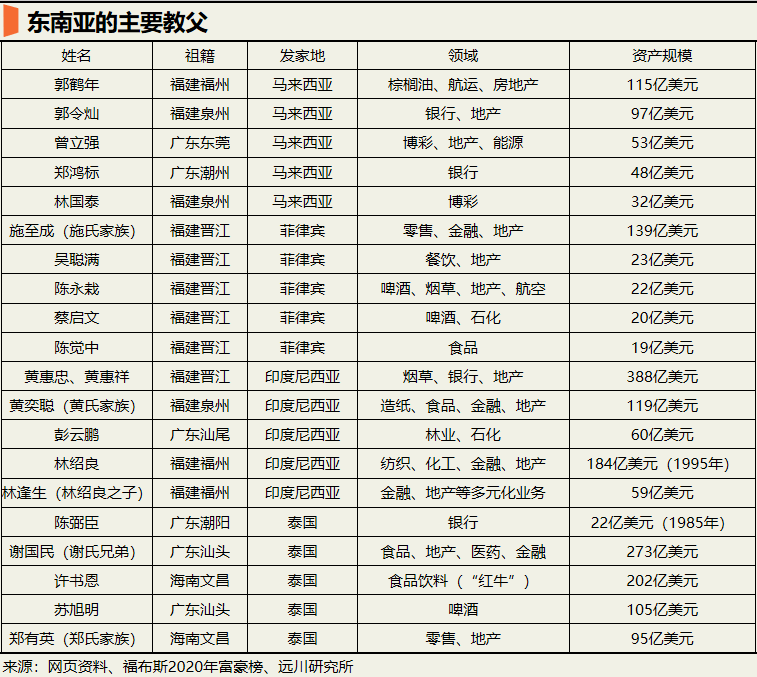

抑或是教父错综复杂的朋友圈——印尼的华人首富林绍良和执政长达32年的苏哈托是生死之交;生于福建晋江的陈永裁是菲律宾前总统埃斯特拉达的大金主;陈弼臣掌管盘古银行时,马来西亚的郭鹤年、印尼的林绍良、泰国的谢国民都是他的客户。

亚洲教父们的人生经历往往大同小异:他们不是出生在中国,就是出生在当地的华侨家庭;他们大多涉足烟草、金融、地产等“政策密集型”行业;他们在青年披荆斩棘,在壮年翻云覆雨,在晚年闲云野鹤。他们既是实业大亨,也是资本大鳄,还是慷慨的慈善家。

从华人下南洋与殖民时代,到战后轰轰烈烈的民族独立运动,军队和大独裁者与东南亚的经济的复苏和崩溃交相辉映,教父们闪转其间,成为了这片土地的底色。

林绍良的财富一度超过李嘉诚;谢国民在泰国把正大集团发展成了国内规模最大的农业贸易公司;陈永栽在费迪南德·马科斯的庇护下主宰了烟草行业,掌握了主要银行;在马来西亚,郭鹤年的“糖王”往事自不必多提,郭家最新的IP,是营收达到两个茅台的金龙鱼。

而史塔威尔在书中提出的问题是:教父到底是东南亚经济增长的推动者,还是受益者?东南亚的繁荣奇迹是拜教父的努力,还是说教父只是这种繁荣的产物?

南洋旧事

成为教父的第一步,是寻找靠山。

1938年,林绍良为了不被抓壮丁,从福建乘船来到印尼爪哇投奔叔父,行李不过只有几件随身衣物。他和回村探亲的一位印尼华侨结伴上路,两人以父子相称,不仅掩人耳目,还省了一半路费[1]。出国前劳工成群地被关在一起,能活着到达目的地的人不到一半。

在下南洋的流民浪潮中,福建和广东占据了大多数。大量的华人劳工南下塑造了二战前东南亚诸国独特的社会格局:殖民者-华人-当地人。

菲律宾和泰国有蔗糖,马来西亚和印尼有锡矿。二战前,印尼的锡产量占到了世界总产量的20%。东南亚的殖民者一方面忌惮当地人的反抗,又需要大量的廉价劳动力,华人成了不二之选。久而久之,殖民政府找到了一个维系社会治安与稳定的方法:以华治夷。

在荷兰治下的印尼,殖民政府提拔了少数华人担任社区领导,还授予他们“上尉”这样的军事头衔。马来西亚报纸《海峡观察》一语道破了东南亚阶层的玄机:殖民政府并不直接与底层华人打交道,这是帮会做的事情。

这句话的真实含义是:只要能帮殖民者管理好劳工,就能获得殖民政府的赏识。

林绍良的老乡陈建仙,移民马尼拉后改信天主教,给自己取了一个和西班牙总督一样的英文名;印尼的黄仲涵凭借华人区“玛腰”(Major的音译)的官位,住上了宫殿,每次回家一下马车,就有仆人递上洒了香水的毛巾擦脸洗手。

第一代教父中的集大成者,是出生在广东江门的陆佑。如今马来西亚吉隆坡最热闹的大街便以他的名字命名,陆佑路南段的高架有八条大道,北段从房屋到商场再到学校和墓园,包罗万象。

陆佑,19世纪初马来西亚最富有的华人

1858年,只有13岁的陆佑来到尚属马来西亚的新加坡,在广东商人的烟庄里打杂。19世纪中期,随着马来西亚锡矿被发现,陆佑离开新加坡前往锡矿所在的达拉律,加入了当地最大的两个华人帮派之一的义兴三合会。陆佑懂点英文,头脑灵活,很快成为帮派头目。

而他更厉害的地方在于获得了英国殖民者的信任。通过和殖民政府的关系,陆佑拿到了政府颁布的收税许可证,意味着他可以合法的向手下上万名挖矿的劳工提供鸦片、烈性酒和赌博场所。随后,在英国镇压当地土著的过程中,陆佑又拿下了殖民政府的粮食订单。

凭借这些资本,陆佑接连涉足了赌场、烟酒等行业,甚至发行了自己的银票。有一段时间,在马来西亚很多地方,陆佑的银票比政府的钞票还要受欢迎。据说在他的鼎盛年代,马来西亚的华人分三种:帮陆佑干活的人、等着帮陆佑干活的人,和陆佑。

英国人与陆佑的关系成为了东南亚殖民政府治理国家的范本:得益于东南亚丰富的自然资源,殖民者向华人颁发特许经营证书,由华人进行管理和经营。商人们在政治的庇护下获利,掌权者从商人手中获得资金支持。即便经历了二战后殖民地民族独立的浪潮,这种分享权力的模式也没有消失。

比如泰国华人首富陈弼臣的政治庇护人是泰国警察总监炮·是耶暖(没看错,就是这么个名字),而这位炮同志又是泰国王家陆军总司令的女婿;而生于福建泉州的马来西亚赌王林梧桐,在马来独立后获得了全国唯一一张赌场牌照,据说很多政界要人都匿名持有股份。

这种现象是如此普遍,以至于各国都有类似的词汇来描述:印尼有“主人公企业家”,菲律宾有“裙带资本家”,而在陆佑发迹的马来西亚,把由马来人担任领导,但实际上由华人管理的企业叫作“阿里巴巴”企业(阿里指马来人,巴巴指华人)[2]。

教父们相互帮衬是一种常态。1969年,听闻印尼要放开面粉生意的郭鹤年找到林绍良,希望能分一杯羹。林绍良面露难色,因为印尼的工业部部长已经把生意许诺给了另外一个华商。不过,林绍良答应郭鹤年自己会争取一下,他需要飞到雅加达去见了一个人。

不到72小时,郭鹤年接到了林绍良的电话:“我办妥了[3]!”林绍良去见的那个人,是时任印尼总统苏哈托。

灰色繁荣

成为教父的第二步,是拿到一块牌照。

牌照的背后是政治,所以伏笔可能会埋很多很多年。印尼独立革命期间,林绍良所在的华人商会给了他一个任务:保护一位遭到荷兰情报人员追捕的革命军将领。深受儒家影响,对义士形象崇拜有加的林绍良不辱使命,将领在林绍良家里一藏就是一年多。

将领名叫哈山·丁,是后来印尼共和国第一任总统的苏加诺的岳父。作为一个激进的民族主义者,印尼华人在苏加诺执政期间被大规模遣返。光是1960年一年,就有13万华侨回到了中国,费用全部由中国承担。林绍良能够幸免,革命年代的“友谊”或许起了重要作用。

林绍良和苏哈托的“友谊”同样源于战争,印尼独立革命期间,苏哈托一度担任军需主任,天天与华商打交道。林绍良一边走私丁香,一边把枪支弹药藏在走私船底,每次运抵前线,印尼官兵都向他欢呼致意,因为林绍良从不收印尼军队的运费。作为回报,军队给林绍良的灰色生意大开绿灯。

掌舵印尼32年的苏哈托是个天生的保守派。掌权后,他向那些听话、执行力强,又不会构成政治威胁的商人发放了特许经营证书。这项政策的本意是杜绝投机买卖,稳定日用品价格。但熟悉历史的人都清楚,如果只有牌照没有监管,早晚都会“走了一些弯路”。

1968年,林绍良得到了印尼一半的丁香进口特许经营权,一年后,这项特许经营权就变成了对面粉进口、加工和销售的完全垄断。而这家面粉厂当时能赚的钱,相当于20世纪90年代美国面粉厂利润的六倍[2]。

为了经营面粉,林绍良专门成立了波戈沙里公司。有趣的是,公司的资本金只有10万美元,而印尼国家银行却慷慨的给了它280万美元的贷款——也许是因为总统苏哈托亲自主持了公司第一座面粉加工厂的落成典礼。

林绍良与苏哈托共进午餐

仔细观察教父们“白手起家”的经历,就会发现“资源贸易+特许经营权”才是他们发家的秘密。他们的人生关键词出奇的相似——从“大米、橡胶、面粉”,到“轮胎、烟草、纺织”,再到“银行、证券、房地产”。

马来西亚的张明添依靠走私橡胶赚来的钱,建立起了银行和金融公司;华人望族出身的黄惠忠,控制着印尼三大烟草公司之一的达吉姆公司;林德祥在印尼的产业从轮胎横跨到银行;新加坡的李光前同样靠橡胶起家,继而成为了华侨银行的大股东,史塔威尔在书中说:

他与李光耀的关系很有分寸、恰到好处。

掌权者为大亨提供便利,大亨自然也要投桃报李。苏哈托的两个女儿持有林绍良创立的中亚银行的股份,至于他的妻子婷夫人,商圈内对她有个恰如其分的称呼——“提成夫人”。

同样是第一夫人,菲律宾总统马科斯的妻子出手更加阔绰,光是鞋子就有3000多双,甚至从非洲进口野生动物。马科斯用一通电话和一袋钱搞定了肯尼亚野生动物出口的法规一时传为佳话。为了让长颈鹿、斑马、水羚有适宜生长的环境,马科斯在菲律宾腾出了一个小岛,驱逐了岛上的居民[5]。

20世纪70年代,马科斯通过戒严令掌握了权力,彻底清除了地方军阀,并“选择性地”向寡头和旧的经商模式宣战。所谓“选择性”,可以理解为打压异己的优雅表达。代表作是在马科斯的授意下,他的小舅子以50万比索收购了一个价值5000万比索的新闻集团。

马科斯夫人的名鞋收藏

在1974年之前的菲律宾,医生、律师、工程师等社会职业都不对华人开放,从商是为数不多的选择。后来成为菲律宾第二大富豪的陈永栽,以工作勤勉和商业头脑著称,据说能同时参加七个会议。为了能随时视察名下工厂,陈永裁专门购买了一架直升飞机。

陈永栽的第一家小型烟厂就开在了马科斯的家乡,在马科斯的庇护之下,他的幸运烟草公司获得了一连串的优惠政策,一跃成为菲律宾的烟草大亨。相比东南亚其他国家,菲律宾政坛的腐败有过之无不及,这也注定了富豪与政治纠缠不清的灰色身份。

1986年,执掌菲律宾政坛20年的马科斯流亡夏威夷,迎接陈永裁家族的是与政府长达20年的贿赂与逃税诉讼。1998年,陈永裁重金支持埃斯特拉达竞选总统,而当两年后埃斯特拉达贪污丑闻曝光时,陈永裁毫不犹豫地呼吁埃斯特拉达辞职,并转而支持新总统阿罗约。

2004年,菲律宾遭遇严重的财政危机,阿罗约呼吁全国5000个最富家庭各捐款100万比索(约2万美元),成立一个50亿比索的“爱国基金”,熟悉菲律宾国情的陈永裁当即表示,自己会捐献200万比索。

马科斯夫妇与美国总统里根

日本学者义原国雄将东南亚的制造业称为“没有技术的工业化”:教父们经营的大型企业,本质上都依赖于受到保护的市场、卡特尔和公共项目毫无竞争的投标。教父们把心思都花在了控制上,而把项目管理和技术交给了外国人,导致企业乃至整个国家的技术落后。

晚年的教父习惯于大谈特谈自己对经济的贡献,以及对慈善事业的热衷。但在书中,史塔威尔给出了一句不留情面的评价:东南亚地区经济发展的第一推动力,实为无数勤俭的中小企业家与普通大众,而非享誉世界的富商巨贾。

后来,一位香港分析师曾这样评价教父们:“这些大亨发自内心的相信:如果不是因为我的经商天赋,你们都得失业[2]。”

多面人生

成为教父的第三步,是学会站队的艺术。

1946年6月9日,一声枪响划破了曼谷大皇宫的寂静,也打撕碎泰国政局脆弱的平衡。直到今天,泰国国王拉玛八世的死因依然是一个谜,泰国官方的说法是“擦枪时走火”。年仅19岁的普密蓬接过国王身份,一年后,军事政变让年轻的国王成为傀儡,经验匮乏的民选政府大败,泰国朝野层层受到军方把控。

之后的几年里,泰国不是在忙着军事政变,就是在忙着预防军事政变,泰国的商人会在墙上挂军事领导人的肖像,有时也挂警察总监和曼谷市长的照片。

深谙泰国政治的陈弼臣在政变发生后为盘谷银行引入了两位新董事:警察总监炮·是耶暖和他的老丈人,王家陆军总司令屏·春哈旺。引入政府股东后,盘谷银行的业绩迅速起飞,在黄金和外汇交易、华裔汇款业务上近乎垄断。

然而,军人集团内部并不稳定。1957年,陆军元帅沙立·他那叻在美国的支持下发动政变,炮总监成为政变的牺牲品。陈弼臣见风使舵,马上聘请沙立为顾问,并且指定他的内务部长、陆军元帅巴普·乍鲁沙天为盘谷银行的主席。他自己则远走香港避风头,直到1963年沙立去世。

自此之后,政商绑定的模式在盘古银行里延续了下来。最直观的体现是,1973年军人政权倒台以后,在1980年盘古银行的董事会里,出了三个泰国总理和两个议会会长[2]。

在香港,陈弼臣致力于建立自己的海外关系网,结交各个国家的大亨。只不过,教父与掌权者大多可以生死与共,教父和教父之间更多的是尔虞我诈。

华裔商人之间错综复杂的关系也有一个专有词汇描述,叫做“竹网”,它的核心含义是:人情比规则更重要,但在利益面前,也没有永远的朋友和敌人。印度评论家潘卡杰·米什拉在《纽约书评》的一篇文章中将竹网称之为“日本以外的亚洲最大经济力量”。

掌握银行信贷的陈弼臣,与郭鹤年、林绍良、谢国民们都有交集,编制出了一张遍布东南亚的金融网络。大亨们对陈弼臣的评价也很值得玩味,说他极具野心,不乏慷慨,也很有个人魅力,而且“大概有六个情妇”。

至于竹网里的“表面兄弟”——郭鹤年在自传中对林绍良颇有微词,他说林绍良与苏哈托关系非同一般,但始终没把自己引荐给这位印尼总统。郭鹤年还提到:“他总拿印尼政府做借口,甚至不用提‘政府’二字,一开口就说,这是国父的想法[3]。”

1988年,长期沉溺于酒色的陈弼臣在病痛折磨中离世。他积累的亿万财富与四小龙国家的航运和地产富豪们不分伯仲。泰王普密蓬和王室成员悉数出席了他的葬礼,中方也派出了驻泰大使代表。葬礼现场,泰王亲自为他下葬点火——从未有企业家获此厚待。

陈弼臣去世这一年,泰国南边的马来西亚发生了一场司法危机,危机对马来西亚影响之深远,直到2008年,依然被其官方定性为“国家至今从未恢复过的危机”。

这场危机的开端,源于执政党巫统的一场党内竞选,竞选双方是拉沙里和马哈蒂尔,获胜者将执掌马来西亚。最终,马哈蒂尔以43票险胜拉沙里,心有不甘的拉沙里试图向司法施压,做最后的抵抗。但在1988年5月,时任首相马哈蒂尔以行为不正当为由,革除了最高法院主席沙列阿巴斯的职务,顺势掌握了最高权力。

政局的动荡迅速扩散到了马来商界,马来本土大亨阿南达·克里斯南为了能够同时维系与二者的关系,既会和拉沙里一起度假,也会照顾马哈蒂尔在国外的孩子。但最终,克里斯南把赌注押在了马哈蒂尔身上。

华裔教父邱继炳则是拉沙里的坚定支持者。在拉沙里担任财政部长期间,邱继炳的小公司“马联产业”接连扩张到了糖业、水泥、保险、银行和房地产领域,成为马来西亚最大的上市公司。但随着拉沙里1988年的失败,邱继炳的家族产业迅速萎缩。

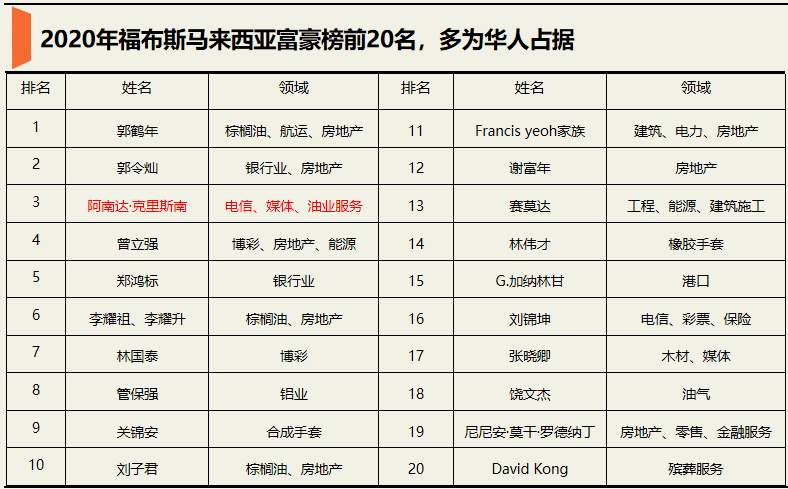

相比之下,马哈蒂尔掌权后,他的亲密战友克里斯南获得了一系列政府颁发的经营牌照:赛马、彩票、移动电话、广播和卫星电视。在2020年福布斯马来西亚富豪榜前十名中,阿南达·克里斯南是一堆华人名字里唯一一位“异姓王”。

富豪们主要从事垄断生意

在政权摇摆的东南亚,能在错综复杂的派系斗争中找到生存空间,真正做到“百花丛中过,片叶不沾身”,才是对教父的最大考验。

在这场资本与政治的连接游戏中,站在食物链顶端的马哈蒂尔自然少不了敛财与捞金机会。多面的不只是教父,马哈蒂尔的狡黠之处在于,不同于把贪婪二字写在脸上的马科斯和苏哈托,即使是对马哈蒂尔最严厉的批评者,也很难在贪污这一点上做文章。

客观上说,吉隆坡从一个植物园发展成国际都市的背后,马哈蒂尔没少出主意。世界最高楼“双峰塔”便是他的手笔,里面不仅入驻着马来最赚钱的国家石油公司、主权财富基金国库控股,也云集了微软、IBM、通用电气等跨国企业。苏格兰影星肖恩·康纳利在拍摄《偷天陷阱》时,还在双子塔上演了逃出生天的桥段。

但关于这张城市名片,还有两个鲜为人知的故事:其一,克里斯南靠着与总统的关系,分文未花就拿下了价值5亿美元房地产的48%的开发权;其二,在双峰塔顶层,克里斯南为马哈蒂尔保留了一间大型的鱼碗形办公室[2]。

20世纪90年代,华盛顿共识、国际分工和资本全球化这些名词让教父和东南亚一起迎来了黄金时代,拔地而起的摩天大楼昭示着掌权者的勃勃雄心。直到1996年,经济学家保罗·克鲁格曼在出版了《流行国际主义》一书,预言东南亚会被一场危机摧毁。

权力无法离开边境线,但资本可以。所以当风暴来临,迎接教父与掌权者的,注定是不同的命运。

清算之日

成为教父的最后一步,是不要把鸡蛋放在一个篮子里,也不要把篮子放在一个国家。

在1991年的第六个“大马计划会议”上,马哈蒂尔提出了一个“宏愿2020”计划,试图将马来西亚打造成一个“在其所涉足的领域内都是全球顶尖”的东南亚国家。紧接着,一个个超级工程拔地而起:除了双峰塔,马来西亚还打造了世界最大酒店云顶大酒店、世界最高机场塔台。国旗杆也要造到100米,达到全球最高水平。

对于马哈蒂尔的这份形式主义的偏执,马来经济学家评价他是“法老附体”。除了造楼,马哈蒂尔还决意投资55亿美元新建一个水力电气发电厂以供给能源。可当环境学家抗议这份计划会毁坏几千英亩的原始森林时,马哈蒂尔只会愤怒地谴责他们是“国家的敌人[6]”。

马哈蒂尔的宏愿在1997年7月2日彻底破碎,随着泰国政府无力维持固定汇率,泰国银行只能被迫允许泰铢自由浮动,泰国的轰然倒地成为推倒的第一张多米诺骨牌,金融危机迅速席卷东南亚其它国家,资本粉饰下的经济弊病全盘暴露。

上世纪80年代,西方跨国公司为了取得更高利润,掀起了新一轮产业转移,东南亚自然而然成为主要流入地之一。工业产成品出口攀升带动了服务业快速发展,过于自信的东南亚在制造业根基未稳时放开了外汇管制,大举扩张金融与服务业,外资一旦在波动中抽离,便只剩下空心的产业和债台高筑的政府。

善于甩锅的马哈蒂尔抓住索罗斯疯狂抨击,称索罗斯为“蠢蛋(bodoh)”,将其视为摧毁东南亚经济的罪魁祸首。他指责西方国家“发明”货币交易的目的,就是想要让像马来西亚一样的新兴市场国家永远处于不发达状态。

索罗斯则反指马哈蒂尔毫无节制的推行各种大型发展计划,才是导致马拉西亚经济崩溃的主要原因。在指责和谩骂声中,东南亚国家的宏观经济一片萧条,微观生活彻底混乱。

危机冲击最严重的是印尼,1998年印尼经济负增长13.7%,创下30年来的最低值,而在外界估计下,印尼9100万劳动人口中近一半以上的劳动力都处于失业状态,全国一半人口处于贫困线以下,政局动荡,大量难民潮只能涌向新加坡和澳大利亚。

时代1998年1月刊:印尼到了崩溃边缘

苏哈托在1998年的倒台本应该意味着对教父的共同清算,印尼民众在林绍良家的大门口涂上了显眼的大字:“苏哈托的狗”。但此时,林绍良一家早已奔赴新加坡度假了。2005年,林绍良的儿子林逢生重回雅加达家中时,大门换成了新的,仿佛一切从未发生过。

与苏哈托常年合伙投资的另一位教父林德祥,在金融危机后上交了一个河虾养殖加工厂和其它几个价格注水严重的资产,反而从印尼政府手里拿到27万亿印尼卢比(近100亿美元)的救济金。和林德祥一样的教父们,把本币换成美元转移到境外,留下了加速贬值的货币。

马来西亚赌王林梧桐的损失更加微乎其微,哪怕经历危机,赌徒们照样会赌博。林梧桐还获准在新加坡的圣淘沙岛建造一个34亿美元的赌场,他与澳门赌王何鸿燊做了一笔交易:何鸿燊向林氏家族开放澳门赌场的获准权利,换取林梧桐在新加坡赌场的股权。

后来,印尼银行重组局选择放弃治疗,直接注销的坏账合计达到560亿美元,司法局几乎拒绝了所有起诉债务人的案件[2]。当印尼政府说起自己不严惩教父的原因时,只能扭扭捏捏的承认:只有与教父合作,才“有可能”把危机中外逃的资本遣返回国。

在泰国,电信业教父他信·西那瓦选择了让自己成为掌权者:他信把自己描绘为“一个靠奋斗成功的穷孩子”,并大力推行平民主义政策,最终于2001年掌权。但真实的故事是:包括谢国民的正大集团在内的5个财团作为幕后支持者,最终获得了对应的内阁职位。

亚洲金融危机撕开了资本全球化的幕后一角:掌权者的权力被束缚在国界之内,但教父们却四海为家。拥有了庞大的资金后盾,投资海外已经成为教父们规避国内政治、经济风险的重要方式。

2006年,世界银行发布了“公平与发展”的年度报告,日生活费介于1美元(1美元属于贫困线)和2美元的人口比例中,印尼为52%、泰国32%,对比之下阿根廷是14%,巴西是22%,菲律宾的国家经济一度靠散落海外的菲佣支撑。

而在那一年的财富排行榜上,东南亚8位顶级富豪的净资产总计有665亿美元,和金融危机来临前的1996年相比,还增加了14亿美元。金融危机过去近十年,在这片土地上,有些说变就变,而有些本该改变的却从未改变。

2006年,马哈蒂尔与索罗斯握手言和

马哈蒂尔在2003年下台,三年后,他和自己口中的“金融危机罪魁祸首”索罗斯握手言和。马哈蒂尔表示,索罗斯“从未涉足马币林吉特的贬值”。在两人的会面中,痛骂布什成了新共识。

2005年9月,泰国军方趁着他信在纽约的时候发动政变,军队任命素拉育·朱拉暖担任总理。2008年1月27日,苏哈托在雅加达死去,他的晚年并不如意,国内对于他的指责层出不穷。让他唯一感到“欣慰”的是:弥留之际李光耀与马哈蒂尔都先后看望过他。

苏哈托下台时,他一生的战友林绍良在国际货币基金组织的要求下,交出了最赚钱的几个垄断产业,但仍然掌控着约400家公司。

尾声

如果仔细观察菲律宾的商界,会发现一个很有趣的现象:在菲律宾的顶级富豪中,除了华人,大部分都有西班牙血统。比如靠大麻贸易发家的阿沃伊蒂斯家族,从事糖业的西班牙贵族后裔洛佩兹家族,从种植园转型金融业的德·阿亚拉家族。

在整个20世纪的东南亚,教父、殖民者后裔、军队与政权的更迭如影随形,一起分享财富与权力,组成了牢固的金字塔尖。在二战结束后,亚洲国家轰轰烈烈的工业化追赶期,东南亚与东亚最终走向了两条迥异的发展道路。

世界银行总结过东亚国家增长的共性——出口导向型的发展战略;以银行为主的间接融资;强势政府主导下的产业政策。在东亚三国,旧贵族伴随土改销声匿迹,工业化有了土地的支撑。技术转移的浪潮中,政府能够游刃有余的铺就产业升级的路径:日本的通产省官僚,韩国的朴正熙模式,和中国的五年计划。

朴正熙治下的韩国,银行被命令向财阀发放低息甚至负利率贷款,拿了贷款的财阀则必须扩大生产,完成政府规定的出口任务,稀缺的资金在强势政府的主导下,流向了技术优势更强,更加富有竞争力的玩家。

在东南亚,即便诞生过类似苏哈托与马哈蒂尔这样的政治强人,但他们获得权力的过程往往伴随着教父、贵族与军队的蒙荫。除了新加坡,东南亚诸国的产业结构往往大同小异:自然资源,低端加工与制造业,金融与地产。马哈蒂尔可以率领马来西亚在建筑高度上冲击世界第一,但经济增长却没有持续的支撑动力。

教父与独裁者的恩怨情仇也许可以随着时间消逝,但他们留给东南亚的注脚却难以褪色——无论多么赚钱的生意,都比不上一种制度性的掠夺。

金融危机期间,印尼大亨林德祥把自己的河虾养殖厂以18亿美元卖给了政府,但审计员当时的估价只有1亿美元。2003年,林德祥家族抵押的印尼大象轮胎厂被印尼银行重组局转卖,最后股权层层穿透后发现,交易皆在林家的操纵下进行,政府不过是其中的“合伙人”之一。

里昂证券亚太区市场办公室负责人迈克尔,常年和教父们在资本市场交道。他有一次惟妙惟肖地模仿教父们是怎么和他说话的:“听着迈克尔,不要告诉任何人,我只花了5美分就把它买回来了[2]。”

全文完。感谢您的耐心阅读。

参考资料:

[1] 20世纪大富豪,李方正.

[2] 亚洲教父,乔·史塔威尔.

[3] 郭鹤年自传,郭鹤年.

[4] 裙带资本主义,康灿雄.

[5] 国王制造者纪录片,Showtime.

[6] 金融危机真相,德罗萨.

[7] 谁拿走了我的财富?世界周刊.

[8] 东南亚国家的就业形势、对策与前景,吴崇伯.