互联网大厂对员工的无度压榨,成了一个新的问题。限制上厕所、无限加班,乃至猝死、自杀,令人对当下“科技企业”的内部生态产生了忧虑。

1月初央视发表评论称,奋斗不能演变成“拿命换钱”。

央视评论称奋斗不能演变成“拿命换钱”

“拿命换钱”是对员工的劳动力过度榨取的结果,于是人们提出了一个疑问:这些都是高科技企业,或者叫技术密集型企业,为何在社会表现上,却是活脱脱一个劳动密集型企业?

劳动使用的规模很大,单个员工的劳动强度也很大,互联网大厂在社会观感里,甚至有了一种富士康的既视感。

技术不但未能解放人,似乎还制造了新的、更深的劳动泥淖,为什么会这样?

这个好问题,需要一个好答案,今天我们就来尝试面对这个问题。

底层再生产

我很熟悉的一位快递员,姓程,经常在我们的小区出没。他的厢式三轮快递车尾部贴着一副自己写的对联:少壮不努力,长大送快递。

显然,他还是“现代传统观念”:从事体力劳动,是因为自己没有学历。这也是我们最容易接受和认同的观念。

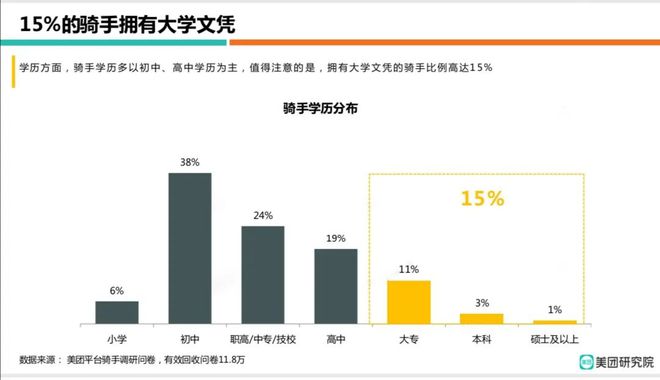

但是,2020年有一组统计数据显示,全国有28万多名本科以上学历的人在送外卖。

送外卖和送快递其实是同样的工作。本科快递员,我还没有找到一个近期的全国性的数字,但本科生当快递员的消息不新鲜。一组局部数据显示,从2015年到2017年,江苏省本科快递员数量从5000多人增加到7000多人。几年前一省尚有如此数目,今天全国的本科快递员规模,可以由此及彼。

来自美团《2018年外卖骑手就业报告》

相比之下,显得更体面的网约车司机,尤其是自购车辆的那一部分,常理而言高学历的比例会更高。

这说明什么呢?

人们的第一反应应该是:收入高。的确,在应用科技刚刚扩展到这些领域,引发资本混战的时代,平台往往会提供比较丰厚的补贴,月入过万的外卖员、快递员、网约车司机不在少数。辛苦,但值得。

逻辑不能到此为止。

做餐馆老板不如做外卖员,在中小企业上班不如开网约车,开服装店不如开淘宝店、微店或者做代购,将来在菜市场卖菜,不如帮平台送菜。这些事实背后,是市场机会在集中,日益集中到那些掌握着应用科技和大量资金的大企业手中。

平台企业的资本规模在快速扩大,融资手段的丰富,让资金规模的爆炸性增长习以为常。这会挤掉相类行业的中小市场主体的生存空间,市场机会向大企业集中,对这些行业而言就意味着机会的萎缩。

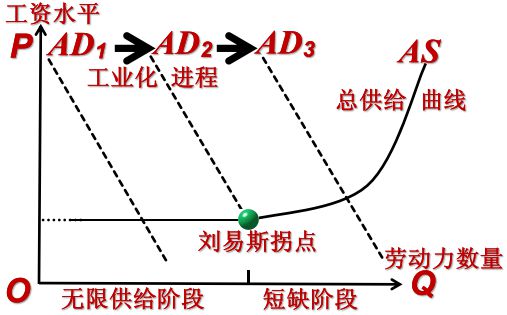

与资本的增大相对立的是底层劳动人口规模的缩小。一般认为,中国在10年前已经出现“刘易斯拐点”,劳动力供给短缺。这里的劳动力,指的主要是底层劳动力。

刘易斯拐点

而互联网的大规模产业化应用,比“刘易斯拐点”更晚。巨大的投资规模,必须有相应的劳动力与之匹配,怎么办?

市场,会不断重新制造底层。所以我们就看到,越来越多的有产者沦为无产者,越来越多的老板沦为打工者,越来越多的脑力劳动者沦为体力劳动者,越来越多的高学历年轻人从事不需要学历的工作。

概而言之一句话:越来越多的中间阶层,或者有希望成为中间阶层的人,沦为底层。

这就是“底层的再生产”。

满足的底层

所谓“底层的再生产”,不是重返1990年代和新世纪初期的工业丛林状态,不是用对尊严的压制来换取低成本高效率。因为今天的底层和过去的底层不一样。

过去的底层,是衣食无着,是全家人只有一两条裤子。今天的底层,是收入不错,保险齐全,加班费不少。

他们的共同点在于,无休止地工作,最后都所剩无几,不足以实现阶层攀爬。今天的底层,就是《资本论》里提到的学者艾登所说的:“安易而宽大的隶属状态。”

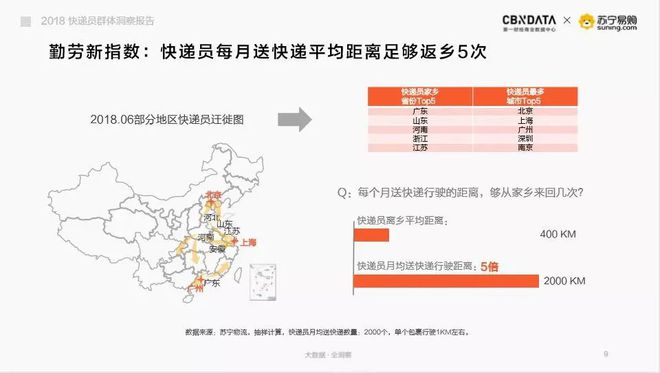

第一财经商业数据中心×苏宁易购发布的《2018快递员群体洞察报告》显示快递员的勤劳新指数

生活随时可能崩溃,真正崩溃的只是少数,但崩溃的危机感,时刻鞭打着他们一刻也不敢放松。这就会迫使他们去争取把自己的劳动卖出去,已经卖出去的,就去争取持续地卖出去。

活下来不成问题,但社会机制不会让他们有所积累。因为一旦积累,他们就会摆脱“隶属状态”,从而导致资本积累和扩大再生产缺失与之相匹配的劳动力比例,进而导致效率降低,生产不饱和,甚至导致资本运转停滞,生命结束。

一个现代社会,可以没有绝对贫困,但不可以没有底层。“安易而宽大的隶属状态”,说的就是未必贫困的底层。

底层必须存在,而且要跟随资本动向而按需扩大。约翰·白拉斯说:“劳动能使人富裕,故劳动者愈多,富人也愈多。……穷人的劳动,就是富人的富源。”

底层必须能够随时被制造出来。孟德维尔说:“贫民没有了,叫谁劳动呢?……对于贫民,是应当使他免于饥饿,可是不应当让他获得任何值得贮藏的东西……最大部分的贫民,从来不懒惰,但常须支用其全部收入。……每天借劳动而营生计的人,除缺乏外,没有何等可以刺激他勤劳的原因。”

今天的底层,许多人收入是不错的,大部分并未陷于绝对贫困。当然他们也不可能占便宜,因为按照一般规律,随着社会经济发展,“资本的价值构成”当中,“不变资本部分与可变资本部分相比而累进增大”,也就是说,工资占比在资本总额当中的比例会不断下降。

但是工资(可变资本)绝对数额却可能持续增大,因为总投资在倍数扩大—今天的大企业,出现才两三年就营收数百上千亿。因此,劳动者的收入确实在不断提高,许多人还是比较满足的。

就商业运行机制而言,如何抵消这种满足,避免他们不再努力劳动呢?如何消耗他们的积蓄,让他们维持在底层状态呢?

观察今日之社会,奥秘在于两点。

一是,无处不在的消费贷,通过持续给消费行为赋予文化和精神意义,同时又提供贷款购买的渠道,让许多人陷入负债深渊。

二是,爆竹声声的爆雷。每一声爆雷,都是千千万万个人积蓄的烟消云散。

我们不能说这两点奥秘是一种精巧的合谋,但从整个社会经济的局面观之,它们客观上起着一种持续制造底层的作用。

当下的社会有一种麻痹效应,就是让你身处底层、沦为底层,却感觉不到。

“集体降维”

我们正在讨论的是一个思接千载的问题,应该从社会史的角度来仔细考察,但篇幅所限,只能简略述之。

传统农业社会不是一个理想社会。但日出而作日落而息,如果没有政治动荡、战争爆发、自然灾害、瘟疫流行,一般来说,社会结构整体上不会发生明显的调整。

而在工业社会,变革频仍,调整也就变得频仍。

每一次的变革,都会重新安排人的位置,其中一个重要特征就是,会让很多很多的人重新底层化—用神学语言来说就是,“人类注定要在额上流着汗吃面包”。

资本主义的史前史,最重要的是原始积累史。

英国的“圈地运动”最为典型,为了迎合一种正在成形的生产关系,原始积累做了两件事,一是把土地、生产工具等资源集中起来,二是把自耕农、寺庙的僧侣及其土地租种者、封建贵族的家臣及农奴、基尔特组织中的学徒“解放”出来,变成可以自由出卖劳动力的“自由劳动者”。然后两相配合,甲方支配乙方,使用甲方拥有的生产工具,去为甲方从事单纯为了获取利润的工作。

英国圈地运动中小农转化为雇佣工人

其中的关键词是“剥夺”。剥夺之后,一无所有,无可选择,就“自由出卖劳动力”了。

这就是政治经济学中经常提到的“原始积累”。原始的意思是,资本和工人的关系还没有发生,这是一个为它的发生准备前提条件的过程。“它不是资本主义生产方法的结果,而宁为其出发点。”“故所谓原始积累,不外是生产者与生产手段分离的历史过程。”

当资本与工人的关系确定之后,资本积累就变得很从容了,它可以运用工资、物价等许多有效的杠杆,来调整投资和与之相匹配的劳动者数量的关系。

埃及经济学家阿明·萨米尔,早就提出过“新原始积累”的概念,他论证说,原始积累不仅仅属于资本主义的前史,而且长久地存在着,当代还继续存在。

现在有一种隐隐的感觉,那就是,社会正处于某种新的生产关系的前夜,可能预示着一种“原始再积累”。

所谓新的生产关系,不是革命性的而是改良性的变动。改良的动力,来自技术变革,即生产力变革。技术,就是无远弗届的互联网应用技术。

无远弗届,是互联网的特点,在生产应用场景上,它指的是突破地理限制的扩张能力,并且这种扩张的边际成本随着企业规模增大而无限趋近于零。

这就意味着,如果不考虑国界和政策壁垒,那么理论上企业的规模可以无限大。所以我们看到,现在的企业,尤其是平台企业,可以一夜之间变成一个巨兽。未来它们会变成什么样,不知道。

变成巨兽的条件,首先就是有足够的投资。在今天的条件下,不需要圈地,基金、股市、互联网金融,都是融资的渠道,到处都是钱,所以这不是问题。问题就在于,与暴增的规模相适应的劳动者,从何而来?

人口红利期已经过去了,社会老龄化时代已经日渐走近,像20世纪八九十年代那样为了寻求更好的生活而主动拥入工业体系的年轻人,已经越来越少。

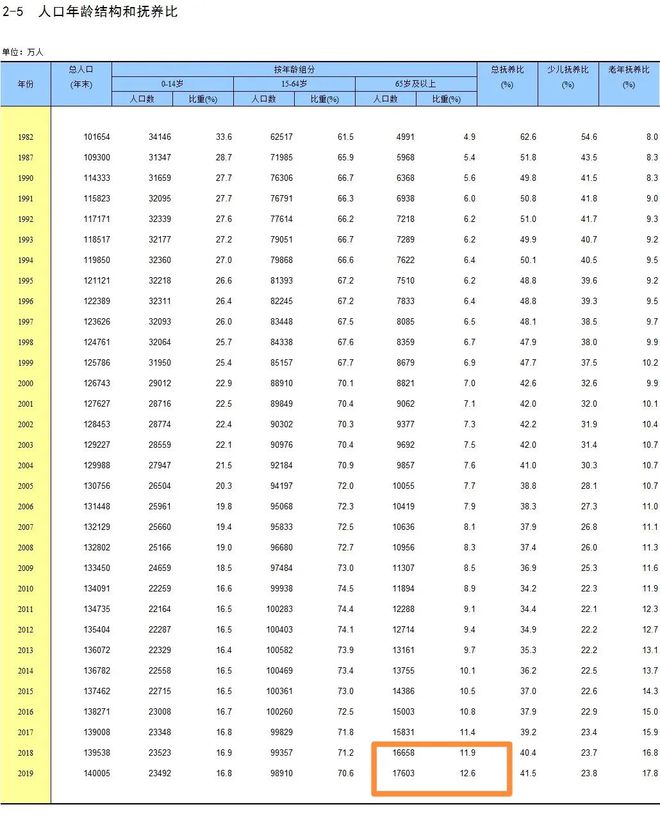

国家统计局统计的人口年龄结构和抚养比

要得到与巨兽的规模相适应的劳动力数量,有两种途径。

第一种就是前文所说的,底层的再生产,让一些有财富积累的人失去积累,就像基尔特的工匠成为产业工人一样。

第二种则是,直接进行“集体降维”,把技术员、小知识分子、业务员这些原本在经济地位上属于白领、高于产业工人的身份,在身份不变的基础上,地位变得和以前的产业工人无异,成为社会最底层。

同时,给这些人提供看上去体面的薪水和保障,让他们日常里根本意识不到自己是底层。反正,因为技术与制度带来的效率提升,在资本的价值构成当中,可变资本(今天叫人力成本)的占比,整体上总是不断下降的。

如果这些人在数量上仍然不足以匹配资本规模以及其再积累的加速度,怎么办呢?不管效率如何提升,钱总是要对应一定数量的人,今天钱太多了,人就相对不足。好办,那就把一个人当成两个甚至三个来用。

这就是我们看到的各种加班、各种限制自由时间(包括上厕所)的办法,而且大企业家们还要持续地为加班制造话语上的合法性。

原来富士康的那种工人生存环境,转移到互联网企业的白领们头上了。

防止慢性沉沦

“集体降维”,这是完全经济意义上的。今天的白领,相比于产业工人、建筑工人、装修工人、生活服务工人,在经济收入上几乎没有差距,甚至白领还低于那些被称为“工人”的人群。

“集体降维”,既顺理成章,也是既成事实。

通过消费贷负债,或者因为爆雷而失去积蓄的人们,以及那些被巨兽们挤垮的中小企业主、个体老板,最后都成为了全新的“自由劳动者”。而且人们发现,自己能走的路不多,归根到底,都逃不脱某个平台的笼罩。

2020年浙江杭州长租公寓暴雷涉及房东租客数千人

道路的狭窄,原因就在于前面所说的互联网的无远弗届性。巨兽在不断长大,用长大可能还不准确,贴切地说是“膨胀”。从黑龙江到海南,人们用着同样的软件点外卖,用着同样的软件叫网约车,这在前互联网时代,是不可想象的。

我们必须拥抱技术,否则我们就将被落后造成的困局所拥抱。然而技术发展的目的,不是让人,以及生活,被某种精打细算的技术力量所熊抱。

今天的问题就是,一些精打细算的技术力量,已经转换为一种准公共品,劫持了我们的生活,也劫持了我们的未来。公共品与私有之间,形成了一种莫大的张力。

这就叫作机会垄断。

今天,我们可能是一个创业者,这个社会上有无数的创业者,但追根溯源都会发现,自己的创业是依托于某个平台,如果这个平台对自己关上大门,那么一切的努力都将灰飞烟灭。

因为这些平台足够大。如果它们什么都可以做,连卖菜都包揽了,那么我们每一个人,以后的标签都是从属于哪一个平台。这也是平台反垄断的一个不言而喻的初衷吧。

以前曾经作过一个推演,基础是社会决定论—技术将会改变生产关系。如果人工智能普及,那么制造业将不再需要劳动力,从而不再雇佣,那么劳动者就会失业,购买力就会丧失;并且,因为人工智能的高门槛,也会造成机会垄断,难以进入,人们只能去从事服务业,于是服务业就会沦为制造业的代理消费行业;但这种代理消费,始终不足以消耗人工智能制造业日夜不休的生产能力,所以绝大部分人就会陷于无望,而且因为没有购买力,剩余价值也就无从产生;无望会诱发革命,没有利润生产也就不能维继,如果不希望发生革命,也要维继生产,那么唯一的办法就是,生产和分配上的公有制。

形势之变幻,让这种推理出现了硬伤,硬伤在于,现实告诉我们,事情的核心根本不是制造业,恰恰是服务业,服务业才是新技术应用的最重要场景。

推理的前提依然有效,那就是制造业将不再需要工人,至少不需要那么多工人,人们必然拥向服务业。这就部分消解了劳动力不足导致的生产扩张难题,同时也让人们在阶层上慢性沉沦。

当我们的就业日益依赖服务业,并且服务业的创新机会因为技术应用的高门槛而不断被集中起来的时候,就会出现什么场景呢?

那就是对文首提问的回答:明明是技术密集型企业,看上去却是劳动密集的。

我们翘首以盼的是,这种再积累,究竟在孕育什么?

其实我长久以来都持有一种观点,后发的、无法也无意进行海外殖民和贩奴蓄奴的中国,要实现工业化,进而迈向现代化,甚至赶超先发的、成熟的西方,必须要加倍努力,全民奋斗。你不超常奋斗,就要落后,落后就要挨打,而挨打是历史上血的教训。

不过事情不能朝着极端的方向发展,奋斗不能演变成“拿命换钱”。