北京人张克群,除了“高晓松母亲”这个头衔,

还是国家一级注册建筑师,古建筑研究者,

是建筑大家梁思成的弟子。

张克群在北海静心斋

张克群父亲(左三)与母亲陆士嘉(左一) 1956

张克群出身清华世家,

父亲张维曾任清华大学副校长,

是深圳大学的创建者之一;

母亲陆士嘉是著名流体力学专家、教育家。

从住在清华家属大院,梁思成就住在隔壁,

她笑称自己是被梁思成“忽悠”去搞建筑的。

高晓松深受母亲张克群影响,

公开称赞母亲

“颇有民国大才女林徽因的风范”

“我多年卸不掉的偶像包袱,

主要来自看我爸我妈的照片。”

在网络广为流传的金句

“生活不止眼前的苟且,还有诗和远方”

就是出自张克群之口,

“我认为这句是高晓松的翻译,

我当初原话是‘你要是不好好读书,

你就上前门卖大碗茶去。’”

年近八旬的张克群幽默诙谐,

嘴贫完全不输儿子,

她教育孩子就两条:自尊心,求知欲,

直言自己退休后的生活就三件事:

写书,种地,唱歌。

2019年,筹备10年的《北京古建筑物语》出版,

上个月一条摄制组在北京见到了张克群,

听她聊了聊清华、家庭、教育......

自述 张克群 编辑 张锐嘉

张克群在采访结束后用手机记录下通惠河遗址

12月中旬,北京第二场大雪隔天,我们在南锣鼓巷的东不压桥胡同见到了77岁的张克群。采访场地刚好是通惠河的一处遗址,研究了半辈子古建筑的张克群立马提起了兴趣,零下十几度的天儿也要在外面走一走。

张克群常年定居美国,这次回国是专门为了新书的出版。退休之后,张克群就把生活重心放在了写书上,给父亲做纪念册、写古建筑书,两年时间出了三套10余本书,但对于回忆自己的一生,她却表示“我的一生有啥好写的。”

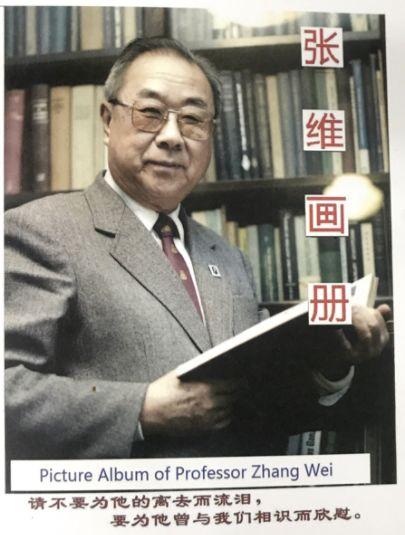

张克群母亲陆士嘉(左)与父亲张维(右)1937 (张维,两院院士、力学专家,1957年任清华副校长

陆士嘉,中国著名流体力学家、教育家

张克群为父亲张维制作的纪念册 仅印刷数本

儿子高晓松时常毫不吝啬地赞美母亲“颇有民国大才女林徽因之风(年轻时容貌也毫不逊色)。”“我多年卸不掉的偶像包袱,主要来自看我爸我妈的照片。看一眼能管仨月。”甚至将父母年轻时的合影换成了头像。

《北京古建筑物语》的序是高晓松对母亲的大方表白,序中写道“谢谢妈妈,在给了我生命,给了我生活的道路和理想后的很多年,又一次给了我做您儿子的幸福与骄傲。我爱你。”

上个月高晓松50岁生日当天发了一篇“人生的期中小结”,提到父母一家子作为知识分子对他的一生的影响“感恩给了我那个时代最好教育的一大家子。”

梁思成

张克群对古建筑的热爱深受建筑大师梁思成影响,直言当初大学选专业就是被梁思成“忽悠”,1959年暑假大学组织家属家庭去北戴河海边避暑,正在海滩写生的张克群被梁思成看到,”画的不错嘛,想不想学建筑呀。”,梁思成边比划边解释,意思是建筑比工程多艺术,比艺术多工程,学建筑的想法便在张克群心中生根发芽。

采访中,她回忆起儿时和梁伯伯住在清华大院的二十多年往事。

采访结束,张克群带我们去清华大学,走过从小生长的清华家属区胜因院,现在这里是多位历史名人的故居,也是儿子高晓松口中的布满阳光青葱味道的“清华老宅”。

以下为张克群的自述。

张克群接受一条采访

如果非要有一个title(头衔),那就用国家一级注册建筑师吧。1961年我入学清华学习建筑,1980年代才考证,“国家注册建筑师”是改革开放之后才有的职称。

《北京古建筑物语》系列三本,讲的是北京不同风格的古建筑——北京古代皇家建筑、北京古代宗教建筑、北京古代外来建筑,是10年前系列丛书的再版。

其实我对北京城不太了解,因为我从小住清华,属于大农村,四合院胡同这类古建筑我都没接触过,在写书之前都不知道有一个皇城,只知道有紫禁城。所以写书对我来说是一个学习过程,包括我现在都快80岁了脑子还算灵光,都是近几年写书的功劳。

最开始写的是《晨钟暮鼓》。90年代,当时中国开始申奥,就有言论说中国没有宗教自由,我就很生气,北京城那么多教堂,天主教、基督教、和尚庙一应俱全,怎么能说没有呢?我就准备写本书介绍北京的宗教建筑。

书写完了,但申奥没成功。我就想干脆把别的类型的古建筑也介绍一遍吧。所以写了另两本,探访、写稿、画图总共花了11个月。

晨钟暮鼓——北京古代宗教建筑

我感兴趣的是宗教形式和建筑的关系。

比如天主教堂宣扬的是神秘感和仪式感,所以天主教堂都特别高耸,且室内没有任何吸声材料,窗帘等一律没有,为了增加混响时间,全都是反射的材料,比如砖头、玻璃。

剧院的混响时间需要控制在0.3秒,但教堂要求越长越好,这样比如神父说“孩子们们们”的时候就很有神秘感。

北京城里一共有四个教堂,分别是东堂(王府井堂)、西堂(西直门堂)、南堂(宣武门堂)、北堂(西什库堂),风格各异。

其实最早在1927年,就有来自罗马天主教的修士孟高维诺来中国游说,并建了一个小教堂。

东堂

东堂是罗马式混杂哥特式的建筑风格,始建于清朝,康熙初年由两名外国传教士,将原本的中式建筑改为西式风格。但康熙年间反天主教浪潮被毁了一次,1900年义和团运动又毁了一次,现在我们看到的东堂,都是1904年重修的,

东堂原本在一个很高的院墙里,我小时候踮脚也看不见里面。2002年王府井大街改造,才把院墙拆开了,现在它在王府井大街最繁华的地区,看起来有些突兀。

南堂

南堂由两部分组成,大门是中式的,而教堂的主体结构为砖结构的巴洛克风格,精美的雕砖随处可见,是18世纪后期欧洲流行的风格,后于1904年重修。

北堂由两名法国传教士始建于康熙四十二年(1703年),特哥式建筑,在1900年义和团破坏后重修,又高了一层,哥特风格更加明显。共三层,由11座尖塔构成,门窗由汉白玉石雕刻而成,台基为传统的中式设计,环以汉白玉栏杆,使中国教民感到更亲切些。

最后西堂,也就是四大教堂中的小妹妹,1723年由意大利传教士修建完成,外貌有些俄罗斯风格,内景很是辉煌。

太庙

红墙黄瓦——北京古代皇家建筑

中国古代建筑看上去都差不多,但其实有很多细节上的门道。

独乐寺

比如从斗拱可以看出它大概的建造年代,斗拱越大越古老。位于天津蓟县的独乐寺,其历史可以追溯到公元636年,它的斗拱能有半个柱子那么高,而且起结构作用,没有一颗钉子,只用木头相互交错连接固定,有很强的抗震效果。

而到清代的建筑,比如故宫的斗拱只有马蜂窝那么大了,只是起装饰作用而已。

人家去旅游都是看建筑,我就是看房顶。重要古代建筑物的屋脊上,有若干排列整齐的小动物,这叫做走兽。有些后期重建建筑的灰色走兽,都是闹着玩的,过去从来没有这种黑不溜秋的走兽,全都得是琉璃彩色的。

走兽的主要作用就是固定,以前建房都是用瓦和泥,为了把瓦固定,在瓦片烧制过程中就会留一个洞,走兽其实是起钉子帽的作用。

走兽

走兽另一个功能是显示建筑的等级,等级越高,数量越多,且通常都是单数。太和殿是紫禁城内体量最大、等级最高的建筑,走兽足足有10个。严格来讲其实也是9个,最后加了一个猴子,叫做“行什”,过去北京有句俗语“你长行什了啊”,意思就是“你长能耐了呗,猴子你都能上太和殿了”

八面来风——北京古代宗外来建筑

北京还有很多1900年以后外国人来盖的东西,比较典型的东交民巷,大理寺等几个法院,甭说远处,光是清华就有大量的外国设计师的作品。

东交民巷原名东江米巷,用来储藏南方运过来的米。1840年后,西方列强慢慢在京城建立使馆,并在义和团期间禁止中国人入内,一整条街就变成了西方人的地盘。外国人发音不准确,“江”就都变成“交”了,慢慢地变成了东交民巷。

最开始使馆用的是我们中国人的王府。第一个建立的使馆是英国使馆,后来觉得中国建筑用不习惯,开始盖自己的建筑,有教堂、银行、兵营等等。

美国人墨菲Henry Killam Murphy(1877-1954),耶鲁大学主修4年艺术,

1913年开始在中国进行建筑设计,包括清华大学的初始设计

现在东交民巷还保留着这些建筑,现在都成了旧址。比如著名建筑师墨菲1917年设计的花旗银行,现在变成了警察博物馆。

墨菲在北京的另一大成就,是清华的设计。

清华大学

清华大学的前身为“清华学堂”,1908年作为庚子赔款的一部分以“退款办学”的名义被建成。

美国人当时说我们中国人赔款赔多了,但还钱可不行,我们在你们那建一个学校吧,就成立了北京第一个留学美国的预备学校,始称“游美学务部”。

一开始在东城的史家胡同,后来搬到荒芜已久的清华园,1911年4月29日正式更名为“清华学堂”,这也是清华大学现在的校庆日。

张克群在清华大学二校门

清华园原来有两道校门,第一道早已不再,第二道门位于南半部住宅区和北半部教学区之间,大家都叫它“二校门”,是当时很流行的洋式风格,由军机大臣叶赫那拉·那桐题词。不过据我了解,现在的题词也不是当年的真迹了。

清华学堂现在位于二校门的后面。二校门前面有一座桥,1948年八国联军扔了一枚导弹,炸毁了清华附近几乎所有建筑,但重要建筑一点都没炸着,当年我爸就带我在这个桥下面躲炮弹。

从清华二校门望进去

因为用的都是美国人的钱,所以清华的建筑风格均为洋式,清华的第二任校长周诒春上任不久,便请来了当时在中国足够出名的建筑师墨菲,来做清华的整体规划。就有了后期著名的“四大建筑”:大礼堂,图书馆,科学院,体育馆。

坐东朝西的图书馆一期由墨菲设计完成,1939年清华校友杨廷宝完成接了一块“二期”,无缝衔接。后来又不够了,我当时的建筑老师关肇邺接建的是第三期(清华大学图书馆新馆),几年前又接建了第四期。

我对清华学堂特别有感情,我大学时上美术课,坐在这里画它的木楼梯,还在东半部的图书馆借书。那些徜徉在发散着纸张香气的时光,令我最难忘。

张克群家庭合影 1956 张克群(右一)与母亲陆士嘉(左一)父亲张维(左三)

高晓松(右一)与妹妹高晓江(左一)在清华家门前合影 来源高晓松微博

延续近一个世纪的清华情缘

我爸爸妈妈1937年去德国留学,本想两三年就回来,结果二战了,没回成,就在德国生了我。等我四岁的时候,就想赶紧回国。

当时德国什么交通工具都没有,一家有个自行车就很奢侈了,好在我爸在法国有个朋友,于是我们从德国到了法国,后来途径越南、香港、上海等地,一点点挪回了北京,哪能像现在飞机十几个钟头就飞回来了。

我爸刚回国在北洋大学(现天津大学)教了一年书,后来到清华做教授。当时解放前有个规定:不能夫妻两个人都当教授。其实我妈当时学识比我爸强多了,两个人都是博士。最后我妈只好到一个实验室当实验员。

1948年解放军进校后开了个会,宣布这个政策取消。我记得我妈当时,用现在的话来说,就是“泪奔了”。后来慢慢地,我爸当了副校长。

1983年开始组建深圳大学的时候,我爸人缘特好,有号召力,就被叫去当了深圳大学第一任校长,一呼百应招来一大堆教授。5年之后,年纪也大了,就回到清华继续做副校长。

梁思成的古建筑情怀

我之所以这么热爱古建筑,很大程度是受到梁思成先生的影响。

我上大学的时候,古建筑并不是专门的课题,也没什么教材。梁先生喜欢古建,那时候上课就一个幻灯片打在墙上,打上一个佛爷,他能趴在那个白墙上说“我多喜欢这些佛爷的胖脚丫啊!”梁先生对于古建筑,就跟对他情人似的那么喜欢。

(图注:清华大学胜因院,是清华大学教授住宅,位于照澜院西南、新林院西北。梁思成和林徽因夫妇、马约翰、邓以哲教授等都曾在这里居住。)

张克群翻看梁思成《图像中国建筑史》手绘图

小时候我家和梁先生都住在清华家属楼胜因院,他就住我家后边,我称呼他“梁伯伯”。

梁先生是个很幽默的小老头,还特别喜欢小孩儿。他们家最吸引人的是有一辆小汽车,黑色的dodge(道奇),我小时候就总想上去玩,梁伯伯一高兴就带我们在清华里兜一圈,多好玩。

他下巴上有个挺大的痦子,我小时候就问他是干什么用的?他说“我要是想你了,我就按一下它,‘嘟嘟’两声,你就来啦。”那时候小,我真以为能出声,还爬了一个板凳去按了,结果一看并不是那里出的声,是嘴里发出的声音,逗得梁伯伯哈哈大笑。

胜因院

魂牵梦绕胜因院

为什么叫胜因院?因为是1945年抗日战争胜利之后才盖的。

清华的几块家属楼最早的是照澜苑,然后是北苑,新林苑已经是1920年之后的事。当时盖大礼堂的砖,都是从美国运来的,运多了还有剩余,就盖了整个新林苑。新林苑也是清华教授住宅中设计最好、砖头最多的。后来教授越来越多,像我爸一样从国外回来的一大批教授没地方住,就暂时安顿在了新建好的胜因院。

现在做梦还会梦见童年发生的事情。

当时我们家旁边有条小路,小路旁边有块地,我在里面种西红柿、玉米,植物课留的授粉作业我都在这块地上实习。

旁边还有一排河现在已经不在了,我们管它叫“臭沟”,因为它没有名字,其实一点也不臭。这条河是我童年最快乐的源泉,冬天可以在上面滑冰,夏天在里面趟草,有一次我还把一个马蜂窝趟起来了,“嗡”地一下子蜇了我一脑袋包。

有一次刮大风把这边上的树都刮成45度了,可把我们高兴坏了,就爬那树,还用柳条编的大鸟巢,整天在上面过家家、吃槐树花,玩完就回家吃饭,然后再出来玩。不过这一片已经不是我小时候的样子了。

清华学堂现在位于二校门的后面。二校门前面有一座桥,1948年12月13号,国民党派了一架飞机轰炸清华,当时我就在那桥洞地下,我爸还怕我们害怕用帘子挡着,“咣咣咣咣”就炸了,但是那个人一点清华的建筑都没炸着,整个就把炸弹扔到旁边荒野的地方了,就是现在的中关村。

那时候中关村不是现在的“关”,是当官的“官”,中官就是太监,然后炸出好多骨头来。我上小学的时候,天天在那骨头里扒拉,我就希望扒拉出一头骨吓唬人,结果找到的都是些胳膊腿什么的。

张克群在10公寓前家庭合影 1975

胜因院是一直伴随我长大的地方。后来我14岁我爸当了清华副校长,我们就搬到旁边的联排房子家属楼,从1957年一直住到2001年我爸去世。

我们家一进门是客厅,后面是我的房间,楼上那个小屋是我弟弟的,第3个窗子是厨房,厨房的上面是大卫生间,原来是木头大门,现在保留的大理石地板还是我当年铺的。我们家好多照片都是坐在门前的台子上照的。隔壁梁伯伯的黑色道奇车早就没了。

父亲张维在院中种下玉兰树以怀念妻子 1987

院子里是我妈去世的时候,我爸种下的玉兰树。第一年大概开了10朵花,第二年开了80多朵,第三年就数不清了。我爸问我,你怎么想办法把这花给数清楚?我说就数一朵,摘一朵,摘没了就数清楚了。

家庭教育法:从张克群到高晓松

我在清华上大学的时候(1961年入学)特别热闹,不好好念书,主要的活动在军乐队吹黑管,在运动队骑赛车,有时候还跟游泳队掺和掺和他们比赛,念书都是副业。

现在对大学印象最深的就是跑教室,因为清华大啊。当时只有北京的学生有自行车,外地的学生没有,所以每次我的自行车是跨着好几个书包,去教室给他们占地方。后来我一直做噩梦,梦见跑错教室了,你说多着急啊。

我爸从来不督促我的功课,爱学不学。

初中毕业之后我就开始爬树玩疯了,都没考上高中。我爸什么重话都没说,就说得休息一年。他心里肯定有遗憾,书香门第这大女儿还没考上高中,但他从没跟我说过。后来我很惭愧,觉得老爹也不说话心里肯定很失望,我就特别用功了一年,第二年考上了101中学,当年在北京是很好的学校。自打我上了高中,每门课全部是满分5分。

我爸所管的事情,只是吃饭别把菜汤掉桌上、喝汤别嘶溜嘶溜地出声这种习惯的养成,其他从来不说,都是潜移默化地影响。

我爸妈在家里唯一做的事情就是读书,没人理我,我也只能看书。当时全家最快乐的时光就是晚上,可以听唱片,都是我爸妈从德国带回来的。

我小时候最受影响的三件事:一个是我爸妈都趴在桌上奋笔疾书,谁也不理我;一个是给我订了一本很好的杂志《知识就是力量》,(前)苏联杂志翻译过来的;还有给我买的一种玩具,相当于现在的乐高,由铁片组成的,上面有很多窟窿和螺丝母,所以到现在我都很喜欢摆弄工具,自己动手做事情。

张克群两家干亲 1974 张克群(右二)与高晓松(图中男孩)与高晓江(图中女孩)

高晓松与妹妹高晓江

我教育孩子就两条:自尊心,求知欲

只要有了这两条,他就自己念书去了。我儿子小时候回家跟我说,“老师总夸那女孩好,我非要念得比她好不可。”这样孩子自然而然跟别人“攀比”,不是攀比别的,是攀比学习,这叫自尊心。

求知欲怎么培养?就是孩子问什么问题你都得回答他。

我亲眼看见过一个失败案例,小孩问爸爸:为啥天上的星星不掉下来?他爸说“你问什么问,你到底要问什么?”这位父亲就亲手把孩子的求知欲大门关上了。如果你什么都回答,小孩就会觉得自己的问题得到了重视,就会经常想问题,问不到人的时候自然就去看书,这样孩子的求知欲就被培养得很好。

张克群在北海公园

我跟我的孩子一直是朋友的关系。

以前在后海,那时候刚有气垫,我们就在积水潭游泳,一起闹着玩。我把他们先摔下去,他们再把我摔下去,叮了咣铛地爬上岸以后,有人问我孩子:这是你们体育老师吗?孩子说,“那是我妈”。

我儿子小时候老实极了,一天到晚就在家里给他妹讲故事。我们家那时候12平米住四个人,特别挤,唯一的家具就是一小桌子。我回家一看他俩玩得可好了,用废电池搭两个球门,俩人在中间吹乒乓球呢。后来我养了一小兔,生了一窝小兔子,俩人在小兔子上挂各个国家的牌子,中国对美国队日本队什么的,让兔子赛跑。

父亲张维(左)与张克群(中) 摄于德国寄宿家庭 1942

我唯一教育他们的,就是让他们读古诗古词。

因为我小时候就这么被教育的。这对我后来的文笔、语言组织能力都发挥了很大用处。语文的文学修养要很长时间来培养,以前遛弯的时候就跟他们读诗背诗,过年吃饭的时候我写一些签儿,春花秋叶什么的,吃两口饭就抽一个签,在玩当中就学了。

小时候我们家也打我,因为我和我弟弟在颐和园游泳,晚上八九点钟还不回家。后来我当妈了才明白,那时候我妈估计急疯了,以为共俩孩子都淹死了呢。

现在,我自己的女儿刚读完博士,儿子是公众人物,有人问过我是不是特别为儿子骄傲?我说没有。

他念不念书、唱不唱歌我无所谓,没有满意不满意这一说,各过各的,我就过我的日子。

他们也有各自的家庭教育,我觉得我外岁女特别惨,但我也不干涉,不忍看我孙女被打屁股,我就出门了,一个人在墙跟儿哭一下鼻子,然后再回来。

“生活不只是眼前的苟且,还有诗和远方”

我现在的生活无非三件事:写书,种地,唱歌。

唯一的想法就是。我跟我老公商量:如果你要是先死,我就回中国死去;我要是没办法在中国死,就一定要烧成骨灰带回中国,撒在我父母撒骨灰的地方。别的我都没多想,一点一点往前拱,比如再出本书,这下回美国的家又有事儿干了。不写书的时候,集集邮,是我一辈子的爱好。

“生活不只是眼前的苟且,还有诗和远方。”这么诗意的话,肯定是高晓松自己编的。我当时的原话是:“你要是不好好学习,就得去前门去卖大碗茶去。”

但是当然了,我也说过,人要站得高才能望得远。我给晓松和晓江讲过这个比喻:如果人躺在地上,你觉得连土疙瘩都是坎儿;如果你站起来,可能高楼是坎,高山依旧是坎儿,就觉得怎么我老也过去不呢?但当你站在月球上一看,这整个地球都是特别光溜了,哪里有坎儿是不是?

所以人,要站得足够高,才能不把眼前的事情当事情。