一部散文,如何能成功改编成电视剧呢?

这部国产剧做到了,8集,4天播完,豆瓣8.7。

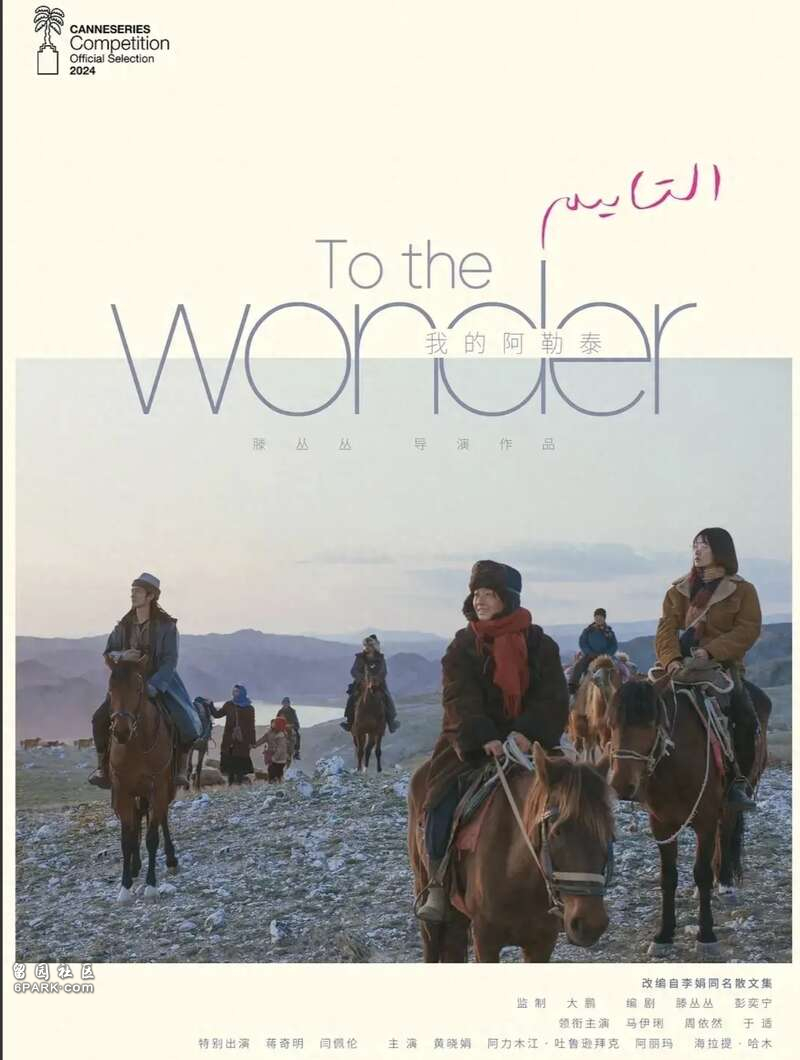

而此前不久,它入围了戛纳最佳长剧集竞赛单元,广受国际赞誉。

它太特别了,激烈冲突几乎没有,也不太在乎叙事节奏,8集300多分钟,更像一部超长电影…

但观众看得如痴如醉。

有人评论:我好像潮湿的腐木,晒到了阳光。

还有人说:看完身上的班味都淡了。

《我的阿勒泰》

李文秀,决定回老家了。

一年前,她为了追求写作梦想,来到了乌鲁木齐。

她想在大城市打工挣钱,然后写作,去北京当一名作家。

可刚迈出第一步,现实就啪啪打脸。

高中没毕业,她只能找到饭店端盘子的工作,而她又笨手笨脚,在打烂了几个杯盘之后,被炒了。

无奈之下,李文秀只好背着行李,踏上回家的路。

她坐了一夜长途大巴,蓬头垢面地转小巴到县城…

再偶遇几个羊群、牛群…

还得跟语言不通的哈萨克人打听路…

没办法,谁让母亲经营的小卖部经常要搬家…

终于,她找到了偏远牧区,茫茫草原之中,一间孤零零的房子。

这里就是阿勒泰,新疆最北端,中国、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦四国交界。

牧区前不着村后不着店,可文秀的母亲张凤侠却自得其乐:这里方圆百里就我们一家,谁都来我们这儿买东西,没有我卖不出去的货,不光东西能卖掉,我还有钱没处使。

不仅如此,张凤侠还想把小卖部开到夏牧场去,没地方住就搭帐篷…

李文秀不知道,母亲这个看似不靠谱的决定,却意外地帮她实现了当作家的梦想…

《我的阿勒泰》原著作者李娟,对应的就是剧中的李文秀。

有意思的是,李文秀的名字,致敬了金庸小说《白马啸西风》。

金庸小说女主角李文秀,是误入西北,在哈萨克族群中成长的汉族女孩。

在小说结尾,李文秀回到了江南。

金庸这样写道:江南有杨柳、桃花,有燕子、金鱼…汉人中有的是英俊勇武的少年,倜傥潇洒的少年…但这个美丽的姑娘就像古高昌国人那样固执:“那都是很好很好的,可是我偏不喜欢。”

金庸笔下的李文秀,剧中的李文秀,和现实中的李娟,神奇地重合在一起。

李娟籍贯四川,1979年出生在新疆奎屯。

童年和少年时期,都在阿勒泰地区生活,一度跟随家庭辗转在阿尔泰深山中,与游牧的哈萨克牧人为邻。

和剧中的李文秀一样,李娟“打小就不太机灵”。

她曾说,自己5岁才会说话,刚上学的时候,听不懂别人说话,别人也听不懂她说话…

但从认字之后,她发现自己用文字表达比说话顺畅很多,便爱上了写作。

当作家,是她从小的梦想。以至于为了写作,荒废了学业,不听课不写作业,高中没上完就退学了。

作家李娟

但她小学三年级就尝试投稿,不到20岁就在知名刊物上发表了作品。

尽管她后来曾经外出打工,但文学创作始终围绕着新疆游牧生活。

她的文字真挚、质朴,浓浓的生活气息却又充满诗意,豆瓣均分在8.5以上。

有兴趣的读者可移步至今天的次条,乌鸦也为大家准备了李娟作品集。

李娟在散文《我的阿勒泰》自序中这样写道:

我的文字始终纠缠在那样的生活之中。怎么写都意犹未尽,欲罢不能…

文字里的那个“我”还是十八九岁的光景。贫穷、虚荣、敏感又热情。滋味无穷。

我正是这样慢慢地写啊写啊,才成为此刻的自己的。

那是什么样的生活呢?

电视剧《我的阿勒泰》将李娟灵动的散文具象化,变成了美丽、诗意的画卷,每一帧宛如壁纸。

它也精准还原了,书里描绘的牧区别样的生活方式。

比如,你可能无法想象,把小卖部开到草原上,搭帐篷生活,到底怎样一种体验。

真的很难,下雨天,帐篷里就会漏雨。

于是,文秀用绳子把一个个塑料袋挂在顶篷下面,等那个袋子里的水都接满了,溢出来了,又在溢出来的地方再挂一只塑料袋。

如此反复,直到把那些水一级一级,一串一串地引到帐篷外面为止。

而晚上睡觉,就在棉被上面盖一层塑料袋,只要水不落到身上,管它落到哪里,天亮了再说。

比如,哈萨克族有一个古老的礼俗,自家放养的牛、羊、马、驼,都只是作为供自己、朋友和客人享用的食物而存在,不可以作为商品出售。

张凤侠要买一只羊,跟牧民从早上商量到晚上,对方都不肯。

当晚,她在人家家中留宿,结果,对方把他们白天争执不下的大尾巴羊宰了待客…

哈萨克族有句谚语:哈萨克家庭的财产,有一半是留给客人的。

这种古老的传统,表面看是对商品经济的抵抗…

但深究起来,似乎他们的祖先早就觉察到,人的欲望可以无限膨胀,追求欲望的满足没有尽头,却可能把人拽入深渊。

忍抑欲望,也许才能获得更大的自由。

再比如,你以为远离城市的牧场生活是安静的。

但其实,它热闹得很…

乡村的舞会,年轻的男男女女,从傍晚开始,喝酒吃肉,又弹又唱又跳,一直玩到早上…

月光,于适

姑娘们还会到结伴河边洗衣服,欢笑声、搓衣声,夹杂着流水声…

用羊油香皂,洗着洗着,还能洗出羊肉…

它拍出了城市人向往的诗与远方,也没有回避牧区生活中的冲突。

比如,牧民的传统与现代的冲突。

哈萨克族老人苏力坦,年轻时是个猎人,可随着时代变迁,禁止打猎了,猎枪要上交了。

苏力坦固执地藏起了一把猎枪。

直到有一天,在牧民转场放牧的路上,他用这把猎枪,打死了追咬文秀母女的野狼…

原本冲突是可以避免的,用老人小儿子巴太的话说:走公路,不走仙女湾小道,就不会遇到狼…

但老人反驳:我想怎么走,是我的自由。

你可能觉得,老人太固执了…

但他有我们看不到的失落:大儿子死了,儿媳要改嫁,去县城生活,小儿子不愿意过放牧生活,牧区没有他的亲人了…

他对巴太说:我心里难受啊,我喜欢的生活一样样地消失了,鹰不能养了,猎不能打了,枪也要没收,大家转场也不再走仙女湾小道,都开着车走公路,你也不想放牧。这个世界,一定要这样发展吗,我想不通…

他和我们熟知的空巢老人,没有多少区别。

这个世界,是不是把老人抛下得太快,任由他们重重地摔倒?

我们以为的文明进步,是不是太理所当然了?传统真的没有一点可取之处吗?

还有,传统生活中女性的困境。

苏力坦的大儿媳托肯,是我非常喜欢的一个角色。

丈夫生前对她很差,但囿于传统,托肯认命,辛辛苦苦张罗一家子的起居饮食。

丈夫死后,她想要带着两个孩子改嫁,但按照传统,只有守寡才能带着孩子,改嫁要把孩子留在前夫家里。

托肯的委屈不被理解,她的付出和需求也不被看到。

她没有钱,心心念念要一块搓衣板,要了一年,丈夫到死都没带回来。

托肯又让小叔子巴太买,巴太忙着谈恋爱也忘了…

托肯哭着向巴太控诉:你们男人想去哪里就去哪里,我们女人要做饭洗衣服看孩子,想出去一趟都没有时间…

但即使受了这些委屈,托肯还是那么可爱天真、热情奔放,绽放着生命的活力。

她认真地化妆,她大胆追求新的爱情,全然不顾别人的眼光。

她把文秀当闺蜜,刚学了几句汉语,就直白地说“我爱你”。

说起来,这部剧的女性形象都特别鲜活有趣,她们各不相同,又各有魅力。

让人不禁感叹,得亏是女导演,才能捕捉到她们身上的闪光点。

就连几分钟戏份的蒙古老奶奶,也是满嘴金句:

再颠簸的生活,也要闪亮地过!

家里练不出千里马,花盆里栽不出万年松,孩子们出去走走是好事。

片中还有一段在公共澡堂洗澡、搓背、唱歌的画面…

氤氲的水汽,赤裸的身体,没有色情,没有男凝,古典油画质感,满是女性的光辉!

而这部剧我喜欢的角色,是马伊琍饰演的张凤侠。

今年一部《繁花》,一部《我的阿勒泰》,马伊琍塑造的玲子和张凤侠,都可以算作国产剧女性形象标杆。

张凤侠潇洒豁达,随遇而安,自带幽默感。

她的人生哲学在城市人看来,太不可思议。

她敢给牧民赊账,赊了几千块钱要不回来,好像也不着急;

就算不能完全懂哈萨克语,她也敢跟哈萨克人一起生活,还自创了一堆“新词”。

她好像啥也不在乎,床塌了照样睡。

出门把无线座机电话揣在挎包里,电话响了,旁若无人地接听。

但她也长情,丈夫去世后,她收好丈夫的骨灰盒,惦记着要把他安葬在他最喜欢的地方…

遇到新的爱情,她也敢去尝试,去受伤,即使对方欺骗了她。

现在年轻人动不动就说“别太恋爱脑”…

可是爱情就是会这样盲目,谁没有盲目过呢?错爱又如何,不敢爱,爱无能,才是辜负了人生。

强大的人即使失恋了,也会像张凤侠那样说:男人没了再找一个嘛。

已经很久没有在国产剧里,看到这么有韧性,拿得起、放得下的女主角了。

《我的阿勒泰》不是一部完美的作品,但从细节里,从只字片语中,我们可以吸收到很多。

比如,关于有用和无用。

女儿说自己“虽然笨手笨脚,但还是个有用的人”…

张凤侠反驳:你看看这个草原上树啊、草啊,有人吃有人用,便叫有用。要是没有人用,它就这么呆在草原上也很好嘛,自由自在的嘛,是不是?

是啊,我们是不是有意无意地把人工具化,很少看到生命本来的意义?

比如,关于传统和现代。

牧民有着自己的生活方式,张凤侠教导女儿:你可以不赞同他们,但不要居高临下地改变他们。千万别觉得自己特别聪明,是城里来的。

我们习惯了单一标准的评价体系,以为现代的就是进步的,就是好的。

但事实上,谁也没资格对他人的人生指手画脚。

或许,我们永远无法去过牧民的生活,或许不用去,也知道自己适应不了那样的生活。

但我们可以借由别样的生活,反观当下。

城市的生活便利发达,为什么还有那么多人感觉不幸福?

我们真的需要那么多物质,需要那么快捷高效吗?

这部剧让我们收起了自以为是,开始自问:我有没有选择自己真正想要的生活?

毕竟,人是目的,不是手段。

没有让人舒展个性,充分触摸世界的文明,终究是有缺陷的。