新冠疫情以来,西方并没有抵抗住疫情的冲击,资本市场动荡不安,有关自由主义市场经济的神话一再破灭。

观察者网就美国自由市场的历史及其现状等一系列问题采访了法国经济学家,纽约大学金融学教授托马斯·菲利蓬先生。此前,托马斯·菲利蓬教授的新书《大逆转:美国是如何放弃自由市场的》(The great reversal:how america gave up on free markets)由哈佛出版社出版,引起了西方经济学界的强烈反响。

【采访/观察者网 武守哲】

观察者网:菲利蓬先生您好,很高兴有这样一个采访您的机会。在谈到美国市场经济的自由度的时候,您把1990年代末到20世纪初的这几年设定为“转折点”。认为自此之后,美国市场经济的自由度每况愈下,垄断性越来越强。那么,为何这个时间节点出现在那个时候,而不是更晚或者更早一些?

菲利蓬:因为从1990年代末开始,情况出现了一些显著的变化,一系列不利于市场经济开放度的政策出现了端倪。我喜欢研究数据,只有数据才能切实挑战一些似是而非的常识。

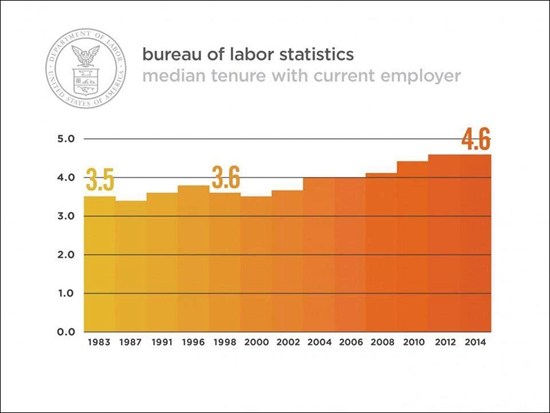

以劳动力市场为例,我们经常说上一辈的人很多都靠铁饭碗活着,很多人都在同一个工作岗位上工作一辈子。90年代之后,新一辈年轻人要接受这样一个理念,即要为各种机遇和挑战做准备,随时准备跳槽。按照这样一种设想,那么现在美国90后出生的一批年轻人换工作的概率应该很高,但是美国劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)的数据却显示事实并不是这样。

美国自由市场神话如何被戳破的?是官商勾结

托马斯·菲利蓬《大逆转:美国是如何放弃自由市场的》封面

1980和1990年代,美国每个工人平均的合约时间是3.5年,这个数字一直在攀升,目前的数据是4.5年。各种工作岗位的签约量(job turnovers)和流动率都有所下降。简单说,现在的人比以前变得更不愿意跳槽了。当我看到这些数据时,想起和我和祖父的一番对话。

他说,在1950年代的法国,各种劳工保护条款,比如失业保障金、最低工资标准、工伤诉讼等等比现在都要差的多,工人的流动性很高。我问他:“你当工人的时候是不是压力很大?”他惊奇地看着我:“没有吧,如果今天老板对我不好,那我明天早晨起来就不上班了”。这是1950年代的法国,不是2019年的美国。

单位工作的时长从1983年的3.5年上升到了2014年的4.6年(数据来源:美国劳工统计局)

劳工市场的变化只是1990年代末美国市场经济转向的一个显著方面,当然还有其他因素,比如从2000年开始,数不清的市场准入法规爆棚式的增长,客观上削弱了反托拉斯法的威力,而且从这时起,美国的政治游说集团扩张明显,他们的存在对维持一个自由开放的市场起到了很大的负面作用。

观察者网:中国坚持要求欧盟和美国承认“市场经济”地位,但在今年4月份,WTO裁决认定中国不能主张在2016年12月11日“自动取得市场经济地位”,而且在6月份中国已暂停了围绕其市场经济地位争端的WTO处理程序。您如何看待中国在WTO的市场经济地位,以及西方对中国缺乏市场自由度的指责?

菲利蓬:中国的经济增长速度很快,在国际市场规则范围内,获得市场经济地位是自然而然的事情,尤其是在TWO目前这个体制下,中国已经成长为世界上最大的经济体,有着体量最大的开放型市场,已经不再需要原有特定WTO条款的保护。现在对TWO来说,反而应该修改规则,推动中国市场的进一步发展,因为中国经济的发展对全球商贸形势的影响很大。

2001年11月11日,多哈。中国成为世贸组织第143个成员国(@新华网)

观察者网:根据您的研究,美国的反托拉斯法案的效力变得越来越弱,对各大巨型公司的联手垄断无能为力。而欧洲在相关领域反而做的还不错,比如西门子和阿尔斯通的合并就被叫停了。为何欧洲和美国在这个问题上会出现显著差异?

菲利蓬:美国是第一个建立现代反托拉斯法律体系的国家,早在19世纪末20世纪初,美国的消费者就在反托拉斯条规下,逐渐能享受到比欧洲更优质的服务和产品。而且在20世纪中期,美国建立了自己的一整套模式,成了全世界反托拉斯法案的标杆,在1990年代,这在全球的经济学家中广泛达成了共识。

但在1990年代末,美国的各大公司掀起了一股并购狂潮,最典型案例出现在电信和航空领域,但欧洲却没有出现类似的情况。一些经济学专家曾经把并购现象归结于全球科技水平的更新换代,但欧洲和美国共享同样的技术升级换代平台,却出现了不同的市场走势。

其中一个重要原因,是欧洲的反托拉斯监管系统的独立性一直比较高,对比欧洲央行和美联储在各自体系中的运行作用就能看出来。欧洲央行是独立的规则制定者(independent regulator),而美联储则更像是商业领导者(business leader),前者更关系消费者与商家的平衡,后者更关心利润大小。

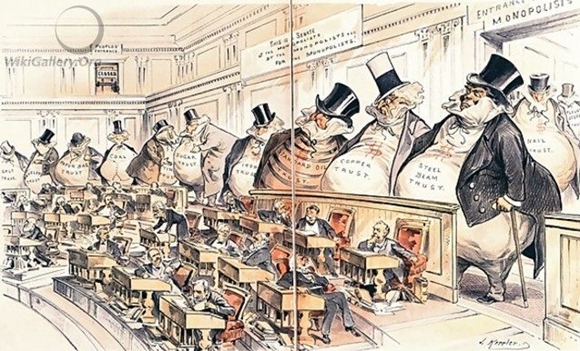

并且,在西方所有发达国家中,美国的政界和商界的联系是最为紧密的,也是官商勾结最为严重的。布鲁金斯学会(Brookings Institution)2013年发布的一则报告显示,美国联邦贸易委员会(FTC)受到政界的影响指数在过去20年上升了35%。在针对谷歌的反垄断调查案中,FTC足足收到了13封来自美国各地的参议院的信件。美国科罗拉多州的州长波利斯(Jared Polis)甚至在信件中直接替谷歌说情:“针对谷歌的反托拉斯条款最终会损害到反托拉斯法案本身。”

著名讽刺美国垄断集团的漫画,作者:约瑟夫·开普勒(Joseph Keppler)

正因为如此,美国有着西方其他国家所没有的强大的游说集团。游说集团本身就是商业寡头的前台代言人,他们的目标就是最大限度的榨取各种市场价值,设置对后来追赶着的法律门槛,长期来看,他们损害了美国市场的竞争力。

更深次的原因,很可能是欧洲一体化并没有消磨掉各个欧洲国家的主权界限,市场规则制定者都是超国别的,而美国是完全形态的整合国家(a supra-national authority vs a national one)。

观察者网:当提到“市场”这个概念时,或许我们应该把它划分成国内和国际两部分。理论上讲,全球市场可以和某一国的国内市场一样实现高度的自由化,但受限于国与国之间的摩擦和关税壁垒,国际市场自由度的脆弱性貌似更高。您可否谈一下二者的关联性?美国国内市场自由度的下降是否和其国内全球化思维的退潮有关?

菲利蓬:国际贸易是一个双刃剑。外国的竞争企业可以激活国内企业的活力,也可以给国内垄断企业以足够的威慑力。但是国际贸易往往以一种不公平的形态出现,这反而会激发某国对国内市场的保护欲望,主动减弱国内反垄断条款以应对国际挑战,这对消费者可不是什么好事情。

国内和国际市场在全球化背景下应该是统一的。美国的贸易保护主义,导致很多领域的消费价格上涨,损害的是其国内消费者的利益,从长远来看,他们犯了一个错误。

我们日常所见所用无不带有全球化的背景,比如信用卡服务机构、银行账户、电子邮件服务商等等。如果这些部门出了什么错误,感觉是不可接受的。每当政策的制定者和一线的管理者出现什么错误的时候,他们往往被媒体拿出来挞伐,所以很多时候他们很“害羞”。其实这并不应该。因为市场规则的完善就是不断试错的过程,零错误的结果就是零规则改进。法律系统确实应该对政策制定和实施者实行高标准,但不应该拿着实验室的那种显微镜去看他们。

大众汽车“排放门”期间,《福布斯》杂志制作的讽刺德国大众集团的图片(@福布斯)

国际市场自由度的下降会导致国内消费者得不到相应更好的服务,一个最典型的案例就德国大众“排放门”事件。大众作为一家德国的企业,在排放问题上作弊,最终落在美国联邦环境保护局(EPA)的手上,这是偶然吗?并不是。为何他们没有在欧洲被抓住,而在美国落网?因为德国和欧洲市场的保护主义让大众的利益相关者沆瀣一气,假如没有一个相对开放的国际市场环境,欧洲的消费者还会依然蒙在鼓里,因为大众有所谓的“一般数据保护规则”(General Data Protection Regulation)为其保驾护航。

所以,我们谈国内国际市场的互动的时候,除了关税因素之外,国内市场的公平性,即利益相关者的平衡度(trade-off)也是一个重要因素。

观察者网:提到美国的大公司并购以及垄断问题时,很多政治人物都提议过要拆分亚马逊、谷歌、脸书等科技巨头,以促进科技行业的良性竞争。您如何评价这些计划?

菲利蓬:拆分大公司这件事说起来容易,但做起来就太难了。大型科技公司不仅涉及到反托拉斯相关法律问题,还和私有财产和用户隐私问题紧密相关,这个就超出政治人物的能力了。特朗普在华尔街并不是个受欢迎的人物,但应该也不会喜欢这些人,金融届和互联网公司也很难把票投给这样的人。

民主党参议员伊丽莎白·沃伦曾声称一旦在2020大选中胜出,她将拆分巨型互联网科技公司。但沃伦最终退选(@路透社)

观察者网:您对目前很多主流经济学家提出了不少的批评,认为他们无法对当下的经济问题给出及时有效的诊断,仅仅靠着事后之见博取名声。这种现象出现的原因是什么?很多时候,公众常识是否比经济学家的判断更准确?

菲利蓬:经济学家们很多时候无法预判真正危机的到来。2008年全球金融海啸就是个例子,当时我曾警告过度的金融创新会导致很多风险,而直到2008年4月份,主流经济学家们开会的的主题依然是“创新与经济发展的推动力的关系”。

在我看来,过去20年来,科技创新的速度对经济增长的推动力正在变缓,而很多经济学家并没有注意到这一点。经济学家们还发明了一个新词“TFP”( 全要素生产率),即指不包括资本和劳动力等外来输入,其他所有影响产出的要素,其中就包括科技创新的因素。

但经济学界对TFP的观察和研究并没有很好地治愈2008经济危机带来的副作用。西北大学的经济学家罗伯特·戈登(Robert Gordon)曾说,未来世界再也不会出现像第一次工业革命和第二次工业革命那样,由科技创新主导下的大规模经济增长,不过也有另外的经济学家反驳人工智能是未来的突破点,但我并不认为他们的争论对目前潜在的经济危机出现有什么前瞻性。

《经济学人》杂志2009年7月19日封面:为何很多现代经济学理论无法预判和解释当下的经济危机?

观察者网:您多次把“自由市场”放到世界史的大框架去观察研究。认为在人类历史上,“自由市场”出现的时间相当短暂,而且往往作为特例存在,它并非人类社会的常态,其背后更深层次的原因是什么呢?

菲利蓬:纵观人类历史,每个国家、政权、民族崩溃时往往都是因为经济形势的崩坏。新一代王朝的建立者并不能很好地吸取前人的经验教训,中华帝国和罗马帝国,以及西班牙的黄金时代(Siglo de Oro)都曾面临着同样的问题。

政客们不喜欢自由市场,出于本性他们想控制经济走向,而公司随着规模的扩大,也本能地会走向垄断,这就是为何人类社会在不停地为保持市场的自由度而永不停止地奋斗着。