常凯

55岁的导演常凯,因感染新冠肺炎,在2月14日凌晨去世。

生前,常凯是湖北电影制片厂的干部,曾参与制作多部纪录片。作为一名武汉人,无论是读书还是工作,常凯一生都未离开过江城。他的镜头,也永远聚焦于脚下的荆楚大地。

“我一生为子尽孝,为父尽责,为夫爱妻,为人尽诚”,去世前,常凯这样总结自己的一生。他没有等到全民“战疫”的胜利。老同学说,等到疫情结束,大家应该为他办一场追思会。

疫情结束办追思会

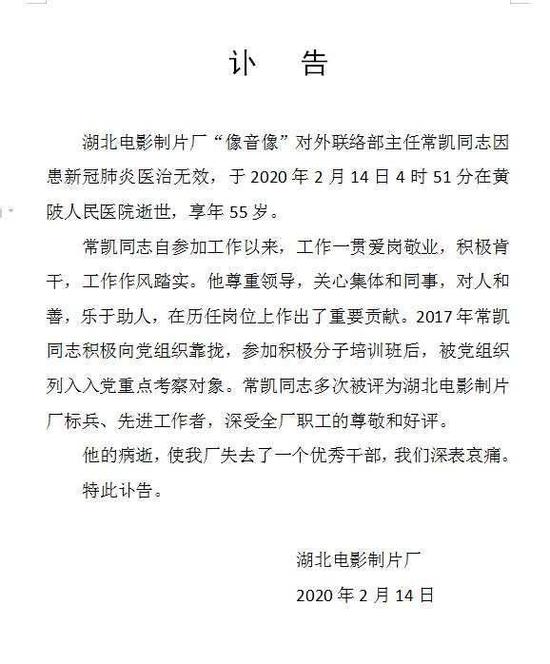

“我厂失去了一个优秀干部。”

常凯去世后,湖北电影制片厂在内部讣告中说。

因新冠肺炎医治无效,湖北电影制片“像音像”对外联络部主任常凯于2月14日4时51分,在武汉市黄陂区人民医院去世,享年55岁。

对大多数人来说,常凯这个名字显得很陌生。生前,他是一位影视创作者,同时也是湖北电影制片厂的一名骨干领导。

在讣告中,湖北电影制片厂给予常凯极高的评价。

文中写道,常凯“自参加工作以来,工作一贯爱岗敬业,积极肯干,工作作风踏实。他对人和善,乐于助人,在历任岗位上作出了重要贡献。他曾多次被评为湖北电影制片厂标兵、先进工作者,深受全厂职工的尊敬和好评。”

“我一生为子尽孝,为父尽责,为夫爱妻,为人尽诚”、“永别了,我爱的人和爱我的人”。这是常凯留下的最后两句话。

按照武汉市当前的防疫部署,大学同学杜子告诉新京报记者,“常凯可能不办理后事了”。杜子说,常凯的儿子因为在英国,没有被感染。

杜子希望,等疫情结束,老同学们为他办一场追思会。在老同学的记忆里,常凯似乎还在阳光下,骑着自行车,笑着回头招呼伙伴。

湖北电影制片厂的“讣告”中称,常凯于2月14日,因新冠肺炎医治无效去世。受访者供图。

一生不离江城

常凯是武汉土著,生在长江边,长在江城里。无论读大学还是工作,他从未离开荆楚大地。

武汉大学的同学回忆,大学时,因为离家近,常凯不常住校。

常凯的作品,也离不开脚下的土地。

2012年,常凯以制片主任的身份,参与拍摄一支关于长江三峡的剧情片《我的渡口》,这支片子给杜子留下的印象最深。

93分种的剧情片《我的渡口》,摄制组将镜头,对准武陵山区深处一个古老的渡口。片子讲述了一个朴素、温暖的故事——渡口不远处一户田姓人家,为了遵守祖上的一个承诺,田家祖孙三代人,120年来“不收一文钱”,靠着一条木船,在大沙河边为村民摆渡。

这部剧情片参加了2013年第三届北京国际电影节,在国内展映单元“中国新片”中,获得了一项提名。在2014年第十四届平壤国际电影节上,最终包揽了最佳导演奖、最佳男主角奖和最佳音乐奖三项大奖。

常凯曾用一段文字记录自己的生活。文中称,除夕夜时,常凯一家原本在酒店预订了年夜宴,后取消,“在家掌勺,当晚与双亲、妻子欢聚一堂”。

变故不期而至。大年初一,常凯的父亲感染新冠肺炎,随后,母亲也患病,夫妻二人在病床前服侍多日,“无情冠状病毒也吞噬了爱妻和我的躯体”,辗转多家医院,却床位难觅。

好友、纪录片导演王久良留言说,“可见的,灾难就在周边,死亡也不遥远。”

常凯以制片主任身份,参与摄制的93分种剧情片《我的渡口》,曾获得第十四届平壤国际电影节三项大奖。 电影截图

记忆中的自行车越野赛

大年初一,同学朱麟辉曾跟常凯相互致电互拜新春,令他没想到的是,年味还留在嘴里,耳里却传来关于了常凯的噩耗。

在朱麟辉的记忆中,求学时的每天上午,大家会骑自行车到中华路码头乘轮渡过江,一上岸,总是来一场自行车“越野赛”。

十几公里的路,常凯总能甩朱麟辉一大截。毕业后,只要小聚,朱麟辉都会跟常凯提及他们之间的“越野赛”。

杜子属于常凯“联系比较多”的同学好友。杜子在北京开了个工作室,常凯前年来北京,还曾去工作室里坐过。

开朗、健谈,好打交道,是同学们对常凯的普遍评价。在杜子的记忆中,常凯“人帅还会穿”,“当时有一帮同学组队打篮球,他个儿高,也常去玩。”

“比较谋事”,则是杜子给常凯贴的标签。按当地说法,这指能有计划,能办成大事。

杜子跟常凯总相约出行,他们去过西双版纳、平遥、连州摄影节,也常交流对艺术、电影、摄影的看法。

常凯爱喝茶,“喝普洱的时候多些”,杜子说,他们曾在西双版纳一口气转了好几大座茶山,只为了能找到好喝爽口的茶叶。

常凯去世后,朱麟辉撰写了一篇悼文,他说,群山为墓卧冤魂,长歌当哭祭兄弟。