现如今,国人的生活水平提高了,很多人在饮食方面,不仅要吃得美味,更加注重营养和健康。

除了备受追捧的牛油果、“超级食物”藜麦和奇亚籽等食物之外,就连烹饪必备的调料都被善于包装打造搞噱头的商家们盯上了。

在一众调味品中,“居家必备好伙伴”的食盐首当其冲,打响了第一波营销战。白花花的精盐已经不能满足某些人对于健康的追求了,于是,外表粉嫩好看,内在“蕴含多种微量元素”的喜马拉雅粉盐和日本岩盐就艳压群芳,成为了大家追捧的对象。

喜马拉雅粉盐

日本岩盐

出口3元,买回3万

日本商家们把“岩盐”吹成了一种超高级调味品,不仅价格高昂,甚至还有增强自身的抵抗力、美容养颜和延年益寿等“神奇功效”。

对普通人来说,“岩盐”根本就是遥不可及的存在。因为实在太贵了,价格可以卖到1万1斤,甚至一度达到近3万。

可对中国土豪来说,两三万都只是小钱钱,秉承着“只要能养生,多少钱无所谓”的购物原则,日本岩盐遭到了这些土豪们的疯抢,一度供不应求。

实际上,这些天价“日本岩盐”很可能不是日本籍的,而是从中国进口的。也就是说,是我们中国自己的岩盐“出口转内销”了。

中国岩盐之都在河南叶县。此外,在中国的柴达木盆地也储存了上亿吨的岩盐,而价格也只需两三块一斤。

可能就是因为价格太低了,所以才入不了土豪们的“法眼”吧……

日本商人也是在发现了这一点后,打开了“致富”的新道路。他们低价把这些岩盐收购回日本,然后进行了精美的包装,还做了一系列广告宣传,让广大消费者对“皇室专用盐”、“延年益寿”深信不疑,最后高价卖给愿意买单的土豪。

不过,在疯狂营销的背后,真相是这些土豪全都交了智商税,岩盐并没有宣传的那么神奇。

岩盐被称之为可以吃的石头。

据地理学家介绍,岩盐是一种非常古老的矿物化石,大约形成于2亿8千万年前的侏罗纪时代。

历经岁月变迁和地壳运动后,在地下1400米下,海盐和地下矿物经过亿万年的高温挤压结晶,进而成岩盐,所以它能形成各种如水晶般漂亮的颜色。其代表成员除了日本岩盐,另一种就是就是如今风靡一时的“喜马拉雅盐”。

这里插播一句,喜马拉雅盐其实是来源于巴基斯坦的旁遮普地区,主要是乌拉盐矿 (Khewra Salt Mines) 开采而来的,并不是在喜马拉雅高山上开采的。

但不管是哪里的,本质上,岩盐和普通的盐在功效上并没有什么区别,就是调味用的而已。

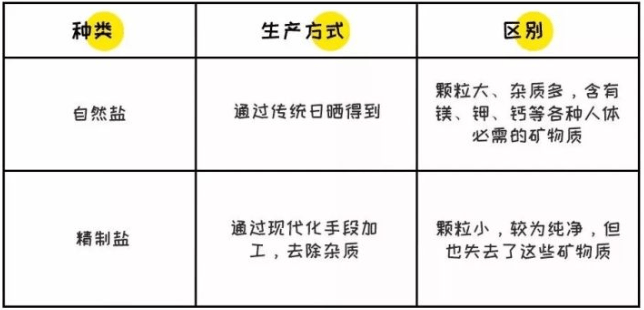

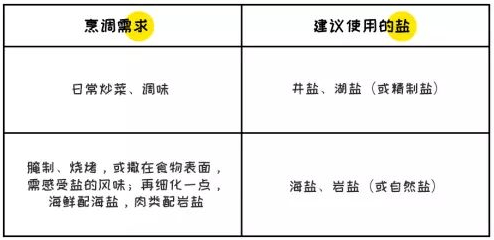

首先,我们要知道,不是所有的海盐、岩盐、湖盐、井盐等都是食用盐,这些名称指的是按照不同方法生产的盐(即海水日晒、地下盐矿沉积物挖掘、天然卤水提炼),而不是盐的加工等级标准。

图片来源:知乎@24季

食用盐,在我国一定是加工过的,至少在制成工业盐的基础上需要进一步提炼、粉碎、加碘以及抗结物,也一定是国家管制生产,即只有国家允许的企业可以生产和销售(例如超市所见的中盐集团产品)。

简而言之,食用盐这个名称所以既代表用途,也代表一种工艺质量要求。

图片来源:知乎@24季

高品位(即杂质少,氯化钠含量高的)的盐就是纯白色的晶体,近看是透明的。其他黑盐、红盐、玫瑰盐等都是有杂质或某种元素较多而形成的不同颜色,因此,有颜色的盐也就不是精制盐了。

从人体所需的营养元素来说,食用精制盐即可保证人体所需,其他颜色的“食用盐”不会因为含有微量其他矿物质而能给人体带来特殊的补充,含量是微乎其微的。

图片来源:知乎@24季

由于岩盐含有其他的物质,所以它的咸度会低一些,而且还会因矿物质含量的不同有一些独特的风味。所以说,对于喜马拉雅盐和日本岩盐,如果是喜欢它们的颜值和味道,拿来吃一吃可以,但什么保健功效就别想了,不如均衡膳食来的更好。

小小的宣传手段,简单的一招“出口转内销”,身价却上涨了一万倍,消费者也被骗得团团转。

对此,村长还是想劝一句,追求健康也不要盲目跟风,不然一不小心就落入了商家的陷阱。

那些年交过的智商税

都说国人有四大智商税:小孩怕笨、女人怕丑、男人怕穷、老人怕死。

一旦戳到这些痛点,平时看起来再正常的人,遇到陷阱都会突然智商欠费。细数国人这些年交过的智商税,都足够写一部血泪史了……

01、教育“智商税”。

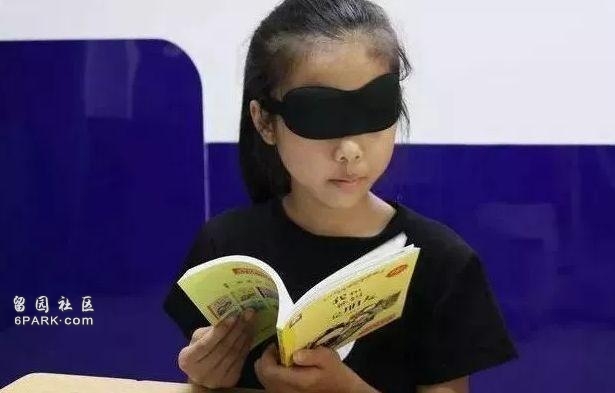

让孩子戴上眼罩,再像翻动小人书一样,以秒为单位,迅速翻书。通过这种方法,6至12岁的学生在1至5分钟内就能看完一本10万字左右书籍,而且能过目不忘。

厉不厉害!

图片来源于网络,版权归作者所有

这种高级的读书方法被称为“全脑潜能开发之波动速读”,专家解释的原理是“量子力学,用速度建构画面,用速度感知文字,用速度激发大脑”。

其实,稍微有点科学常识的人,都能看出这种所谓的“量子力学”是多么扯淡。

然而,遗憾的是,不少中国家长不仅信了,还甘愿自掏腰包为孩子购买此项“神技”。

小女孩的演技可以得奥斯卡影后了

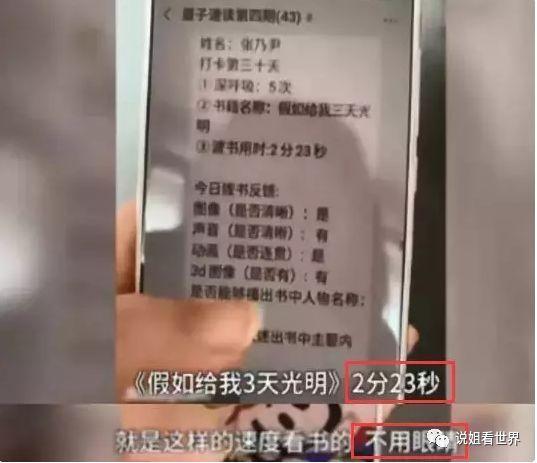

当然,为了让更多家长信服,培训名师们在群里不断分享着学生的速读记录,比如有人用3分01秒读完了《装在口袋里的爸爸》,用2分23秒读完了《假如给我三天光明》。

孩子们合上书后,连书中具化的人物昵称和时间节点都能说出来。

去年,绍兴某家长上《1818黄金眼》节目爆料说,自己花了三万多,给孩子报了一个“蒙眼识字”的培训班。

图片来源于网络,版权归作者所有

AD

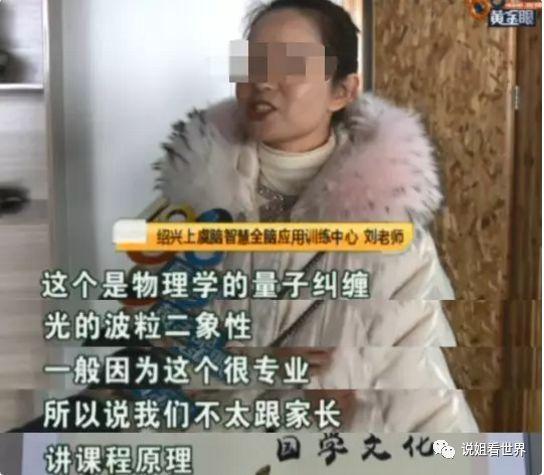

为了一探究竟,记者实地探访培训班老师,追问蒙眼识字的原理,那位老师竟磕磕绊绊地解释:

是物理学的量子纠缠,还有光的波粒二象性

她说着说着自己都笑了,底气不足的态势一眼便知。

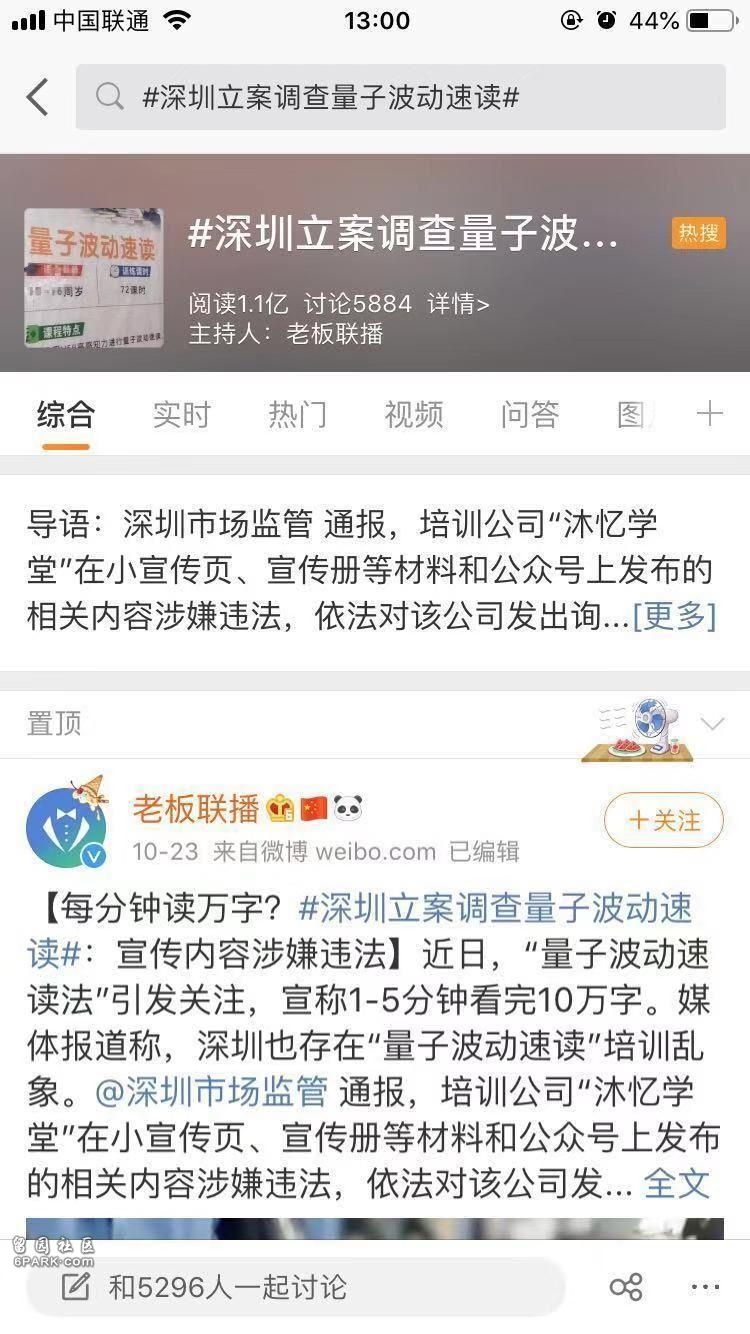

最终,这个骗局被立案调查,

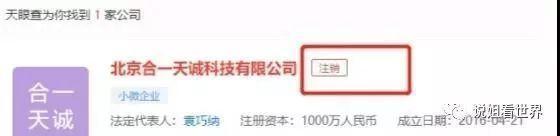

在天眼查APP上输入“北京合一天诚科技有限公司”,也就是专攻“量子速读培训”的企业,显示已注销。

图片来源于网络,版权归作者所有

还有下面这个“开天眼”学习班。

很多家长连一名练成的小朋友都没亲眼见过,都是听说朋友的朋友的孩子学得非常好,就乖乖地呈上智商税。

对人的大脑市面上一直流传着三大骗局:

人的大脑利用率只有不到十分之一(实际上利用率很高);

脑细胞不能再生(部分脑细胞可以再生);

最后就是左右半脑分工明确。

这些说法是市面上所有流行骗局的理论基础,凡是涉及上述理论的,都是利用无知来欺骗父母,从而为子女消费。

2、健康”智商税“。

前几年,一个犯罪团伙被抓庭审。在庭审当天,现场挤满了老头老太太,有的还坐着轮椅来。这些老人都被骗了钱,少则十多万,多则上百万,其中不少人把自己几十年的积蓄都拿了出来,有的甚至连“棺材本”都被骗走了。

这个犯罪团伙,打着健康保健的旗号,10年内行骗16个省市,骗了23万老人,诈骗金额高达99.5亿。主犯在采访中说,瞄准老人的原因,就是因为他们单纯好骗,随便忽悠一下,就愿意把钱拿出来。

靠欺骗老人赚钱,这并不少见。因为怕老、怕生病,老人们在健康上特别愿意花钱。

精明的不良商家,只用一些小小的把戏,就能把原本没什么用的产品,摇身一变就能延缓衰老、预防疾病。

一盒成本只有几十块钱的保健品,因为打上了抗癌的功效,一下就能卖到上万元。

辛苦了大半辈子的老年人,本想过个高配的晚年,却不知,这样的高配却毁了他们,动辄就能骗走上万块。

还有国内“养生”电视节目上各种出来招摇撞骗的“专家”,比如这位刘洪滨,一会儿是“苗医苗药”传承人:

一会儿又变成了“北大专家”:

再换个台呢,她又换上一身内蒙草原衣裳,变成了蒙药传承人:

她一会“只治咳喘”:

一会又专攻风湿骨病:

一会专攻失眠,一会又专门治心血管疾病。

然而讽刺的是,就诸如此类的”老戏骨“,还能堂而皇之的在我们的电视台上表演,兜售背后那些毫无疗效,全是智商税的产品,却依然有无数人前赴后继的买账。

年轻人可能会对此报以嗤笑的态度,认为自己绝对不会中招。

但其实你们可能只是身陷陷阱却不自知而已。

没错,就是这个备受全球年轻人追捧的电子烟,成为了新一代“智商税”的收割利器。

“电子烟”的概念和理论设计,是美国人发明的。但是第一个把这概念实现出来的,是我们中国一位叫韩力的药剂师。时至今天,全球的电子烟产品,有90%是我们国家产的。

电子烟其实是利用电驱动雾化器,加热含有尼古丁的“烟酒”,产生“蒸汽”,冲击你的喉咙,产生吞云吐雾感的设备。

香烟有很多害处,比如,大家都知道的尼古丁。为什么人抽烟会上瘾,关键就在这种物质。

但电子烟里面也有这个有害成分,甚至标注的量比实际的量少了几十倍。

一支电子烟的烟液60毫升,标注含量6毫克,但是送到检验机构一检验,实际含量高达360毫克。

原来人家以为它整一瓶的尼古丁含量也就6毫克,结果它的单位实际上应该是6毫克每毫升,整整少报了60倍!

这一吸就吸了过量尼古丁。

更可怕的是,很多人抽完电子烟,复抽香烟,结果香烟没戒掉,电子烟也没戒掉。

世界卫生组织2014年发布报告说,没有充分证据证明电子烟可以戒烟;美国加州大学旧金山分校的一项研究表明,电子烟可能更容易导致尼古丁成瘾。

上面这些所有的商品,有些看起来迷惑,有些看起来沙雕,有些看起来高大上,但本质上都是收割智商税的产品。

这些智商税的背后,乍一眼看过去都是真实的用户痛点,涵盖在每个年龄段和社会层次,急需产品去解决。

但看得久了,就会发现,这些东西本质上是人性,那些贪婪、攀比、虚荣、恐惧,统统被放大成需求,包装成产品,在街头巷尾大肆售卖。

而人性是不会轻易改变的,只要人性还在,这一片市场就在,这一茬又一茬绿油油的韭菜就在。

也许,从来也就没有什么智商税,有的只是对人性的熟练操控罢了。