百万床垫、9万电费、千万生活费......近期多日占据网络头条的某离婚明星经济纠纷,又成为一则露富奇闻。相比这种露富,更为主动的炫富,则早已成为一个社会负面现象。近期公布的《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,近四成未成年网民遭遇过负面信息,其中炫耀个人财富或家庭背景的信息,影响最为广泛。本文指出,吊诡的是,炫富所卷入的人群,并不是通常认为的有闲阶层,事实上,中产群体甚至贫困群体都裹挟其中。

作者指出,一个物尽其用、受“不露富”观念支配千年的节俭社会,一跃成为奢侈品消费大国,这是过去数十年来令人惊叹的中国景观之一。

作者分析,这些年涌现的一批新富,无疑是奢侈品消费的始作俑者。历史上,

轻商传统曾导致富人“经济地位高、社会声望低”的尴尬境地;现如今,有着昂贵符号价值的奢侈品,恰如其分地迎合了先富阶层彰显自身社会地位的迫切需求。

问题在于,这些年富人名分早已确立,为什么奢侈品消费不仅没有消停,反而愈演愈烈?作者认为这种看似放纵的行为背后,有着一种隐蔽的心理动机:为了把自己与其他热衷于炫耀性消费的中产相区别,新富们不断升级消费,以保持不可逾越的社会距离,同时借此获取和巩固人际圈层,以实现所谓“强强合作”。

作者发问:炫富何时终结?或许,只要社会结构转型没有最终完成,社会身份流动还在继续,作为标志身份与地位的奢侈品符号消费就仍会大行其道,但有可能转变为更为低调和隐蔽的方式。而悬浮在人们心头的、因认同和地位焦虑而生的行为乖张,可能需要我们用更多的时间来彻底治愈。

中国式炫富:

身份彰显或地位恐慌

中国社会独特且急剧的社会转型过程,产生了诸多令人惊愕、眩晕、费解的社会心态,其中“炫富”和“仇富”两极对峙且并存不悖的心态,或明或暗地普遍同时存在各个社会阶层之中。中国式炫富,并非像凡勃伦所描述的19世纪欧美工业社会转型时期,仅限于有闲阶层内部展开的金钱竞赛,中国的中产阶级甚至贫困阶层均裹挟其中,无一幸免。其实,虽然“仇富”是社会最尖锐、最喧嚣的社会舆论,然而穷人仇富戾气隐藏不住“嫌贫”心结与自卑,于是时常生出有钱后的种种炫富想象。

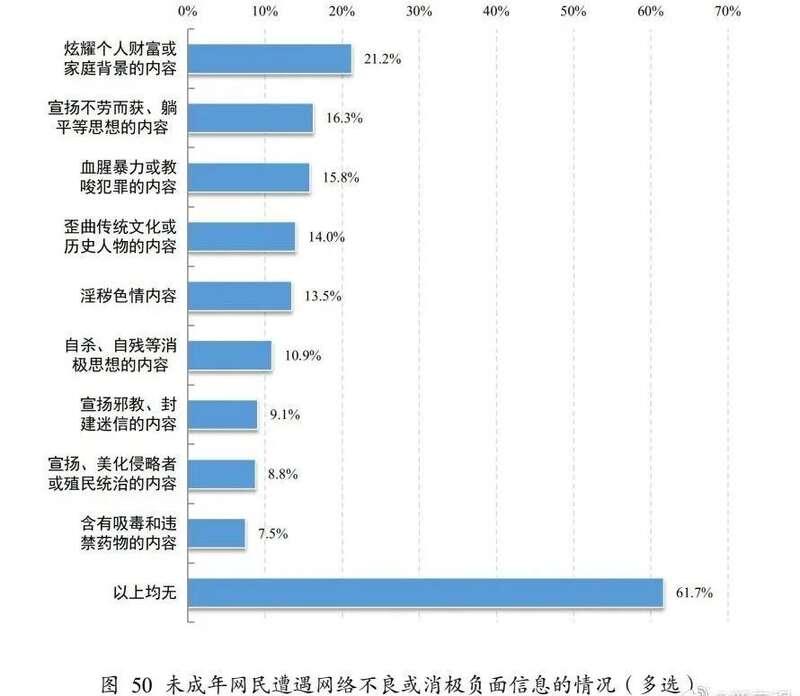

(2022年12月1日,《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》发布,显示近四成未成年网民在上网过程中遭遇过不良或消极负面信息,其中炫耀个人财富或家庭背景的信息对未成年人的影响最为广泛)

与穷人白日梦且无厘头的炫富想象不同,中高收入阶层的炫富手段聚焦在奢侈品消费领域。一文不名、虽有些姿色但绝谈不上国色天香的郭美美,只因在网络晒自己“住大别墅、开玛莎拉蒂、拿香奈尔手包”的照片,一夜爆红并瞬间引爆网民,导致群情汹涌。对于一个只求一夜成名的少女,各种奢靡之品包裹的身体,比赤身裸体更能夺人眼球。奢侈品的消费狂欢,无疑是中国人最典型的炫富仪式和集体表演,有时它最大的舞台甚至在巴黎、伦敦或纽约街头。千禧年来遇到春节或其他节日,外国主流媒体最热衷报道的不是关于中国年的文化与民俗,而是痴迷的中国消费者如何横扫欧美市场,把纽约第五大道、巴黎香榭丽舍大街或东京银座的奢侈品货架购买一空的“豪迈”事件。2012年,中国已经超越日本成为全球最大的奢侈品消费市场;2013年更是超过1000亿美元。一个人口占全球不到20%、人均GDP世界排名80位之后的国家,竟买走了全球47%的奢侈品。

从一个物尽其用甚至终日为糊口忙碌的节俭社会,一跃成为奢侈品消费大国,这也是近30年来令人惊叹的中国景观之一。中国人的奢侈品消费无论从消费的群体特征还是消费行为来看,均有别于其他国家。如,“一亿总中流”即“全民中产”的社会结构是日本成为奢侈品消费大国的社会基础,而中国则是未富先奢。欧美、日本的奢侈品消费群体集中在40岁到70岁的高收入阶层,而中国奢侈品消费者的年龄则大多在二三十岁,还包括了相当比例的中低收入的大城市普通白领。他们原本已承受大城市巨大的生活成本,依然要省吃俭用,攒出半年的生活费购买一件最新款的天梭腕表或iPhone手机。在北上广,到处都是拎着香奈尔手袋挤公共汽车上班的年轻女孩,以及蹲在马路边吃盒饭却身穿阿玛尼的男“白领”。无论在哪个国家,官员群体的奢侈消费行为都会带来极高的政治风险,但唯独中国官员对奢侈品的迷恋到了无以复加的程度。比如,原南京市江宁区房管局局长周久耕戴的是10多万元的江诗丹顿手表、抽的是“九五至尊”的天价烟;视察严重车祸现场依旧频露微笑的原陕西省安监局局长扬达才先后戴过11块世界名表;原四川省双流县副县长廖维忠则穿着价格高达6000元的“菲拉格慕”皮鞋视察工作。炫耀性商品已然成为网民“人肉”腐败官员的重要线索,上述几位“炫富”官员也无一不因此翻身落马。“标签迷恋”、“钱多人傻”、“从众迷失”、“不可理喻”成为国外媒体对中国式奢侈品消费狂热的主流形容词。

在不患寡而患不均的农耕文化背景下,“不露富”,几千年来一直是中国人的普遍心理,那么,当下以迷恋奢侈品符号消费为典型特征的中国式炫富,背后隐藏的心理动机究竟是什么?

炫耀消费或曰“凡勃伦效应”,远在100年前凡勃伦发表《有闲阶级论》之前就存在。据人类学家的研究:早在古代社会“夸富宴”就成为部落首领的竞选仪式,谁家年底能拿出最丰盛的食物宴请部落成员,谁就胜出。伴随人类社会生产力水平的提高,炫耀消费从食品到金银珠宝、希罕器物,一直演化到今天的品牌奢侈品,表现形式发生了巨大的变化,但隐藏其后的社会动机却始终如一,那就是对高社会地位的追求与固守。消费社会中人与物的关系直指人与人的关系,换句话说,“物的体系”就是社会等级的编码系统,“消费的过程就是不断地吸收符号及被符号吸收的过程”,符号消费成为一种集体意识,人们统统沉浸在对符号的凝视中。进入品牌时代的奢侈品,其符号代表了与之相对应的高社会阶层与地位、优越的生活方式和品位,赋予了消费同一品牌的个人和群体所共同追求的价值与意义。从物品的使用功能来看,奢侈品无疑是“钱多人傻的虚无之物”,然而奢侈品的实质是个人身份和社会地位的象征,具有“昂贵的符号价值”,其符号所彰显的地位与身份具有丰厚的社会资本的意义,这才是奢侈品最重要的属性。简而言之,奢侈品牌最重要的意义在于:我买了你买不起的东西,我和你就不是一个社会类别的人。

正如凡勃伦所论述的那样,19世纪的上流社会,通过表现自己的有闲和浪费性消费,来夸耀自己的财富,确立自己有别于劳工阶层的高社会地位,而“占有了财富就赢得了荣誉,这是一种招致嫉恨的卓尔不群。这个世界上没有什么能够与财富的消费相匹敌,与任何能够想象出的刺激你去占有的动机相匹敌,尤其是与刺激你积累财富的动机相匹敌”。

当我们知晓过度消费,尤其是作为社会分类意义的奢侈品消费所具有的地位标签功能时,就不难解读当下中国各社会阶层的痴迷炫富的集体情结,即通过炫富彰显身份(或弥补身份之不足)、获得社会认同,从而降低社会地位不确定性带来的心理恐慌。作为中国式炫富的主体——新富阶层,无疑是奢侈品消费的始作俑者。上世纪80年代改革开放以后,一批市场经济的弄潮儿,纷纷下海办厂、经商成为先富者,由此,富人作为一个新兴的社会阶层,才得以产生并不断壮大。人类学认为,个体获得更高社会身份,需要通过“过渡仪式”来实现,而符号消费行为正可以作为一种过渡仪式,成为身份转换的一个重要步骤,消费者可以通过这一过程获得更一致的自我认同或更符合自己期待的社会认同。有着昂贵符号价值的西方奢侈品,恰如其分地迎合了当年中国先富阶层建构高社会地位的迫切需求,于是,炫耀财富成为了先富阶层消解地位恐慌获得社会认同最便捷的路径。

今天富人名分早已确立,但是富裕阶层的奢侈品消费为何没有消停,反而品牌升级、越演越烈?乍看起来,新富阶层的这种做法是违背常理的自我放纵,但背后却有极强的目的性———就是要把自己跟穷人或社会地位低者相区别。炫耀性消费主要是为了炫耀财富,而不是满足真实需求,其动机是谋求高社会地位的象征意义。因此,当越来越多的中产阶级,比如大都市的小白领,纷纷节衣缩食购买欧米茄入门款手表和LV基本款手袋时,真正的富人就必须购买价格昂贵到中产阶级踮脚也够不到的高级定制和限量版。进一步说,人们之所以热衷于炫耀性消费,是因为它还能够增加自己的财富。借助奢侈品消费所表达的象征符号,人们容易认清自己要交往的对象,从而建立资源优化的人际圈层,以实现所谓“强强合作”,获得更多的财富与社会资源。甚至从事性服务业的女性,其收入与其姿色和技艺的关系,也远不如与“炫富”的关系来得紧密,这就是为什么郭美美能够通过“炫富”抬高“肉身”的价格。简言之,新富阶层总是一方面通过不断升级的奢侈消费,试图和其他社会阶层划上一道清晰的社会边界,并和他们保持不可逾越的社会距离;同时也通过消费同一符号体系的奢侈品获得群体内部的认同感与归属感,借以抚慰自己“飘忽不定”的灵魂和建构获取更多社会资源的人际圈层。

新富阶层的崛起,尤其是他们的充满炫耀性的奢侈品消费,导致了全社会的羡慕、嫉妒、恨。伴随改革开放,崛起的新富阶层,则以财富作为社会地位向上挺进的引擎,凭借“乱花渐欲迷人眼”的炫耀消费,不但瞬间颠覆了“以穷为荣”的计划经济时代的价值观,并多少动摇了“官本位”的社会结构。先富阶层与官员群体展开了社会地位资源的竞争和争夺。奢侈品作为最华丽的寻租礼物,弥补了一些官员由于经济地位旁落所带来的失衡心态。其实,通过权力寻租,腐败官员群体早已成为隐性富豪,他们迷恋奢侈品的程度丝毫不亚于企业家群体。在每一个贪官的腐败轨迹中,一如“表哥”杨达才,或是东莞开豪车的乡镇干部林伟忠,我们都能轻易发现奢侈品华丽的魅影。个体总是根据某种分类规则和范畴而将他人或被他人置于社会地图中的恰当位置上,此即心理学家所说的“认同”,而分类规则体现了分类者和被分类者之间的权力关系。一场社会地位的争夺,围绕炫富而层层推进:“我不但有权,而且还有钱”———这大概就是某些官员们一样痴迷于奢侈品消费的内隐动机。

这场席卷所有社会阶层的中国式炫富,究其原因是急剧社会转型带来的社会心理震荡。1978年改革开放以来,收入、声望、权力等社会资源不断被重组,导致中国社会发生了几乎席卷所有社会成员的波及面最广的社会流动,人们的社会身份与阶层地位也随之发生急剧的变动。30年对于人类历史而言不过弹指一挥间,但对于当代中国人的个人生命史而言,却发生了欧美人用300年才经历完整的代际流动和社会身份变化。在个人的生命历程中遭遇激荡的身份变迁,带来身份与认同的混乱是不言而喻的。市场经济不但催生了新的富有阶层,伴随城市化与高等教育的普及同时还形成了可上可下、地位脆弱的中等收入群体;官员群体社会地位受到新富阶层的挑战,大款和大腕围绕金钱和权力明斗暗战。消费社会学的理论认为,消费认同是通往社会认同最直接的方式。作为最具符号价值与象征意义的奢侈品成为中国人地位获得与身份认同的媒介,围绕奢侈品消费而展开的中国式炫富,于是如火如荼地上演。

最后,我们还需要思考的问题是,中国式炫富何时终结?我们以为,只要社会结构转型没有最终完成,人们的社会身份流动还在继续,作为标志身份与地位的奢侈品符号消费依旧就会大行其道;与此同时,一如凡勃伦所言,“这个社会没有哪个阶级———甚至包括最为贫困的一族———会断绝日常的炫耀消费念头”。今天,我们已经看到富二代的强势登场,精英的循环机制正在形成,正常的社会流动的上升通道愈发狭窄,炫耀性的奢侈品符号消费或将被西方式的低调与隐蔽的奢侈生活方式所取代,弥漫全社会的中国式奢侈品狂欢终将曲终人散,但悬浮在中国人心头因认同焦虑和地位恐慌而生的行为乖张,却可能需要我们用更多的时间来彻底治愈。