慵懒阳光下,一只「大狗」正好奇地打量着镜头,一切看起来岁月静好。不过,当它张开嘴巴,就有什么不对劲了——它嘴巴张开的幅度之大,甚至能让人联想到鳄鱼或《超级马里奥》里的食人花。

没错,它其实不是什么「大狗」,而是一只袋狼(Thylacinus cynocephalus)。

作为最具传奇性的已灭绝动物之一,袋狼有着已知哺乳动物之中最大的口裂角度,以及一个与真实身份很不搭的名字:我们叫它「袋狼」,而英文里常称呼它为「塔斯马尼亚虎」(Tasmanian Tiger),但它既不是狼也不是虎,而是袋鼠和考拉的同类,灭绝前曾生活在澳大利亚南部的塔斯马尼亚岛。

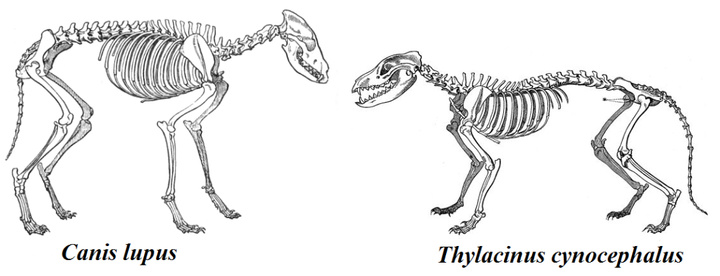

▲ 灰狼(左)与袋狼(右)的骨架非常相似。 图片来自:Wikimedia Commons

真要说的话,袋狼和狼最后的共同祖先可以追溯到 1.6 亿年前双嵴龙与华阳龙们横行的侏罗纪时代,亲缘关系甚至比人和鲸的关系还要疏远得多。袋狼与狼的相似性,不过是「趋同进化」的巧合结果。

上面这段视频录制于 1933 年的博马里斯动物园(Beaumaris Zoo),而在 3 年后的 9 月 7 日,最后一只已知的袋狼正式宣告死亡,据推测此后可能有一小群袋狼在野外苟延残喘了一段时间,但如今可以确定的是,这一物种已经告别了历史舞台。

▲ 可能是因为神情抑郁,这张照片的主角常常被误认为是最后一只圈养袋狼,但实际上照片拍摄于 1928 年,而这只袋狼在次日就因病死亡。图片来自:澳大利亚国家博物馆

袋狼灭绝 85 年后的 2021 年,澳大利亚国家电影和声音档案馆(NFSA)委托法国团队对当年拍摄的视频修复上色,将近 200 个小时的工作后,这段彩色视频才出现在我们面前,让我们得以一窥这种曾大受世界各地动物园欢迎的知名动物的鲜活模样。

灭绝:人类时代的常态

袋狼灭绝的原因还不完全清楚,不过毫无疑问,来自澳洲野犬的竞争压力和人类的捕猎大大加速了这一进程。

由于威胁到了当地牧羊人的利益,公司、政府和个人一度纷纷奖励猎杀袋狼的行为,在某段时间内,猎杀一只袋狼能换来半英镑到 1 英镑的奖励(1900 年 1 英镑购买力相当于今天的 78 英镑)。直到 1936 年,政府才意识到问题,推出了正式的保护法案——但袋狼也正是在这一年宣告灭绝。

▲ 被渔网缠住的加湾鼠海豚,由于渔业活动的伤害,其个体数量仅剩 10 只左右。

袋狼当然不是在人类影响下灭绝的第一个物种:在它之前,渡渡鸟、旅鸽、极乐鹦鹉、塔斯马尼亚鸸鹋和无数被人类祖先吃光的史前动物都已经告别历史,甚至连塔斯马尼亚土著人都在袋狼灭绝前 70 年就被赶尽杀绝;而在它之后,白鳍豚、北白犀、华南虎、隐鹮、平塔岛象龟和加湾鼠海豚们正排着队拿着灭绝的号码牌……

随着人类活动范围不断扩展,物种灭绝的状况还在继续恶化。

比如,在《我们星球上的生命》里,知名自然纪录片制片人大卫·爱登堡爵士指出,全球昆虫数目在短短 30 年间已经减少了 1/4,德国失去了 75% 的飞虫,波多黎各近 90% 生活在树冠里的昆虫和蜘蛛都已经消失。

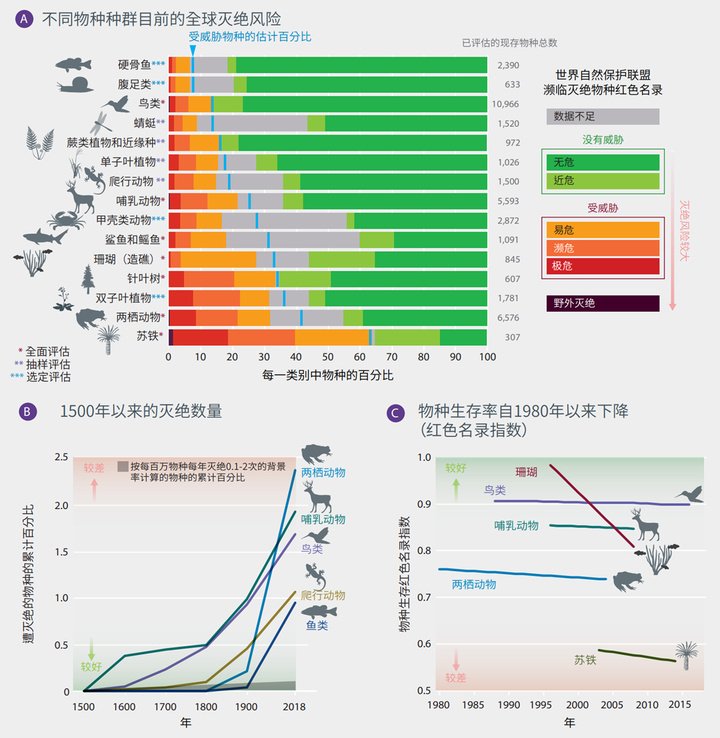

▲ 全球物种面临着较高的灭绝风险。图片来自:IPBES

根据生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)发布的 《全球评估报告》,今天全球物种灭绝速度比过去一千万年的平均速度高出至少几十倍至数百倍,并且仍在加速。自 1500 年以来,在人类行为驱使下已有至少 680 种脊椎动物灭绝,且目前正面临着灭绝威胁的物种平均比例达到总数的 25%,体型大、生长缓慢、生境特化的物种(如大猩猩、鲨鱼、热带硬木树种和大型猫科动物)尤其受到威胁。

另一方面,少数外来入侵物种正在以强大的生命力挤占地方特有物种的生存空间,导致许多地区的生物多样性减少,不同地区之间的生态群落组成开始变得相似(均质化),让我们生活的环境正在变得像城市绿化带一样单调。

我们有可能复活灭绝动物吗?

时至今日,每年依然有 200~2000 个物种走向灭绝,其中有很大一部分是人类活动所造成的。

人类当然有办法减缓这一趋势,比如停止破坏动植物栖息地、预防引进侵略物种、治理污染等;但很明显,我们对此不太上心。说到底,消失的物种离我们的生活太过遥远,而每时每刻都有很多其他迫在眉睫的问题需要我们去处理。

「灭绝动物」这个词,与其说会唤起我们对自然环境保护的关注,不如说更容易让人联想起飞奔的猛犸象和霸王龙,毕竟前者拍出来会是叫好不叫座的自然纪录片,而后者拍出来则会是票房 16 亿美元的《侏罗纪世界》。

▲《侏罗纪世界》剧照

不过,复活灭绝物种确实不只是电影与游戏的题材。基于被科幻作品激起的幻象以及对新技术应用的期待,还真有人严肃考虑过将灭绝动物们重现于世:如果我们掌握了这一技术,就可以部分弥补物种灭绝带来的遗憾,甚至让一些对生态有着重要意义的物种重生,进而改善生态环境和提高农业产量。

那么,复活灭绝物种这个想法靠谱吗?

好吧,想要复活那些消失的物种,首先要得到它们的 DNA,这事说难也不难:DNA 是一种非常稳定的分子,半衰期可长达 500 年。不过,这个时间与地球漫长的生物史相比几乎不值一提。

一般认为,经过百万年的降解后,提取 DNA 的可能性无限接近于零,这就排除了我们未来哪天被奔跑的霸王暴龙吃掉的可能性。不过,灭绝时间距今较近的猛犸象、剑齿虎、渡渡鸟、旅鸽乃至尼安德特人在理论上仍然可以被复活。

微生物污染也是个大问题。事实上,在生物样本中提取的大部分 DNA 都不属于原主,而属于在遗骸上繁殖的微生物。

一个例子是,古人类学者曾尝试从一具 4 万年前的田园洞人遗骨上提取 DNA,结果发现里面只有 0.02% 属于尸骸的主人,其余都是微生物们的「遗产」。即使借助一些近年来帮助分子人类学突飞猛进的新技术,可以在很大程度上克服这一问题,想要完整修复出灭绝动物的基因组在当前还是几乎不可能的任务。

即使提取到了相对完整的 DNA,也不代表可以 100%「复活」灭绝物种。

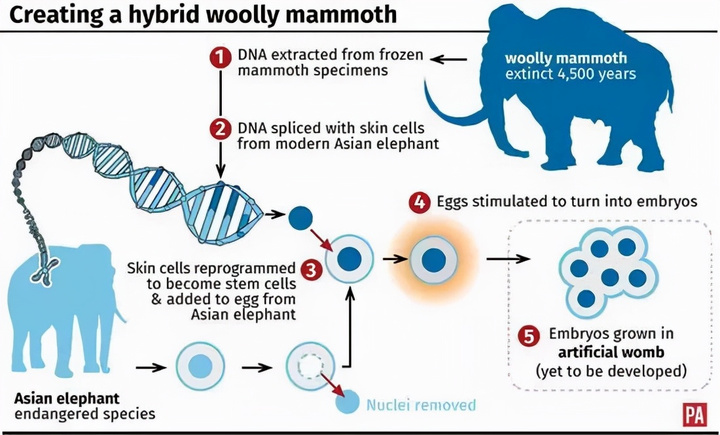

▲ 复活猛犸象的技术方案。 图片来自:PA Media

真正的「生物复制」需要活细胞,而灭绝动物显然提供不了;但「曲线救国」还是可行的:通过基因编辑技术,我们能将灭绝动物的基因与它们现存近亲物种的基因融合,再植入到近亲物种体内,让它们作为「代理孕母」生下改造后的物种。用这个方法自然得不到血统纯正的猛犸象,但至少可以得到一只长得很像猛犸象的亚洲象。

考虑到生物复制,也就是「去灭绝」(de-extinction)的难度太高,短时间内无法实现,那至少还有一种更容易取得成功的方法,那就是通过人工选育,将现存物种选育成已经消失的同类亚种。

在这方面最成功的例子之一就是斑驴的复活。早在 1883 年灭绝的斑驴模样独特,就像是只有前半身有斑纹的斑马,它曾长期被认为是一种独立物种;但南非博物学家莱因霍尔德·劳(Reinhold Rau)分析标本发现它只是草原斑马的一个亚种,那么,让斑驴重现于世理论上就是可能的了——只要选育出后半身没斑纹的斑马就是了。

用莱因霍尔德·劳的话来说:「斑驴之所以是斑驴,因为它看起来就是那样,而如果你能繁殖出一种动物看上去就是那样子,那它们毫无疑问就是斑驴。」

▲ 19 世纪伦敦动物园的斑驴和经「斑驴计划」培育的斑驴。图片来自:Wikimedia Commons, The Quagga Project

正因如此,他在 1987 年牵头发起了 「斑驴计划」,致力于选育出长得像斑驴的斑马。到 2013 年,选育出来的第五代斑马已经褪去了后半身的斑纹,换句话说,人类已经重新创造出了「斑驴」。

复活灭绝物种,不如保护现存生物

复活灭绝物种的计划听上去很不错?那一定是没有花你的钱。

正如批评者们所说的,物种「去灭绝」在经济上显然不是什么好主意。据《国际自然保护联盟濒危物种红色名录》官网的说法,目前世上有超过 4 万个物种面临着灭绝威胁,与其花大钱去复活消失的物种,不如将资金投入到保护现存物种的工作中。毕竟,复活一个物种的花费,完全可以用来挽救多得多的现存物种。

▲ 此时此刻,还有许多像华南虎一样等待拯救的物种。 图片来自:Wikimedia Commons

即使在生态上,应不应该尝试复活物种也是个未知数。这些物种毕竟离开历史太久了,它们真的能适应现在的地球生态吗?再说,我们只能复活个体,而无法复活代代相传的技能,没有父母的教导,那些重生的动物真的能学会捕食和野外生存吗?即使它们真的能活下来,又应该将它们安置在地球的哪个角落?如果适应得太好,它们会不会变成强大的入侵物种?

更何况,只复活一个物种是不够的。依据生态学家本·诺瓦克(Ben Novak)的观点,如果一只复活的灭绝动物永远是动物园里的动物,那么它就不应该被复活。若想要复原一个物种在生态中的角色,就有必要复制一整群有着足够高基因多样性的个体,而这又会加强对计划经济可行性的诘难。

有如此多问题等待解决,就注定了复活灭绝物种在今天只能是空想和噱头。考虑到人们想要复活的都是恐龙、猛犸象、渡渡鸟等「明星物种」,而不是圣诞岛伏翼蝠(Pipistrellus murrayi)和留尼汪岛陆龟(Cylindraspis indica)等真正有可能在生态中起作用的灭绝物种,不难想到人们想要复活物种更多是出于对过去错误的懊悔,而不是基于对今日生态的考量。

显然,澳大利亚政府机构为袋狼的视频重新上色,更多也是为了唤醒我们的生态保护意识,不让更多物种遭遇袋狼的命运,而不是让我们尝试将袋狼带回这个世界。只复活少数几只袋狼,将它们关在动物园供游客观赏,然后在人们对其的兴趣消失后任由它们再灭绝一次,只不过是让历史的悲剧重复上演。

往者不可谏,来者犹可追。与其将希望寄托于不确定的物种复活计划,不如抓紧时间,去保护那些尚未灭绝的物种。