一次误判,我们落后了三十年。2020年6月14日,哈尔滨工业大学飞行器设计专业的大三学生李栋,像往常一样打开电脑,要完成自己的设计作业。

一封未读邮件,加粗的字体,醒目又安静地躺在邮箱里。

邮件内容很短,却瞬间击中了他的心脏:“根据美国政府最新的进出口管制名单,无法为您继续服务了。”

发件人落款为美国软件开发公司MathWorks——与他日夜相伴的设计软件MATLAB,就是来自该公司。

接到这封邮件的,并不只是李栋一人。

他很快发现,同宿舍的、同专业的同学、机械专业的、车辆专业的,都收到了这样一封“无法为您服务”的邮件。

这让大学生们陷入了茫然无措中,因为这款名为MATLAB的软件,几乎等于他们的左右手。

这是一款商业数学及科学计算仿真软件,数值计算、机械化工、汽车航空等研究都少不了它,是不少理工科学生的“工科神器”。而且,由于它的数值计算和仿真模拟形成了一个完整的生态,几乎没有可替代性。

对于哈工大来说,MATLAB被禁用,意味着该校的教研工作将陷入“瘫痪”:哈工大师生在发表的论文中,不能使用利用MATLAB获得的图表、数据;学校已有的课件、科研项目都要大规模“转码”,未来几年内,新科研产出的难度陡增。

类似MATLAB这种一朝遭禁,中国就痛苦不堪的软件,其实为数不少,它们有一个总分类:工业软件。

虽然冠以软件之名,但工业软件的本质,其实姓“工”不姓“软”,它的内核是工业的积累,是将工业所涉及到的物理、化学、力学、材料科学等知识,以及设计、制造、工艺的积累,用程序的形式表现出来。

按照用途,工业软件可分为研究设计类、生产管控类和管理运营类,其中技术含量最高的,是研究设计类,它包括解放设计师双手、让设计师在电脑上就能作图的CAD(计算机辅助设计)、验证设计出来的产品是否合格的仿真分析软件CAE(计算机辅助工程),以及芯片设计软件EDA。

这类软件是工业制造的大脑和神经,离开了它的协助,下游的生产制造就成了“无源之水”。

在苹果公司最新款的iPhone13手机上,采用了拥有150亿个晶体管的A15仿真芯片,如果没有EDA软件,这150亿个晶体管单靠工程师手绘的话,就是一个“不可能完成的任务”。

芯片之外,大到飞机、轮船,小到一辆汽车的研发设计,都离不开工业软件。它不仅能提高效率,还能极大地降低产品研发的成本。

以飞机为例,在过去,一架飞机设计出来后,需要在风洞中利用人工气流来模拟飞机飞行过程中,周围气流的分布和运动。

这不光费事,还意味着高额的投入。

一个完整的风洞,不光建设成本高达百亿美元,运行成本也不容小觑,是出了名的耗电大户。有人戏称,“风洞一响,黄金万两”。

新中国成立之初,由于担心影响西南地区的工业生产,中国围绕着是否要停止风洞建设,还出现过不小的争议。最后还是在钱学森的坚持下,才得以完整保留。

今天,尽管资金不再构成阻碍,但有了计算流体动力学软件CFD(Computational Fluid Dynamics),许多风洞实验在软件上就可以完成,成本可以降低数百甚至上千倍。

遗憾的是,这些“大脑”和“神经”都握在美国和少数欧洲国家手中:

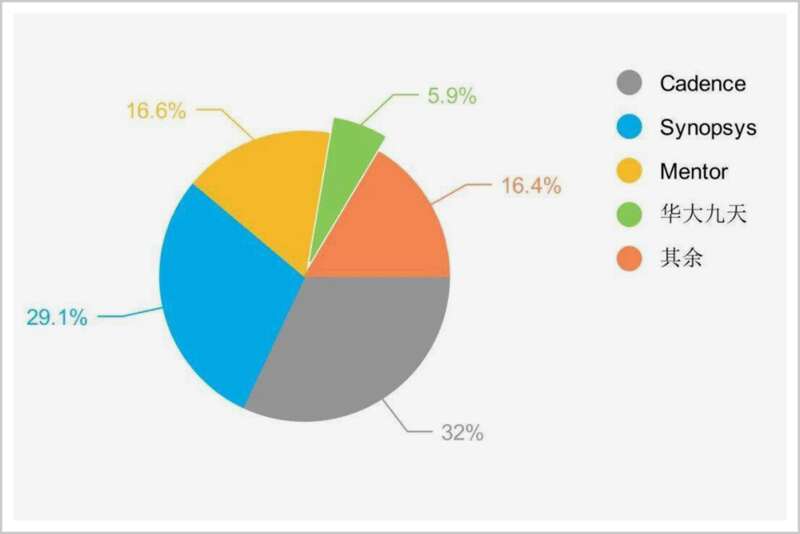

CAD软件,超过90%的市场在德国西门子、美国PTC、Autodest和法国达索手中;CAE软件市场则是Ansys、Altair和MSC三家美国公司的天下;EDA软件也基本上被新思科技(Synopsys)、凯登电子(Cadence)和明导(Mentor Graphics)三巨头垄断,全球市占率超过60%。

▲2020年中国EDA软件市场份额TOP4

这意味着,我国制造业使用的研发设计类工业软件,95%捏在别人手里。在地缘政治冲突背景下,这等于将我国制造业置于危险境地。

美国密西根大学研究CFD的Roe教授有一句狠话:

“现在CFD分析已经完全代替实验用来设计工业产品,如果美国与欧盟真的会执行相关的政策,那估计中国飞机汽车制造商又要回去吹风洞了。”

卡脖子,是近年对芯片制约的比喻,在工业软件的领域,这一卡,直接卡在了脑袋上。

1979年年初,沈阳的市民惊讶地发现,一片马达轰鸣声中,20辆公安摩托车的开路车队,在大街上轰鸣而过。

但喜欢看热闹的市民很快发现,车队护送的不是外宾,而是两台计算机。

这是沈阳鼓风机厂订购的两台IBM 370/138大型计算机。与这两台计算机一起送来的,还有IBM的COPICS配套软件和八本黑皮封面的说明书。

COPICS是IBM 1970年代初研发的一款企业信息管理系统,而这八本黑皮说明书,则成为了中国工业软件的理论启蒙,在业内,它有个无人不知的俗称:黑八本。

作为沈阳鼓风机厂的对口单位,北京机械工业自动化研究所(简称“北自所”)开始了技术攻关,以蒋明炜为代表的北自所专家们,在消化、吸收“黑八本”的基础上,研发出了中国第一代的企业管理系统,拉开了中国工业软件发展的序幕。

1986年,工业软件发展纳入国家“863”计划,这一消息对我国的工业企业、科研院校是一个极大的鼓舞。当时,清华、北航、中科院的师生们提出“甩掉绘图板”的口号,投入到工业软件的研发中。

这可能是中国工业软件的第一个小阳春。

1990年代,在ERP领域,北自所创办的北京利马和王德铭成立的上海启明,形成“北利玛、南启明”的南北格局;CAD/CAE领域也百花齐放,在国家机械部(机电部)“CAD攻关项目”、国家科委“863/CIMS”的支持下,涌现出熊猫CAD、中科院飞箭、大连理工JIFEX等商业和企业自用工业软件。

数据显示,90年代中后期,我国工业软件的市占率达到25%,在一些专项领域,甚至高达45%。

但工业软件迅猛发展的势头,却在进入新世纪后戛然而止。

随着加入WTO,中国的大门也随之打开,与国外高端设备一起进入中国市场的,还有国外的工业软件。通过赠送、默认盗版等方式,国外工业软件展开了对中国工业软件的围剿。

市场总是遵循典型的实用主义。面对界面更友好、速度更快、价格更便宜的产品,企业的天平倾向了国外工业软件,我国工业软件的市场份额从25%急剧下降到5%,工业软件成为“空心”产业:

一是工业知识与经验的空心化。企业的生产流程、工艺等数据沉淀在国外工业软件,既帮助国外工业软件持续迭代,又培养用户习惯,对其形成依赖。工业软件由此出现“强者恒强”的马太效应,中国工业软件生存空间进一步被压缩。

给哈工大带来困扰的MATLAB软件,它的代码其实并不复杂,但多年来,通过用户不断使用中形成的技术与数据沉积,才是它最深厚的壁垒。

其次是人才的空心化。通过向高校赠送软件的方式,高校成为国外工业软件的推广阵地,只教授学生工业软件的操作,却忽视了基础研究人才的培养。

2021年发布的《关键软件人才需求预测报告》显示,到2025年,中国工业软件人才将出现12万的缺口。但在现实中,国内真正从事工业软件研发的人数很少。有数据显示,我国EDA软件研发,工程师加上学生,也不到1000人,而仅Synopsys一家公司,员工就有一万人。

2018年7月下旬,在美国旧金山,几百个肤色各异、穿着格衬衫、牛仔裤、套头帽衫的人,正在举办一场集会。

这些人的打扮,让这场集会注定与时尚和潮流无关。但它的意义,却远迈任何流行音乐节。

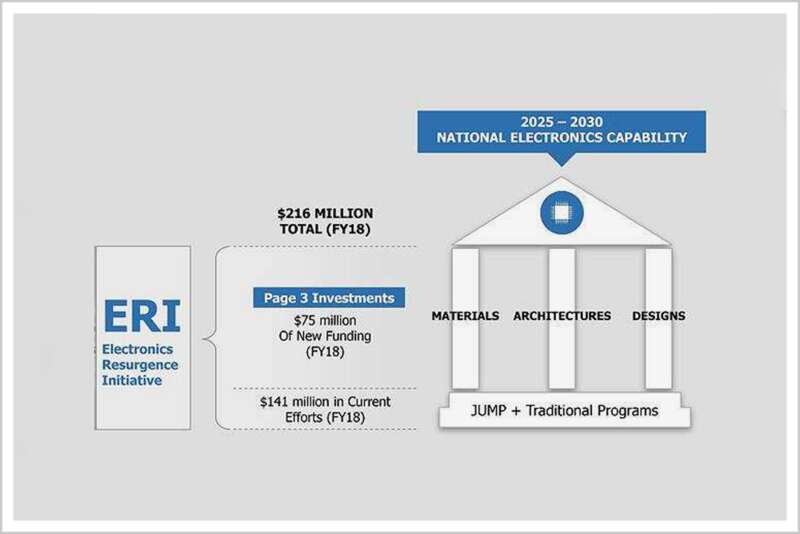

这是美国电子复兴计划(ERI)的首次峰会。

ERI是摩尔定律走向终结之际,美国开启的另一场科技强国运动。按照该计划,美国将在自2017年的未来5年内,投资15亿美元推动美国电子行业持续领先。

站在ERI背后的,是美国国防高级研究计划局(DARPA)。

这个成立于1958年的机构,其创建的使命就是支持关乎美国国家安全、核心竞争力的前沿科技。大半个世纪以来,美国能在电子和半导体领域保持领先地位,背后少不了DARPA对半导体材料、精密制造和集成电路持续的支持与推动。

自2017年以后,目睹微电子技术越来越接近发展临界点,DARPA又把美国的未来押在量子计算、AI、智能制造这些前沿技术上,并在2017年设立了ERI专项计划。

在2018年的首次峰会上,ERI把最大一笔款项2400万美元,拨给了美国EDA巨头Cadence公司,另外一笔610万美元的资助,则给了EDA三巨头之一的Synopsys。这两家公司获资助的项目都与工业设计相关。

在美国,工业软件被提升到了关乎国家战略与命运的地位。

工业软件的重要性是否是危言耸听?美国的战略计划,是否有事实的依据?有两组数据,很能说明问题。

2020年,全球EDA市场规模才115亿美元,但它却撬动了一个规模高达1267亿美元的存储芯片市场,实现了11倍的杠杆率。如果没有EDA设计软件,芯片也不过是一堆硅土。

2021年,普华永道针对德国企业的一项调查显示,德国市值最高的企业是SAP,市值高达1180亿美元。而论营收,SAP 2020年的营业收入才311亿美元,不到市值第二的西门子营收的一半,只有市值第三的大众集团营收的十分之一。

SAP研发的企业资源管理软件,其实在工业软件中技术含量较低,但营收与市值的反差,却是它在行业重要性的体现。

来自国家战略、产业和资本市场的三重“高估值”,使得美国政府与企业默契地达成了一致——绝不吝惜在工业软件领域持续投资。

NSF(美国国家科学基金会)在30年间,资助了1190个EDA软件项目,平均一年40个;

CAE软件第一大公司Ansys每年的研发投入,占其营业额的17%~18%,光2019年的研发投入,就约3亿美元。这个数字,是我国“十五”到“十二五”15年间,在CAD和CAE等核心工业软件上投资金额的10倍。

惊人的数字差距背后,是理念上的差异。

我国对工业软件最大的误判,是把它当作软件的分支,而非工业的大脑,自然也没有给予足够的重视。

即使到了2018年,在当年发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中,“工业软件”也只出现在第四级目录中,是“新兴软件和服务”方向下11个子项目之一。

这个定位,让工业软件失去了应有的资金支持。据业内人士反映,从“十二五”起,国产自主工业软件研发,就再也没有从国家部委获得资金支持。相反,本着“造不如买,买不如租”的理念,国家补贴给制造企业的钱,都拿去买国外的工业软件了。

正是这种“拿来主义”,不仅让我国的工业软件比国际最高水平落后了30年,在材料、航空制造等领域,也一度因为核心技术的缺失,不断被“卡脖子”。

为此,我国工程院院士倪光南呼吁:“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,大国重器一定要掌握在自己手里。”

武汉市九省通衢,是全球制造业生产链上的重要节点。

在距离武汉市不到100公里的卫星城市里,分布着大量快反工厂。在这里,衣服设计的迭代就如同网页的迭代,是以秒来计算的。一件羽绒服从上线到完工,只需要130秒。

这种小批量、多款式、多批次生产的柔性供应链,是制造业向智能制造升级大背景下,对企业供应链的数字化改造。“小单快反”能够实现,得益于上游工业设计软件对市场数据的快速处理和反应。

我国制造业正在向智能制造升级,未来会有越来越多类似武汉“快反工厂”的智能升级。但如果剥开智能制造大数据、人工智能的外衣,它的核心还是工业软件。

在最早提出“工业4.0”智能制造的德国,最接近工业4.0这个目标的,是一家位于德国纽伦堡以东约60公里维尔斯河畔的工厂——安贝格工厂。

在这里,每秒就能生产一个产品,产品合格率接近100%。其中,75%的工序由生产设备和电脑完成,工人只负责剩下的1/4工作。工厂建成以来,面积和员工数量没有改变,产能却提升了8倍。

▲安贝格工厂

来源:e-a.hu

这座最接近德国工业4.0的未来工厂,是西门子一手打造的。

很多人对西门子的印象,还停留在这是一家生产冰箱、洗衣机的硬件公司。事实上,西门子花了近二十年的时间,通过收购逐渐完成了向工业软件公司的蜕变:目前,西门子是欧洲仅次于SAP的软件公司,也是世界十大软件供应商之一。

软件,正是安贝格工厂的“大脑”。

我国《“十四五”智能制造发展目标》中,明确提出了我国智能制造的目标。但是“瘸腿”的工业软件如果不能实现突破,将成为中国智能制造的阿喀琉斯之踵。

MATLAB被禁用后,哈工大师生用Python、Octave这类产品,勉强替代了MATLAB数值计算部分的功能,但其配套的Simulink仿真模拟功能,几乎没有产品可以替代。

不少哈工大计算机学院科创俱乐部的学生很气愤,提出“既然不让用,我们自己搞”。但哈工大的老师并不乐观:MATLAB本身的代码、编程并不难,但几十年使用过程中的积累和迭代,不是几个学生写代码就能写出来的。

工业软件的体量小、研发周期长、投入大,这些特点决定了这是一条“慢”赛道,资本市场对它“爱不起来”。

这个行业里,很多老牌企业,像数码大方,A轮融资还停留在十多年前,2003年成立的三维CAD公司新迪数字,一直到2021年才等来第一笔A轮几千万的融资。

这些“小打小闹”的投入,对工业软件的发展无异于“杯水车薪”,让这个“爹不疼娘不爱”的行业,成为我国改革开放以来,唯一一个与国外同行差距越来越大的工业技术领域,想要奋起直追,有很大的难度。

但这又是一个关乎整个工业体系的技术领域,除了“自力更生”别无他途,需要以举国体制来实现突破,是通往制造强国之路上,那些必做的“难而正确的事”。