“这些教练他们就像弃子一样,无人问津。”

“我们都没收入了,如果不转行,不去做兼职,连饭都要吃不起了。”

“我的俱乐部处于暂时关闭(解散状态),一部分教练员已经另找工作了。”

这是中国足球里的一片瘠土,从过去到现在,一直如此。一场疫情,让教练和俱乐部雪上加霜。他们需要养分,而阳光本就应该有照耀到他们的地方。

一、 失业

“教练员在疫情这段期间变得很迷茫,尤其是年轻的教练员。”

王玉宇,回超联赛的创始人(北京回龙观超级联赛),北京火龙果青训俱乐部的老板。这家成立于2009年的青少年足球培训机构,在2019年被《星火指南》评定为二星级俱乐部。

《星火指南——全国青少年体育培训机构评选》

他的俱乐部原本有20多名员工,多为教练员,其中专职教练有4人。“俱乐部的员工受《劳动法》保护,并且教练员是有五险一金的,这种才算真正的专职。”王玉宇说目前青训行业并不是很规范,100家里能有10家是规范的就不错了,许多青训教练的各种福利也难以保障。

1月底,一场突如其来的疫情,让这些本就不太富裕的教练没了口粮。

“专职的影响很大,他们的工资主要是来自课时费,有上课就有费用,没上课就没有。”除此之外,王玉宇还介绍了火龙果俱乐部专职教练的其他福利,比如带薪培训、年终奖、岗位工资费等等。“但总体专职教练的收入大头还是课时费,上多少节课,领多少工资。”

广州的青训教练陈梓杰对此深表认同:“像我是专职的教练员,没有底薪,疫情到现在(6月份)基本没有收入,俱乐部之前有给我们一定的预支,但这远远不够。”

前段时间,因为好几个月没有稳定的收入,在向俱乐部报备之后,陈梓杰做起了外卖兼职。“如果不去做兼职,我连饭都吃不起。”

据了解,像陈梓杰这样被迫兼职或者转行的教练不在少数,跑滴滴、送外卖、干快递几乎成了这几个月不少教练的选择。“我周围至少还有两三个在干外卖的,每小时还能赚个20元左右。”

陈梓杰是本地人,广州有房,相比于其他教练少了房租和房贷的压力。

“因为是基层教练,很多都没有底薪,疫情期间无薪酬影响很大,我基本要靠家里养活,房租还要照常交,有些教练还有房贷,他们肩上的压力就更大了。”另一位青训教练李文锋表示这半年以来教练们都很困难。

对于教练的处境,学员家长表示不太清楚:“对他们的实际情况了解不多,不过教练真的负责任,疫情期间一直都在关注和指点小孩。”

没有收入,大伙只能开源节流,期间教练员们还有一项必要的支出——五险一金。

一些比较正规的青训俱乐部,会继续帮助专职教练上交公司部分,而个人部分有些俱乐部会主动帮教练承担,有些则会采取预支代扣的形式。

“火龙果俱乐部的教练员从三月份开始受影响,一月份疫情爆发后我就通知他们,俱乐部会承担他们个人部分。”疫情期间,火龙果俱乐部的专职教练都是零收入,王玉宇觉得这个时候还让教练掏钱的话,他们的负担太大了,也会削减教练员的热情和对青训工作的期待。

“教练员们能力都不差,就是工作不稳定,一旦发生意外像疫情这种,收入就没保障。有些教练在考虑转行,自己还适合做什么。”在与这些教练沟通的过程中,王玉宇发现疫情给了教练员更多的思考,尤其是自身的职业规划。

“比如他们会想还有必要坚持下去么?自己将来的上升空间还有多大?薪资水平还能上涨多少?”

当教练员重新站在人生的十字路口,一旦有更好的待遇和职业规划,不少人也会选择离开热爱的教练岗位,由此带来的是许多青训俱乐部负责人不愿意看到的现实——人才流失。

同样是二星足球品牌青训机构的广州骏辉俱乐部的老板梁剑锋在采访中透露了自己的担忧。“最担心的是如何让教练团队安心留守。”

“青训最重要的就是教练团队的水平,现在我们这批教练都不错,在俱乐部做了5-6年,也培养了很长时间,如果这时候他们突然转行或者流失了,真的损失很大。”

广州骏辉俱乐部

为了留住教练人才,一些青训俱乐部也群策群力,像骏辉俱乐部就将网课的形式迁移到足球的青训教学上,以此让专职教练能多一些收入。

“上网课的教练会按课时给他们发补助,作为一种补充。”梁剑锋说道。

实际上,并非所有教练都有这样的机会,只有级别资质比较高的教练才能有授课的机会(比如C级教练员),并且这时的课时费也要缩水很多。据不少教练员的介绍,他们收到的课时费只有原来的四分之一(50元左右),甚至更少,很多人依旧入不敷出,外面的兼职反而成了这个群体疫情期间最主要的收入来源。

“俱乐部的教练都很有热情,专职的教练员对这份工作感情更深,但对现状又特别迷茫,很多人不知道接下来应该怎么走。”几个月以来,王玉宇跟教练员们有过不止一次的深入交谈,从中也能感受到了他们内心的纠结。

“对于入行不久的小教练,我也劝过他们,如果不行就别干专职了,兼职也不错,有时间周六日来带带小朋友未必不可。”

从一月底至今,这些基层的教练员并没有收到有关部门的关心,补贴之类更提不上。在王玉宇眼里,这些教练就如同弃子一样。

“对于行业主管部门,像我们的足协,如果真的有钱,我希望你们能给这个行业注册的教练员最基本的生活补贴。这些注册的教练员都是有数据可查的,哪怕你一个月甚至三个月给他们发一千块,都会让人觉得暖心,让教练对这个行业多一份热爱。实际情况呢?一切都没有,他们就像弃子一样,无人搭理。”

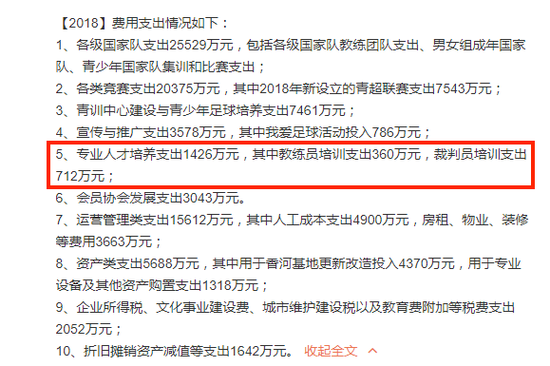

根据中国足协去年公布的2018年的财务报告,足协的各项收入合计8.4亿元,总支出8.64亿元。支出项最少的是专业人才培养,占比1.6%,其中教练员的培训支出是最少的,只有360万元,占比0.41%。

2018年足协财务支出项明细

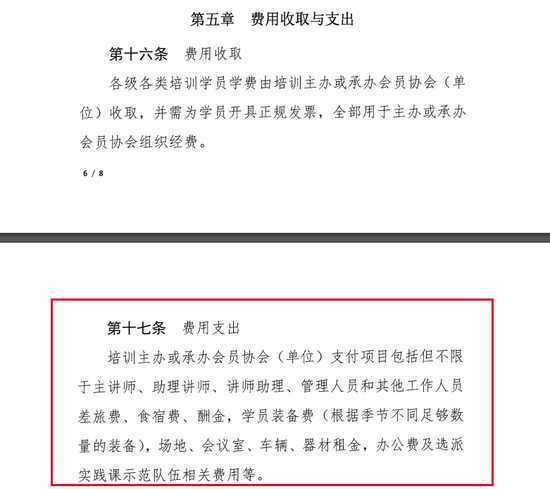

而在中国足协最新发布的《教练员经费培训管理规定》中,教练员的培训支出主要是用于讲师等人员的酬金、食宿差旅、学员装备费等等,并没有涉及基层教练员的补贴。

教练员费用支出

二、失血

如果把教练比作枪虾的话,那么青训俱乐部就是虾虎鱼,两者合作无间,互利共生。一旦教练员失业转行,等待俱乐部的便是寒冬。

“疫情期间周围的很多青训老板纷纷转行做其他买卖的。比如去卖海鲜,倒卖口罩,也有直接把整个青训业务卖掉的。”从一月底开始,俱乐部的各项业务全面停摆,梁剑锋的俱乐部近半年没有收入。

梁剑锋接受采访

这家拥有30多名教练,外加七八名行政管理人员的青训机构,在过去近半年时间里已经亏损了40多万,月均亏损10万以上。

“疫情期间我们是按照最低成本运行,员工有3000的基本工资,教练之前是1500元的补助,最近两三个月开始按3000发放,还有五险一金的费用以及俱乐部的租金等等,这些都是必不可少的开支。”

由于骏辉俱乐部的教学场地多数是与学校合作,青训业务何时恢复取决于学校,更取决于疫情。这样的情况,也适用于北京的火龙果青训俱乐部。

“我们俱乐部有五个合作地区,其中四个是跟学校有关的,北京的学校不复课,那么正常的业务就无法开展。如果学校开学遥遥无期,青训俱乐部也是遥遥无期,目前的所有业务都停滞了。”

王玉宇的俱乐部也跟梁剑锋一样,近半年也亏了几十万。在与王玉宇的交流中,他告诉我们像火龙果情况一样差的俱乐部很常见,但并非是多数俱乐部的状态。

“中国目前的青训俱乐部有几种结构。一种是有办公室、有专职教练,给他们买五险一金的,这类是算规范的,大约只有一成。剩余的很多俱乐部都是不规范的,日常的运营不需要办公室,不需要专职教练,都是兼职教练,也没有五险一金的负担。”

“因此就造成了大部分不规范的青训俱乐部,在疫情期间是没有场租的成本,没有人工的支出,等于俱乐部是没有负担的,他们可以无限期地等下去,我们这种就不行了。”王玉宇说道。

尽管许多青训俱乐部一直在失血,但为了能在疫情过去之后顺利重启,当前的首要任务是留人,像骏辉俱乐部会通过网课的形式尽可能地避免教练员的转行和学员的流失。

“俱乐部会在网上找一些日韩和欧洲的技术动作,然后逐一分解动作,学习示范完之后拍视频给小朋友,让他们看着学。”为了吸引更多的学生参与,俱乐部将课程免费对孩子开放,涵盖学员和非学员的。

然而,足球培训是一种体育培训,线上培训终究无法取代线下的实地教学。“线上主要以理论,讲究大脑记忆,对于体育教学更多是靠肌肉的记忆和身体的运用。”

教练陈梓杰表示网课虽然有效,但无法从根本上替代线下的教育模式。“孩子需要有很强的自觉性,否则容易发福,身体的协调性和肺活量马上下降。”

王玉宇对此深表赞同,火龙果俱乐部至今没有选择用线上的足球教学。“首先青训活动不是简单的技能培训,本质上是场景教学。其次,学校的许多课程都采取线上教学,如果足球培训也这样,那么孩子一天天对着电脑,也违背健康教育的初衷。第三,孩子在室内做运动量大的活动,容易扰民,我自己也有亲身体会。”

资料图

当网课无法取代线下教学,当疫情反复无法彻底让学校复课,当场地开放的时间、复训的节点迟迟未定,当一切都是未知数的时候,很多青训俱乐部的命运已经不掌握在自己手上。疫情期间,像骏辉、像火龙果他们唯一能做的就是“等”。

等政策倾斜?等贷款扶持?等资金补助?

几个月前,面临同样状况的日本青训机构已经受到了日本足协的重点关注。

符合财政救助规定的日本青训俱乐部,每周能申请30万到500万日元不等的无利息的贷款,用于支付教练员工资、球场租金等日常运营费用。当我们将类似的问题抛给两位俱乐部的负责人后,他们却给出了截然相反的答案。

梁剑锋说:“广州这边是有的,主要还是国家层面的政策,比如俱乐部租用的是国企单位的办公室,因此给我们免了3个月的房租。还有就是员工五险一金方面的优惠,大概优惠了几万元。此外,广东省足协有一个给品牌青训俱乐部的贷款优惠,最高可以低利息贷款200万,目前我们也已经申请通过了,如果到时需要用,俱乐部也可以动用这笔钱。”

王玉宇说:“北京这边,通过正常渠道了解是没有扶持的,无论是俱乐部还是教练群体都没有。”(上海也跟北京类似)

当前广州的许多中小学已经复课复训,骏辉俱乐部的业务也慢慢恢复,从零到一,再到慢慢回到原点。教练员们也开始踏上绿茵,与孩子们一起在盛夏里挥汗奔跑。

“现在周末开始有课可以上了,同时还有网课,两者一起配合着,恢复了三四成了,收入也比之前增加了一点。”教练李文锋说道。

而一千多公里外的火龙果俱乐部,却依旧徘徊在存亡的悬崖口。

王玉宇

“我有关闭的想法,疫情这么反复,最后只有这条路可以走,俱乐部本身没有很多的收入,坚持了半年,最后的意义在哪?我们赚得不多,现在还得自己贴钱。一方面短期内很难赚回来,整个行业的恢复期至少在一到两年的时间。同时如果不关闭,这是对教练职场规划的不负责。万一时间再长,他们怎么办?”

目前,北京的疫情反弹已被控制住,但青训业务什么时候能恢复,多久才能完全恢复,之后又会面临什么样的问题,诸如此类的困扰没有一天不影响着王玉宇。

“我们从去年12月底放假后就停训到现在,前段时间很多机构都准备复训了,但因为新发地市场这事一下子被足协和体育局喊停了。”

“即使我们能坚持到孩子下一次复课,到时候还有许多问题,比如一部球场开了,一部分没开。这时有一部分学员训练不了,孩子们憋了很久,他们也要做选择,离开不可避免。”

参与足球培训的孩子

“比如原先有15个人,复训后5个孩子离开了,其中又有3个孩子的家长担心这时候进行足球锻炼不太安全,这时候就剩下7个人了。一个班就算开了,我们也上不了。俱乐部的场地费用、教练员的费用都要支出,开一节课陪一节课的钱,这个时候才是很多俱乐部真正抗不下去的时候。”

“现在大家是看不出青训俱乐部行业有多坏,关键的节点是在疫情解封的瞬间。”

三、 救助

5月7日,在《新闻1+1》接受白岩松的连线时,中国足协主席陈戌源介绍了中国足球面临的困境,直播中承诺了足协将关注各大俱乐部,从资金和政策上两方面进行倾斜。而帮扶的对象主要涵盖中超、中甲以及中乙三级职业俱乐部,基层青训俱乐部并没有在划定的范围内。

同一天,日本足协开启了草根足球救助计划。主席田岛幸三将第一批的救助对象重点放在了基层青训俱乐部上,以“草根优先”原则开展工作。

田岛幸三新冠恢复后工作图

“2018年的俄罗斯世界杯,日本国家队23名球员,通过了解他们的成长历程,我发现这些球员都是在基层青训俱乐部接受的足球启蒙。”

“这些教练员假如没有了收入,许多人就要被迫转行另谋生路,与他们唇齿相依的基层青训俱乐部将会全面崩塌,孩子们也将失去与足球邂逅的机会。从长远来看,这对日本足球是巨大的损失。”

“日本足协的前辈为我们积攒了一些钱,本身就是用来应对各种危机的,如果像青训教练员和基层青训俱乐部这样支撑日本足球基盘的坚实力量都不拯救的话,我们还要等什么时候呢?”